人材に投資を行う人的資本経営と従業員に新たなスキルを身に付けてもらうリスキリング、双方に注目が集まることで、企業の人材育成が見直されようとしています。

しかし人材育成において、企業は単に人材に投資をすればよいという訳ではなく、従業員のモチベーションを継続させる工夫も重要です。

本コラムでは、人的資本経営とリスキリングのこれまでの動きや必要性を整理しつつ、人材育成の成果を出すために必要な3つのポイントを解説します。

1分サマリ

・AIやビッグデータの活用は、個人だけでなく企業レベルでも必要。Off-JTによって自社の人材にこれらのスキルを身に付けてもらうため、リスキリングに注目が集まっている。

・人的資本経営の観点から、人材育成投資を積極的に行う企業も出てきており、人的資本経営の一部としてリスキリングがとらえられている。

・企業におけるリスキリングで失敗しないために必要なことは「事業に必要な人材像を定義する」「学習を継続させるしくみを作る」「学習内容に連動した職務を提示する」の3つである。

・リスキリングでは定量的なKPIを設定し、効果測定を行うことが重要。施策の実施や運用に関わる人事部としてのKPIと、事業と連動した企業全体のKPIの2つを意識する必要がある。

・従業員のモチベーションを維持するためには、システムを活用して学習の進捗状況の管理や新たな学習内容の提案を行うことが重要である。

目次

リスキリングが注目される背景

リスキリングが注目される背景は複数ありますが、2020年のダボス会議で「AI、ビッグデータ、Iot等の技術的な進歩による大量失職に備えるため、世界的規模でリスキリングに取り組む必要性がある」という内容の「リスキリング革命」が提唱されたことが一つあげられます。

ダボス会議では、第4次産業革命により新たに生まれる職への労働移動を促すため、世界中で2030年までに10億人をリスキリングするという目標を立てており、現在もプロジェクトが進行しています。

このように世界的に注目されるリスキリングですが、日本では2022年10月に岸田首相が所信表明演説で、個人のリスキリングの支援に5年で1兆円を投じると発表したことから一気に注目度が高まりました。

政府としては、リスキリングは「構造的な賃上げ(※)」に必要な要素とされ、スキルを身に付けた個人が成長産業に転職することで賃上げを実現するという構想を描いています。そのため、政府は主に個人向けの支援メニューを拡充してきました。

(※)構造的な賃上げ・・・日本企業に合った職務給の導入、個人のリスキリング、労働移動の円滑化を促すことで、賃上げの好循環が生まれること

リスキリングの定義やなぜ注目されるのかについては、以下コラムもご参照ください。

企業におけるリスキリングの必要性

AI等の技術的な進歩の影響を受けるのは個人だけではなく、企業も同様です。AIやビッグデータの活用は、様々な業界において避けては通れないテーマとなっています。

しかし、日本の大手企業では、ジョブローテーションによってOJTを中心に人材育成を行ってきたため、新しいスキルを習得するためのリスキリングが従来の育成施策では難しい傾向があります。

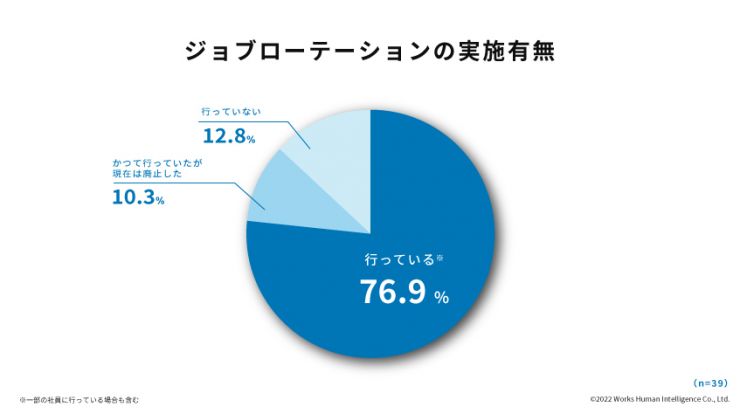

弊社ユーザー企業へ行った「働き方の変化とジョブローテーションへの影響」に関する調査では、7割以上の企業がジョブローテーションを行っているという結果でした。

(出典)株式会社Works Human Intelligence 「働き方の変化とジョブローテーションへの影響」

<調査概要>

1.調査期間

2022年8月10日(水)~9月16日(金)

2.調査対象

COMPANYユーザーである国内大手法人・団体

3.有効回答数

39法人39名

4.調査方法

インターネットを利用したアンケート調査

※小数点以下の切り上げ、切り下げにより合計100%にならないことがございます。

このようなジョブローテーションは社内の業務を幅広く経験するうえでは有用ですが、既存の業務だけでは、AIやデータサイエンスといった新たなスキルが身に付くとは限りません。そのため、Off-JTによってこれらのスキルを身に付けてもらおうとする動きが企業にも出てきました。

人的資本経営とリスキリング

2022年5月には人材版伊藤レポート2.0が経済産業省から発表され、「人的資本経営」に注目が集まりました。人的資本経営とは、人材を資本として捉え、積極的に投資を行うことで経営に対するリターンを得ようとするものです。

人的資本経営に注目が集まることで、人材育成にも投資をしようとする動きが出てきました。投資である以上、人材育成にかけた費用がどのように事業成長に繋がるのか、という観点が、ステークホルダーへの説明においても必須になりつつあります。

また、人材は資本であるため、企業経営に活用しなければなりません。新たな知識を学ぶことに消極的で、本来の能力を発揮できていなかった人材にもスキルを身に付けてもらい、活躍してもらう必要があります。

このような流れの中で、人的資本経営の一部として、リスキリングが位置づけられるようになり、企業の人材育成の目的は「従業員が新たなスキルを身に付け、事業の変革に対応すること」になってきています。この目的に沿いながら、最近の企業で実施されている人材育成手法をあげると以下の通りです。

【主な人材育成手法】

・研修の実施

・オンラインの学習プラットフォーム(Learning Management System)の整備

・社内大学の設置

・学習コミュニティの形成

・資格取得支援 等

リスキリングで失敗に陥りやすいケースとは?

上記のように研修や学習環境の整備に費用をかけたとしても、想定した成果が出ないケースもあります。その場合、何が原因なのでしょうか。リスキリングで失敗に陥りやすい3つのケースを解説します。

1.企業が必要とする人材像が定義されていない

企業が必要とする人材像が定義されないまま、従業員に学習を促しているケースです。この場合、従業員の興味・関心で学習がなされることになり、事業に必要な人材は育成されません。

また従業員も何を学べばよいかわからず、モチベーションが上がりにくい状況が生まれてしまいます。そのため、事業戦略に基づいて必要な人材像を従業員に提示し、学習の指針とする必要があります。

2.従業員のモチベーションが継続しない

費用をかけて学習環境の整備を行ったとしても、従業員のモチベーションが継続せず、利用が継続しない、または自発的な学習がなされないケースです。

企業が必要とするスキルを習得してもらうため、企業側で従業員のモチベーションを継続させる仕掛けが必要です。

3.身に付けたスキルを発揮する場がない

従業員が新たなスキルを身に付けたとしても、それを発揮する場が社内にないケースです。この場合、従業員が他社に転職してしまい、せっかく費やした教育コストを回収できない恐れがあります。

従業員が身に付けたスキルを発揮し、社内の評価向上やキャリアアップに繋がる場を用意する必要があります。

人的資本経営時代のリスキリングにおいては、学習環境を用意するだけでは不十分であり、経営陣との連携や従業員のキャリア支援まで踏み込むことが重要です。

リスキリングで人材育成を加速させる3つのポイント

前述のリスキリングで陥りやすい失敗を踏まえると、人的資本経営におけるリスキリングには以下の3つの要素が必要であるといえます。この3つの要素の具体的な実践方法を解説します。

1.企業に必要な人材像を定義する

事業に必要な人材像を作り上げるためには、人事部がハブとなり、経営陣と現場の考えを擦り合わせなければなりません。

まず事業戦略として、今後自社がどの事業に注力していくのか、企業として将来実現したい事業ポートフォリオを人事部も熟知する必要があります。

そしてその事業ポートフォリオを実現するために、どのようなスキルを持った人材が必要なのかを経営陣と議論します。また現場視点で、ビジネスを継続するために必要な人材について議論しつつ、現在どのような人材が活躍しているのかを整理することが大切です。

経営陣、現場の意見を集約したうえで、将来の事業ポートフォリオを実現するために必要な人材像を決定します。

2.学習を継続させるしくみを作る

学習の継続を従業員のモチベーションだけに頼ってしまうと、一部のモチベーションの高い従業員以外は継続が難しくなるでしょう。

従業員がモチベーションを保つポイントとして、将来のキャリアをイメージしつつ、現在の学習の進捗状況や新たに学習すべき内容を相談できるサポーターのような存在も必要です。1on1で上司が学習の進捗状況を確認したり、学習内容を提案するといった取り組みが必要でしょう。

しかしマネジャーの業務がさらに増えてしまうこと、マネジャーによって部下への関わり方にどうしても差が出てしまうことを考えると、システムを活用することがより有効であると考えられます。

3.学習内容に連動した職務を提示する

学習内容を身に付けた結果、どのような職務につけるのかをイメージさせることで、従業員が学習するモチベーションを喚起することができます。そのためには、職務ごとに必要なスキルを棚卸する必要があります。

すべての職務で実施することはかなりの労力を要するため、まずは事業でコアとなる職務のスキルを定義するとよいでしょう。希望の職務につくためにはどのようなスキルが必要なのか明確になることで、従業員に学習するモチベーションが生まれます。

さらに、公募制や社内インターンシップのように従業員が自らの希望を実現できるしくみも合わせて用意すると、従業員の自律的なキャリアをより促進できるでしょう。

定量的なKPI設定の重要性

人的資本経営の考え方のもと、人材育成に投資を行った場合、どのようなリターンが得られたのかを検証する必要があります。必要な人材がどれだけ育成されたのか、それによって事業にどのようなプラスの影響がもたらされたのか、KPIを設定し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。

KPIの考え方には、以下の2種類があり「人事部としてのKPI」によって、施策を着実に実行しつつ、「企業としてのKPI」も同時に設定し、投資の結果としてのリスキリングの効果をモニタリングすることが重要です。

人事部としてのKPI

人事部としてのKPIは「研修受講率を〇%にする」「Learning Management Systemを導入し、利用率を〇%にする」「施策の満足度を〇%以上にする」といったものが考えられます。

これらのKPIは施策の実施と運用に関するものであり、人事部の人材育成担当者としてのKPIとしては適切であるといえます。まだ人材育成施策に関してKPIがない企業は、人事部としてのKPIの設定からはじめるとよいでしょう。

企業としてのKPI

「人事部としてのKPI」に加えて、企業全体としてのKPIも設定することが重要です。「データサイエンスを学んだ人材を〇名育成する」といったものも考えられますが、事業戦略と連動したアウトカム(事業への影響)を意識するとよりよいでしょう。

たとえば「AIに関する事業を〇個以上創出する」「DX人材による業務効率化によって〇円のコスト削減を実現する」といったものです。

人的資本開示の流れによって、人材に関する投資と効果を様々なステークホルダーに見せる必要性が高まる中、人材育成施策においても企業全体としてのKPIを設定しておくことも重要性を増しています。

成果に繋がる人材育成を

人材育成は単純に費用をかけたから成功するものではありません。人材像の定義、職務の提示、モチベーションの継続、施策の効果検証とやるべきことは多岐にわたります。

人的資本経営時代のリスキリングは、もはや人事部だけで完結することは難しく、経営陣や現場との連携も重要です。成果が出る人材育成を実践するために、システムも活用しながら成功に必要な要素を一つひとつクリアしていきましょう。