2024年には複数の障がい者関連の法改正が行われています。障がい者の雇用者数を増やす必要がある法定雇用率が引き上げられた一方で、法定雇用率に含める在籍障がい者の算定方法の改定や補助金の拡充が実施され、政府も企業の障がい者雇用促進に向けた取り組みを行っています。

このように、障がい者雇用が促進される中で、「入口」である採用に関しては企業が押さえるべきポイントが多く語られていますが、一方で「出口」である退職を防止するための採用後のミスマッチ解消や職場の環境整備等も、障がい者雇用における1つのテーマです。

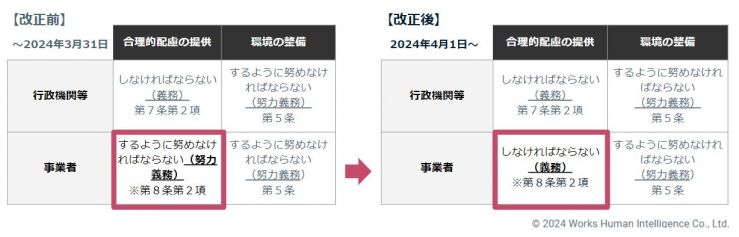

2024年4月に障害者差別解消法が施行され、企業に対し「合理的配慮の提供」が義務付けられました。

本コラムでは、障害者差別解消法で定められた合理的配慮について基礎知識を解説し、実際に対応が必要となった際に利用できる事例を紹介します。

1分サマリ

・2024年4月から障害者差別解消法により民間企業にも合理的配慮の提供が義務化された。

・企業は自社の職場環境だけでなく、顧客を含む自社の製品/サービスの利用者にも合理的配慮を提供する必要がある。

・合理的配慮を提供できる企業にはよい影響も発生する(法定雇用率達成、労働力確保、イノベーションの創出、レピュテーションリスクの回避)。

・合理的配慮は企業が実行できるリソースの範囲内で提供する。

・障がい者から求められている配慮が現状では対応できない場合も、建設的対話を行って代替策を探り、可能な範囲で合理的配慮を提供する(合理的な理由により過重な負担を断ることも可能)。

・「障がい」とは障がい者手帳の有無ではなく、どの人であっても日常生活や社会生活に相当な制限を受けている状態を指す(社会モデル)。

・障がい者一人ひとりで「何を障がいと感じているか」は異なるため、組織としての合理的配慮の提供範囲については責任者が判断する。

・合理的配慮の提供範囲を考えることは、組織体制づくりやリスキリングにも繋がる。

※本コラム名における障害者/障がい者の記載基準は以下の通りです。

障害者:法律名の場合に使用

障がい者:人をあらわす場合に使用

引用箇所については引用元に従います。

障害者差別解消法における合理的配慮

障害者差別解消法とは

国連の「障がい者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、2013年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、2016年4月1日から施行されました。

障害者差別解消法は「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること※」を目的としています。

2021年には障害者差別解消法の改正により行政機関等へ義務化され、その後2024年4月1日からは民間企業においても義務化がされています。

合理的配慮の範囲は自社の職場だけでなく、自社の製品やサービスを利用する人も含むことが重要なポイントです。

※内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第一条

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

合理的配慮とは

合理的配慮とは、障がいのない人には簡単に利用できても障がいのある人にとっては利用が難しい場合に、障がいのある人の活動を制限している障壁(「バリア」といいます)を取り除くことを指します。

「バリアを取り除く」は抽象的な表現ですが、具体的には以下のようなものが例としてあげられます。

・階段しかなかったところにエレベーターが設置された

・電車の駅で駅員がいる窓口の近くに広めの自動改札がある

・駐車場に車椅子利用者のための駐車スペースがある

合理的配慮を提供するにあたって、内閣府のリーフレットでは以下のように記されています。

① 行政機関等と事業者が、

② その事務・事業を行うに当たり、

③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に

④ その実施に伴う負担が過重でないときに

⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

引用:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

合理的配慮の事例

合理的配慮の提供に関して理解を進めるため、具体例を調べる方法が内閣府の「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」です。「障害の種別」と「生活の場面」の2つの観点から具体例を探すことができます。

合理的配慮サーチでは合理的配慮の事例のほか、様々な市区町村や団体が作成した資料の閲覧が可能です。

具体的には以下のような事例が掲載されています。

障害の種別による配慮

身体障がい者への合理的配慮

視覚障害:パソコン等で読み上げ機能を使えるように資料のテキスト形式データを提供する

聴覚障害:難聴者がいるときには、ゆっくりはっきりと話したり、複数の発言が交錯しないようにしたりする

内部障害・難病等:継続的な通院や服薬が必要なときには、休暇や休憩等について配慮する

精神障がい者への合理的配慮

・細かく決まった時間や多人数の集団で行動することが難しいときには、時間やルール等の柔軟な運用を行うようにする

・曖昧な情報や一度に複数の情報を伝えると対応できないときには、具体的な内容や優先順位を示すようにする

知的障がい者への合理的配慮

・ゆっくりはっきりと話したり、コミュニケーションボード*等を用いたりして意思疎通を行う

・実物、写真、絵等の視覚的にわかりやすいものを用いて説明する

*「コミュニケーション支援ボード」とも呼ばれ単純な「Yes/No/わからない」の返事や「相談したい/止めてほしい/トイレに行きたい」等の意思表示、あるいは「めまい/熱がある/しびれた」といった症状、「少し痛い/痛い/苦しいほど痛い/すごく痛い」と痛みの度合いを示すもの等があります。

知的障がい者に限らず、ろう者や聴覚障がい者、日本語での複雑な会話に慣れていない外国人、怪我や急な痛みから会話が難しい場面等における意思疎通に利用します。

生活の場面による配慮

雇用や就業における合理的配慮

・業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用する

・感覚過敏を緩和するためのサングラスの着用や耳栓の使用、体温調整しやすい服装の着用を認める等の対応を行う

・本人のプライバシーに配慮したうえで、他の職員に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明する

サービスにおける合理的配慮

・メニューや商品表示をわかりやすく説明したり、写真を活用して説明したりする

・ホワイトボードを活用する、盲ろう者の手のひらに書く(手書き文字)等、コミュニケーションにおいて工夫する

合理的配慮の提供が企業に与える影響

法令により義務化されたことで、企業は障害を持つ当事者の声を反映した合理的配慮を可能な範囲で行うこととなります。しかし、「義務化されたからやらなければならない」だけではなく、合理的配慮の提供によって企業が得られるよい影響も複数存在します。

法定雇用率の達成と労働力の維持

障がい者に関する法定雇用率は今まで約5年ごとに改正されており、2024年3月時点の2.3%から2024年4月の改正で2.5%、また2026年7月から2.7%と段階的に引き上げられます。

障がい者雇用に関しては、採用時のポイントや採用後の担当業務を含めて様々な団体・企業が対応策やサービスを打ち出しています。そのように組織への「入口」が広がることも大事ですが、一方で障がい者に対して働きやすい環境を提供し、離職を防止することも重要です。

特にこれからの人口減少社会においては、様々な特性を持つ人が働ける環境を用意して労働力を確保することが必須になっています。

企業価値向上

合理的配慮の提供により障がい者雇用が推進され、ダイバーシティが高まることで、これまでになかった視点からの製品・サービスが開発されるイノベーションの機会が生まれます。

また障がい者を含めた、すべての人に利用しやすい製品・サービスを提供することでCX(顧客体験)の高まりも期待できます。

これらを通じた新規顧客の獲得や既存顧客の長期利用による売り上げの拡大が見込めるでしょう。

また障がい者の採用や安定した雇用の維持は、有価証券報告書や統合報告書でも触れられているESGやCSRへの対応にも記載する事項のため、昨今にステークホルダーから求められている企業価値向上にも繋がります。

リスク回避

努力義務から(法的)義務化されたことによって、合理的配慮に関する建設的対話を拒む等して違反した場合には厚生労働大臣への報告が必要になり、場合によっては大臣による指導もしくは勧告を受けます。

また、報告を行わない、あるいは虚偽の報告を行った場合は20万円以下の過料を負います*。

このような法的なリスクの他にも、レピュテーションリスク(自社に関するネガティブな評判や噂が社会全体に拡散され、ブランド毀損や企業価値・信用の低下を招くリスク)もあります。近年では具体的な施設名とともに「このような対応を受けた」とSNSに記載され、炎上を招いた例もあります。

*障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十二条、第二十六条

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

適切な合理的配慮を考えるには

対応事例やポイントを踏まえながら自社で合理的配慮を実際に進めるにあたっては、上述の通り「障がい者だからこうする」ではなく目の前の当事者から求められている配慮が何かを都度都度考える必要があります。

合理的配慮を提供するために、まずは必要とされる合理的配慮を理解することからはじめましょう。

本章では、「この人に適した合理的配慮とは何か?」を考え建設的会話を行うために、障害者差別解消法の根底となっている「障害の解消に向けた考え方」について説明します。

社会モデル

社会モデルとは「日常生活や社会生活で受ける様々な不便や制限については、その人自身の心身の障がいのみが原因ではなく、社会の側に様々な障壁(バリア)がある」という考え方です。

このため、技術の発展や社会の変容によって、現在では障害となっているバリアがなくなる(該当する人は〇〇障がい者ではなくなる)こともあり得ますし、現在では障がい者でない人に対しても新しい障害が発生する(新たな△△障がい者に該当する)可能性もあると考えられます。

また、障害者差別解消法では障がい者を「障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全て」と定めており、障がい者手帳を持っているかではありません。

前述の障害者差別解消法の目的からも、すべての人に対して、社会の中にあるバリアを可能な限り解消していく姿勢が求められています。

引用:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

建設的対話

建設的対話とは「障害のある人と事業者等との間で相互理解を深め、ともに対応案を検討していくプロセス」を指します。障がい者側の意思の表明については、家族や支援者が本人の補佐として行うものも含みます。

建設的対話を一方的に拒むことは、合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。下の画像の例では、子どもの持つ障害に対して家族が補佐として意思の表明を行っています。

また、学習塾側はその意思の表明に対して「今すぐにはできないこと」を説明し、さらに家族と協力的に代案を検討するための建設的対話を行って合意にいたっています。

引用:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

合理的配慮の範囲と過重な負担

合理的配慮が義務化されるとはいえ、企業が持つ金銭・人員・時間といった様々なリソースには限度があり、合理的配慮の提供範囲は「法人自らの事業の遂行に関わることに関して、現状のリソースで可能な範囲で、障がい者でない人と同等の機会を得られるまで」と考えられます。

これを超える対応を過重な負担といい、障がい者から求められる配慮に対して、合理的な理由を説明することによって対応を断ることも可能です。

ただし、前例がない、あいまいな想定、「同じ名称の障がいを持つ人なら一律で同じ対応を行う」等は合理的な理由にはならないことは注意が必要です。

たとえば、「何かあったら…」ではなく「車椅子をそこに置くと火災が発生した際に、ご自身や介助者、従業員の避難の妨げになる」のように具体的な危険性を示すようにしましょう。

・飲食店において食事介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断ること。

(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)

・ 抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、対応を断ること(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの であることの観点)。

・小売店において、混雑時に視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案すること(過重な負担(人的・体制上の制約)の観点)。

※上記はあくまでも考え方の一例であり、実際には個別に判断する必要があります

引用:内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

※上記リーフレットにはこのほかにも「禁止されている不当な差別的取り扱い」や「正当な理由がある場合」について具体例を挙げて説明されています。

合理的配慮を提供する際のポイント

法的義務に加えて様々な好影響もある中で、企業が合理的配慮を提供するうえでのポイントは以下の3つです。

1.どのような配慮が必要か個別に確認する

世の中の例を学習して配慮の方法を想像することは大切ですが、すべての人に適合するユニバーサルな製品やサービスを提供することは現実的には難しいことが多いです。

また、ある人を想定した合理的配慮が別のある人にとっては必要がなく、異なる合理的配慮が必要なこともあります。

まずは目の前の当事者から求められている配慮を確認し、そこから様々な人に配慮ができている状態へと段階的に発展していくとよいでしょう。

2.今できること・できないことを責任者が判断する

合理的配慮には「今できること」と「今すぐにはできないこと」があります。今できることは実行できますが、今すぐにはできないことに関しては事業者は当該障がい者に対して「合理的な理由」を説明する必要があります。

また、ある場面において従業員が顧客に、よかれと思ってマニュアルやルールにはない対応をした場合には、次の機会には同じ対応ができない可能性もあり「前回の人はやってくれたのに」といったクレームに繋がるケースもあります。

必ず責任者にエスカレーションを行い、責任者が判断するようにしましょう。

3.受け入れる部署の業務切り出しや心理的な負担のカバー

当事者がいる場での対応はもちろん、そのあとには同様のケースや類似のケースに対応する方法を検討し、ルールやマニュアルに落とし込む必要があります。その際に、「どこまでの対応を誰がするのか」「決まっていないことを求められたら誰に連絡するか」等を決めましょう。

これらを決めることで職場の体制づくりや、体制を組むために必要な資格を取得するリスキリング施策にも繋がります。

一人ひとりの特性とともに働ける環境づくりを

労働人口減少に伴った労働力問題としても、法定雇用率の引き上げとしても、障がい者雇用はこれからも引き続き企業に対応が求められる人事テーマです。

人事担当者としては人材候補のためのハローワーク/支援学校との関係強化や、実際に採用する際の面接のしかた、入社後の業務の切り分け、職場受け入れ態勢の整備など多方面にわたって考慮することが多いでしょう。

一方で、それだけ採用コストをかけたにもかかわらず、働くことが難しくなり退職してしまうというのは大きな損失です。せっかく採用できた人材に長くとどまってもらうことは重要であり、本文に述べたような多様性の拡大による業績効果も期待できます。

「障がい者」と一口にいっても、それぞれの人にこれまで体験してきた背景や経験があり、どのような職場で、どのような業務をし、どのようなフィードバックや評価が向いているのかは異なります。

本コラムで紹介した、合理的配慮に関して事例や基礎となる考え方を基に、目の前にいる一人ひとりの当事者について理解を深め、ともに楽しく働ける職場づくりを行っていただければ幸いです。