近年、障がい者雇用は法定雇用率の引き上げや深刻な人材不足を背景に、多くの企業が注目する話題です。具体的な取り組み事例や成功事例の情報収集に、課題を感じている企業も少なくありません。

WHI総研(※)では「障がい者雇用に関する情報交換会」を2回にわたり開催しました。

各回合わせて、大手企業を中心に46社51名の方にご参加いただき、各社が直面する課題や実際の取り組みについて活発な意見交換を行いました。

本レポートでは、その情報交換会の内容を振り返るとともに、企業が抱える課題や各社の取り組み事例をお届けします。さらに、今後の障がい者雇用のヒントとなる情報をまとめています。ぜひ自社における取り組みの参考にしていただけますと幸いです。

※WHI総研とは・・・大手法人人事部の人事制度設計や業務改善ノウハウの集約・分析・提言を行う組織。実態調査を通じて得た知見を、当社製品である統合人事システム「COMPANY」の開発部門へフィードバックする取り組みを行っている。

目次

1. 開催の背景~合理的配慮・法定雇用率の引き上げとは~

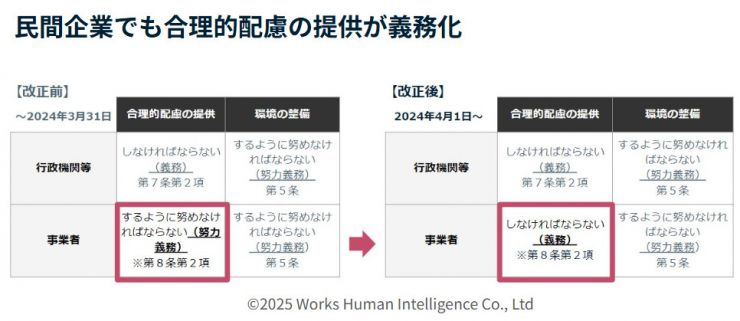

2024年4月1日から民間企業において「合理的配慮」の提供が義務化され、雇用率の引き上げが求められるようになりました。障がい者雇用を進めることは、企業価値の向上・業務効率化のきっかけなど、企業に様々なメリットをもたらします。

一方で、懸念や不安を感じている企業も少なくありません。WHI総研では、各社の取り組み状況や課題について共有・意見交換をしたいとユーザー様からご要望をいただき、「障がい者雇用に関する情報交換会」を開催しました。※

※本イベントの参加者はUCユーザー限定です。UCは、WHIが提供する製品・サービスをご利用の法人・団体に属する方で、利用に携わられる方々のみご参加いただけるコミュニティーです。分科会や情報交換会といった様々なイベントを行っております。

合理的配慮とは~合理的配慮を提供する際のポイント~

「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定義されています。

(障害者の権利に関する条約「第二条 定義」より)

具体的には、

① 行政機関等と事業者が、

② その事務・事業を行うに当たり、

③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に

④ その実施に伴う負担が過重でないときに

⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

とされています。

出典:内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」

「バリアを取り除く」は抽象的な表現ですが、具体的には以下のようなものが例としてあげられます。

・階段しかなかったところにエレベーターが設置された

・電車の駅で駅員がいる窓口の近くに広めの自動改札がある

・駐車場に車椅子利用者のための駐車スペースがある

ここでの「障害」とは、障がい者手帳の有無ではありません。どのような人であっても、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている状態であれば、合理的配慮の提供の対象となります。

合理的配慮を提供する際のポイント

2024年4月、障害者差別解消法が施行され、企業に対し「合理的配慮の提供」が義務付けられました。障がいのある人と事業者などとの間で、建設的対話により対応案を検討した結果によっては、必ずしも希望を叶えなければいけない訳ではありません。

しかし、建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性があるため、必ず対話を行うことが重要です。

参考:内閣府 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

まとめると、合理的配慮を提供する際のポイントは以下の通りです。

<合理的配慮を提供する際のポイント>

1. どのような配慮が必要か個別に確認する

1人ひとり状況は異なるため、個々人に必要な配慮を提供する

(ある人には適切でも、別の人には適切でないこともある。「〇〇障害だから△△を提供」と一括りにはできない)

2. 今できること・できないことを責任者が判断する

責任ある立場の人が判断し、対象者に「合理的な理由」を説明できるようにする

(「前はOKだったのに・・・」「あの人はいいのに・・・」に対して説明を尽くす)

3. 受け入れる部署の業務切り出しや心理的な負担のカバー

・配属先の部署との調整(誰がどこまで相談に乗るか)

・エスカレーションの流れとタイミング(都度・定期面談)

・決まっていない配慮を求められたときは誰に連絡するか

法定雇用率の引き上げとは~2025年最新の法定雇用率~

日本では障害者雇用促進法に基づき、「企業や公的機関において雇用する従業員の中で一定割合以上を障がい者とする」法定雇用率(障がい者雇用率制度)が定められています。

近年、この法定雇用率が段階的に引き上げられることが決定し、企業や社会に大きな影響を与えつつあります。

民間企業の法定雇用率は2024年4月の法改正で2.3%から2.5%へ、さらに2026年7月には2.7%へと引き上げられる予定です 。また、国や地方公共団体についても引き上げが行われ、2026年7月には3.0%(教育委員会は2.9%)になる予定です。

この法定雇用率の引き上げは、従業員数が数千から数万の大手企業にとっては0.2%の引き上げでも、数名から数十名の障がい者雇用増加が義務付けられることを意味します。

採用競争の激化、適切な業務の切り出しや配置の難しさ、合理的配慮の提供を含む受け入れ体制の整備、そして既存の従業員の理解促進など、乗り越えるべき課題は少なくありません。企業においては、障がいのある人々がその能力を存分に発揮し、意欲を持って働き続けられる、安定的で意義のある就労を実現する環境づくりが、ますます重要になっていきます。

参考:厚生労働省「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」

厚生労働省「事業主の方へ/障害者雇用のルール/障害者雇用率制度」

2. イベント開催概要

・第1回

- イベント名:障がい者雇用に関する情報交換会

- テーマ:障がい者雇用にまつわる現状や取り組みについて

- 開催日時:2024/01/29(月)

- 対象:企業の障がい者雇用業務または特例子会社に携わる方

- 参加者数:33社38名様

・第2回

- イベント名:障がい者雇用に関する情報交換会

- テーマ:障がい者雇用の合理的配慮に関して

- 開催日:2024/09/26(木)

- 対象:障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業のご担当者様

- 参加者数:13社13名様

3. イベントレポート

企業の取り組み事例と現状

本章では、情報交換会で実際に共有された「採用の母数確保」「職域創出」「プライバシー情報の取り扱い」に関する各社の障がい者雇用に関する実際の取り組み事例をご紹介します。ぜひ自社における取り組みの参考にしていただけますと幸いです。

採用において母数を確保し、マッチングを成功させるための施策

どのように母数を確保し、自社にマッチした人を見極めているかという事例は、参加者にとって関心の高いトピックでした。母数を確保するために、以下のような例があげられていました。

<母数の確保、自社にマッチする人の見極め方に関する実施例>

・特別支援学校の先生に見学に来ていただき、その仕事ができる方、マッチングする方を紹介してもらっている。

・選考の過程で実習を5日~1週間行い、自社の業務にマッチしているかをみている。

・ハローワークの障がい者トライアル雇用を利用している。

また「採用にあたって障がい者の方が働きやすい勤怠面での配慮・環境づくりでどのようなことを行っているか」という質問については、以下のような例があげられていました。

<障がい者の方が働きやすい勤怠面での配慮・環境づくりでの実施例>

・正社員・契約社員問わず最低6時間からOKとしている。(助成金受給のため最低限の6時間で設定)

・通院が必要であることを事前にわかっていれば、入社と同時に年休を半分付与している。

職域創出のための施策

人事部門を中心に、企業努力はしているものの、コロナ禍を経て間接業務のデジタル化やテレワークが進んだことにより、従来のオフィス内軽作業や清掃などの業務量が減少しています。そのため、「業務の切り出し」や「現場部門での受け入れ」に、一筋縄ではいかない苦労を感じられている企業様が多くいらっしゃいました。その一方で、ある企業では農園型障がい者雇用のサービスが利用されていました。

農園型障がい者雇用とは、企業が直接雇用した障がい者に、農園や道具などを貸し出す専門業者で農業に従事してもらうというものです。

一時期、国会で議論されていたこともありましたが、重度の知的障害や身体障害など、通常の企業には勤めにくい方でも、農業であれば就業できるケースがあります。そのため、自社業務での雇用と組み合わせた雇用形態を実施する企業もあります。

プライバシー情報の取り扱いに関する施策

プライバシー情報の共有における注意点として、各社以下の取り組みを行っていました。

<プライバシー情報の共有における実施例>

・障がいの内容を知っているのは、労務部責任者、社内ジョブコーチのみ。

・障がい内容の開示範囲は最初の面談で確認する。開示によって考えられる影響を示しながらすり合わせを行う。エラーが起こった場合は、開示範囲変更を相談する。

・自分の得意・苦手を本人にまとめてもらい、開示するかどうかを本人に確認する。

・面談記録は残すが、基本的に担当者以外は閲覧不可にする。担当者以外に開示するときは本人の合意を得る。

・「COMPANY」とは別のタレマネシステムがあり、閲覧権限を区切って開示している。

・閲覧権限のあるシステムに面談の内容を残し、上長が変わる際には引き継ぐ。

企業が抱える障がい者雇用の課題

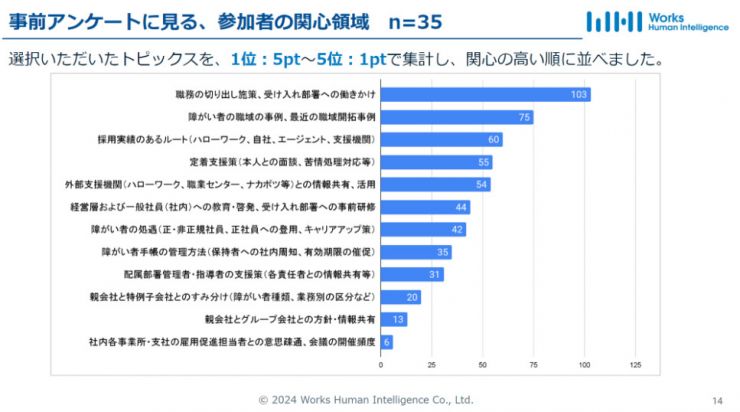

障がい者雇用にまつわる主な課題の関心領域について事前アンケートを実施しました。ポイント集計して関心の高い順に並べたものが以下のグラフとなります。

イベント内ですべてのトピックスを取り扱うのは難しいため、5つのグループに分かれ、それぞれ関心の高いトピックスを2つほど取り上げて議論しました。

本章では、その中でも闊達に議論されていた「活躍の場の創出」「障がい者の処遇をとりまく課題」に関連する議論についてご紹介します。

活躍の場の創出

事前アンケートでは「職務の切り出し施策、受け入れ部署への働きかけ」「障がい者の職域の事例、最近の職域開拓事例」に多くの票が寄せられていました。

障がい者の活躍の場としてよくイメージされるのは、本社の人事部門や経理部門での事務をはじめとしたサポート業務だと思います。しかし、本社だけでは雇用率達成が難しい、現場部門では人手不足感から仕事の確保や受け入れの必要性を感じている、との声が多く聞かれました。

障がい者の方が担っている職域は業種などにより異なりますが、活躍の場として以下のような事例があげられていました。

・製造現場での一部工程(組立、廃棄物処理など)や梱包

・営業部門での事務作業

・ソフトウェアのテスト

・店舗などの清掃や緑化整備

・寮社宅の清掃や設備の補修点検

・工場や研究機関での書類のPDF化

・美術品の制作 など

企業は様々な工夫により、障がい者の方々に活躍の場を創出しています。その中で課題になるのが、現場部門の方々の理解と協力です。

議論の中で「雇用達成率が未達であっても、不足している障がい者の人数×月額50,000円/人の障害者雇用納付金を支払えばよいのではないか(障がい者の受け入れにかかる対応コストの方が高いのでは)」という意見がありました。

その一方で、管理職向けの研修などを通じて障がい者雇用に関する適切な理解を深めてもらう取り組みを実施されているという企業もいらっしゃいました。

各々、人事部門を中心に企業努力はされているものの、今回の法改正などをきっかけに、働く1人ひとりが、ひいては日本の社会全体がダイバーシティについて考え、理解を深めていく必要があることを痛感させられる議論の一幕でした。

障がい者の活躍の場が、現場部門であれ、前述した農園であれ、多くの企業が継続的なフォローアップを実施しています。具体的には、人事部門から本人だけでなく周囲の職場の方々、場合によってはご家族あるいは卒業した支援学校の方、保健師、産業医、主治医とも連携した面談などを通じて、円滑に受け入れが続くように取り組まれていました。

しかし、フォローアップにおける課題を持つ声もあがっていました。精神障害の状態によっては受け入れ部門全体が疲弊するケースも現実として起きているとのことでした。

さらに「1人ひとりの特性を見極めることは大事だが、やってみないとわからないことが多い。フォローをしながらミスマッチがあれば、やり方を変えるなど試行錯誤しながら取り組んでいるのが実態である」という声もありました。

障がい者の処遇

障がい者本人のスキルアップやキャリア形成の観点から、処遇に関しての情報共有がなされていました。しかし、まだ検討・準備段階あるいは悩みがあるとの声が多くあがりました。以下は企業の現状や悩みを一部抜粋した内容です。

・一般従業員と同じ土俵での評価となり、なかなか良い評価をもらえないこともあり、モチベーションに影響している。

・有期雇用で採用しており、昇給制度も今はない。

・特例子会社独自の人事制度、昇給テーブルなどを設定し、年次や能力給の積み上げで処遇を決めているが、最低賃金の上昇があまりにも早く、差がなくなってきたので昇給をどのようにしていくべきか検討している。

・人事部門内の専門チームで働く場合と、現場部門に異動して働く場合では、それぞれ異なる評価制度を用意している。

ある企業では、モチベーションを考慮した施策として、業務改善について自薦・他薦でエントリーしてもらい、該当者を表彰するといった取り組みをされていました。

優秀な人は、よりレベルの高い仕事や、雇用形態の安定を求めて、転職されてしまうケースもありますが、スキル・キャリアアップを目的に新たな仕事を依頼しても、元の業務が好きといった理由で施策がうまくいかないケースもあるとのこと。

議論からは、雇用の定着化を図るうえでは、その人の障害特性を理解しつつも、障害の種類により一律化するのではなく、個々の志向や適正を理解して業務を渡し、サポートするなど、きめ細やかな対応が必要とされることが伺われました。

合理的配慮に関する取り組み事例

先述の通り、建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性があるため、注意が必要です。事業者・障がい者双方で対話を必ず行い、柔軟に対応することが求められます。

建設的対話と合理的配慮の取り組みや決定方法について多くの情報交換がされていました。本章では、その際に共有された情報・意見を抜粋して紹介します。

参考:内閣府 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

配慮の要望があった際の建設的対話

・本社人事部から定期的な面談を実施する。

・「配属先の管理者のみでの面談(人事には共有)」or「人事と配属先で同席の面談 」

・現場の方にお任せしている状況なので、今後は現場の方による定期的面談もしくは人事部からの面談などの検討が必要。

・実習の段階でプロフィールカードを提出してもらい、2回面談を行う。そこで配慮事項を確認する。

・3名につき1名の支援員がつき、相談の窓口になる。

・その他にも仕事や体力、メンタルヘルスの相談に乗る部門や相談窓口があり、様々なチャネルで不満を拾うようにしている。

配慮の要望に対する合理的配慮の提供可否や代替案の検討

・ケースバイケースで、配属先の管理者のみで検討・判断を行う場合と、人事と配属先の管理者の合同で行う場合がある。

・現場判断。低予算でできることは部署内の上司に許可をもらって対応する。

・部署内で簡単にできることは行うが、金銭が絡む場合は人事や財務に説明して通す。

4. 企業が抱える合理的配慮についての悩みと、参加者の声

本章では、参加企業が実際に抱える合理的配慮や建設的対話での悩みや困りごと、それに対するコメントをご紹介します。企業の現状や本音、リアルな声を通じて、障がい者雇用を推進するうえでの課題や解決へのヒントをお届けします。

悩み①合理的配慮に対応できない際、どのようにクロージングしているか

<参加者からのコメント・アドバイス>

・お金で解決できる内容ならば、人事予算から調整してもらえるように相談した。

・一度伝えてダメだった提案でも、別の人から再度伝えると「〇〇さんがいうならやります」と180度態度が変わった。当事者との信頼関係が深い従業員から説明してもらうなど、伝える人を変えてみることも有効。

悩み②聴覚障がいの方がメンタル面で体調を崩しており、統合失調症の診断が出ている。初めて精神障がいへの配慮が必要となったのだが、どう進めるとよいか。

<参加者からのコメント・アドバイス>

・これから精神障がいのある方の雇用を始めるところ。まず短時間勤務を導入する予定。それと、外部の臨床心理士の方と契約しようとしている。

・周りのメンバーに知的障がいと発達障がいの方が多いと聞いたが、その方たちと一緒に働くのが難しいのではと感じた。こまめに聞き取りが必要なのでは。

悩み③教育・育成への方針や取り組みについてお伺いしたい。当社の場合、理解のある指導員の下で働いている環境だが、将来的に転職も含め自信を持って働いていくための教育が必要だと思っている。

<参加者からのコメント・アドバイス>

・理解のある指導員の下で働いている環境だが、将来的に転職も含め自信を持って働いていくための教育が必要だと思っている。

・大方針としては一社会人として自立することを掲げていて、それを元に評価方針も作っている。

・「他社で生き抜く力」というのはキーワードになっている。

・4段階で業務の一覧表を作り、できることを増やしていくようにしている。

5. WHI総研からの総評

参加されたお客様からはリアルな課題や取り組みをうかがえ、参加者間で共感されたり相談したりと活発にコミュニケーションを取っておられました。

障がい者雇用率が2年ごとに引き上げられること、また日本全体として人手不足傾向にあることを踏まえると、今後は様々な業務を障がい者の方と一緒に行っていく社会になっていくでしょう。

本イベントでの情報交換でも声があったように、最近の障がい者雇用では以下の3つが主なテーマになっています。

・障がい者が従事する業務の種類と作業量の確保

・配属現場の受け入れ体制や、障がい者に関する理解の促進

・採用後長期の定着を前提にした評価制度の確率

WHIはテクノロジーの会社として、どのような方にも使いやすい製品を目指して改善を重ねています。文化・風土の面でも多様な人々がより働きやすい環境を作るための方法に関してお客様と共に知見を積み、今後も発信を続けて参ります。

6. まとめ|他社状況を把握し、自社の取り組みのヒントに

本イベントでは、上記以外に各社が実施している合理的配慮の事例や工夫についても共有し、活発な質疑応答がなされました。

事後アンケートにおいても、「これまで受け入れたことのない精神障がいをお持ちの方に対する、合理的配慮としてどのようなことが考えられるか、各社様から意見をいただけたのは参考になった」「同じような悩みを抱えていることも多いので、引き続き皆さんと情報共有していきたい」といった声をお寄せいただきました。

今後も様々なテーマについて議論できる場を設けていき、皆様の業務にまつわる課題解決やユーザーコミッティの活動につなげて参りたいと考えております。どうぞご期待ください。

本記事はWHIユーザー様限定の会員サイト「@CONNECT」に公開しております記事の内容を、一部加筆・修正したものです。詳細はこちら

※「@CONNECT」に会員登録いただいているWHIユーザー様のみアクセス可能