みなさまこんにちは。WHIの営業部門に所属している夏目通伸と申します。

「『エンタープライズアーキテクチャ』大手企業・法人だからこそ描きたい、価値創造の設計図」では、25年にわたりHuman Capital Management(以下HCM)領域のシステム再構築に携わってきた私自身の経験、共に学ばせていただいたお客様のお声や事例を基に、エンタープライズアーキテクチャを軸とした提言をしていきます。HCMシステムの再構築を検討・実行されるみなさまにとって、お役に立つような情報提供ができれば幸いです。

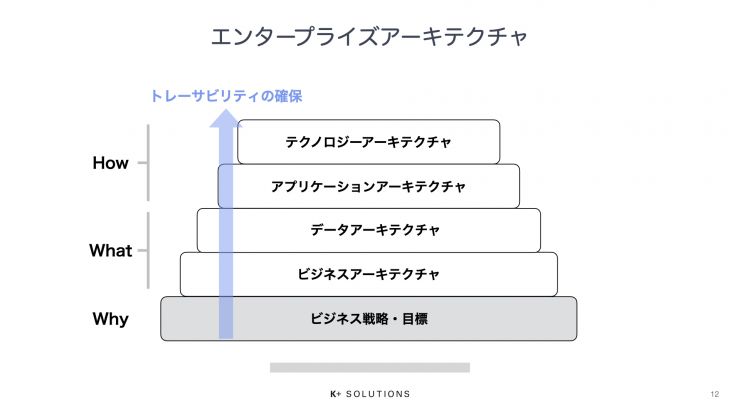

第2回の本記事は、「トレーサビリティの確保」がテーマです。これはエンタープライズアーキテクチャ(以下EA)に基づく活動において欠かせない観点であり、これから各アーキテクチャレイヤーへの言及をしていくにあたり、EA全体を俯瞰する重要なものです。

そんな「トレーサビリティの確保」について、これまでご縁があり人事業務の変革に携わってきたお客様との経験の中から、モチーフとして十年前のとあるプロジェクトを引用します。ぜひ最後までお付き合いください。

2001年入社。勤怠管理プロダクト(COMPANY 就労・プロジェクト管理)の発売と共に導入支援コンサルタントに従事、累計約40案件を担当。その後プロジェクトマネージャーとして35案件を担当。2014年から2018年まで自社人事部にて採用業務に従事したのち、営業本部に異動。以降、様々な案件支援の他、お客様との対談コンテンツ公開、ブログ記事の発信などスペシャリスト職として活動している。

▼執筆活動

・「報われるプロジェクト」をスタートさせる前に

・大手企業のHRシステム導入 3つのKFS ~Key Factor for Success~(前編)

・大手企業のHRシステム導入 3つのKFS ~Key Factor for Success~(後編)

・永続的なプロジェクトのKey Factor・タッチダウンミーティングとは?

▼セミナー活動(一部抜粋)

・COMPANY Forum 2023 お客様対談 (古河電工様)

・COMPANY Forum 2024 お客様対談 (オープンハウスグループ様)

・当社主催セミナー登壇 など

目次

エンタープライズであるが故の「所与の条件」

エンタープライズ(enterprise)という単語は、直訳すると「企業/法人」「事業体」「組織体系」といった意味です。マーケティング界隈では、いわゆるBtoBとBtoC、つまり法人向けか個人向けかを分類する用途で使われます。それと同時に「大規模(な事業を営む法人・団体)」というニュアンスを含むのが一般的でしょう。

外形的には、従業員/職員数なら1,000名、売上規模なら数百億円、といった基準値を超えると「エンタープライズな法人・団体だね」と表現されます。しかし、人数や規模の多寡そのものは、たいして重要ではありません。当コラムでは、大規模な組織体系を前提に、EAの考え方を理解していくにあたっての「所与の条件」を押さえておきます。

所与の条件①:日本の業務は複雑性が高い

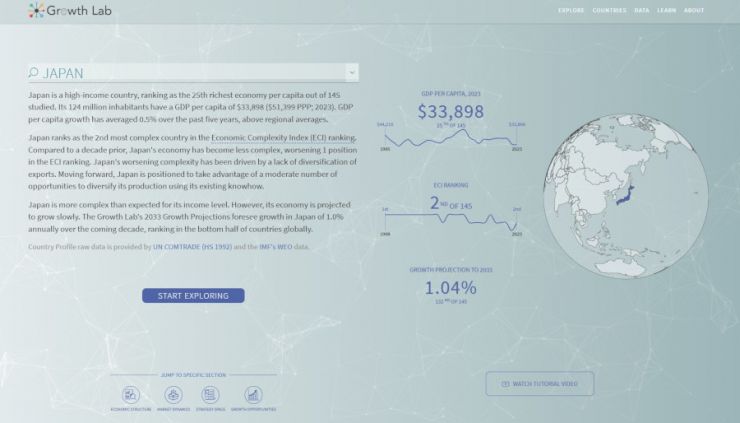

出典:Growth Lab at Harvard University. "The Atlas of Economic Complexity." Web application. Harvard Kennedy School, 2024. https://atlas.hks.harvard.edu

上の図は、ハーバード大学・グロースラボが「THE ATLAS OF ECONOMIC COMPLEXITY」で示した国別ダッシュボードで、日本の経済複雑性を表示したものです。最新のデータ(2023年)では、日本のランキングは世界2位でした。ここ10年間スイスに1位を譲ってはいるものの(2018年を除く)、経済規模の大きさを勘案すれば実質的な「最複雑国」は日本と言ってよいだろう、というのが私見です。

当コラムでこのデータを引用した理由は、「日本の業務は複雑性が高まる構造を持っている」という事実を、皆さんと分かち合いたかったからです。もちろん、グロースラボのデータだけを指標にして複雑性を立証するつもりはありません。しかし、「なぜここまで複雑性の高い経済構造になっているのか?」を考えてみると、いくつかの仮説が見え、そこからインサイトが得られるのは事実でしょう。

以降の考察は、当コラムで言及したいことそのものではないため、最低限の言及とします。しかし、日本を含めた世界でどの国が、どんな資源や原材料を産出しているのか、どんな製品やサービスを作って(創って)いるのか、そしてそれらは、どこが輸出しどこが消費しているのか、に着目するのは面白い。資源産出国ではなく食品自給率も低い日本の経済・産業の特色が、下の図から垣間見えるでしょう。

出典:Growth Lab at Harvard University. "The Atlas of Economic Complexity." Web application. Harvard Kennedy School, 2024. https://atlas.hks.harvard.edu

多種多様な製品・サービスを高品質で世界に供給する日本。のちに「失われたXX年」といわれる時代においても、世界経済で戦ってきました。その価値創出の歩みにおいて、常に工夫を重ね続け、世界経済でのプレゼンスを獲得し続けてきている。これが日本の産業の特性であることを裏付けるデータの一つが、グロースラボのそれなのだということは、確実にいえるのではないでしょうか。

所与の条件②:エンタープライズは分業(役割分担)ありき

いきなり自分語りをして恐縮ですが、私の親は自営業者でした。父親が社長、母親が総務経理。若頭を2名雇って、極めて小規模な小売業を営んでいました。こうした組織体系であれば、もちろんEAという概念は不要でしょう。よくも悪くも、経営のすべてを特定の人物が掌握する(できる)のですから。言わずもがなですが、エンタープライズであればそんな経営執行は到底無理ですし、そもそもガバナンス上許されません。

エンタープライズの目的や目標は、複数の人・組織で役割分担されたビジネス戦略で支えられます。そして、それぞれの業務どうしは互いに連関し、ヒト・モノ・カネ・情報を扱っていくことになります。

ここで忘れたくないのは、システムを構築した後のことです。システムを維持・保守・活用していく体制を構築し、そこへ仕事を移管することになるのも必然です。つまり、システム構築への歩みからその維持までを通じて、EAの活動は「分業していく定め」というわけです。

ケーススタディ ~分業と複雑性を前提とした変革~

プロジェクトの概要

ここからは、私自身がご支援に当たったCOMPANYの導入プロジェクトをモチーフに、上述した所与の条件下でのEA活動において、なぜトレーサビリティの確保が重要なのかについて触れてみたいと思います。

そのプロジェクトは、とある製造業2社が経営統合を行うことが既に決まっている、というところからスタートしました。経営統合に伴い、2010年4月の給与支給から新報酬制度への切り替えが必須であり、プロジェクトのQCD(※1)の最優先事項は「D」でした。

※1:Quality(品質)・Cost(コスト)・Delivery(納期)の頭文字を取ったもの

だからといって、お金がいくらでも使えるわけではありません。新会社としてのあるべき業務の姿を模索しながら、納期もコストも遵守する、という難易度の高い条件が複数存在するプロジェクトでした。

経営が統合されたとはいえ、実際の業務は旧会社ごとに、「従前の制度とルール」のうえで維持されていました。新会社でのITインフラストラクチャとしてCOMPANYが稼働することで、名実ともに両社の統合が進んでいく、という構図です。

納期は決まっている一方で、毎日次から次へと、課題に対する打ち手の立案と意思決定が繰り広げられる、それはまあ大変なプロジェクトでした。それと同時に、非常に多くのステークホルダが参画していたのも特徴でした。以下、主要な登場人物を列記してみます。

・旧会社それぞれの人事業務担当者(月例給与、福利厚生、勤怠集計など)

・旧会社それぞれのIT実務担当者(各社サーバー、ネットワークなど)

・全国の工場や事業所の庶務担当者(交通費、勤怠登録、入退社管理の実務など)

・新会社での人事企画担当者(評価・報酬制度設計、その施行までの経過措置立案など)

・新会社の労働組合執行部(旧両社組合時代からの組合員権利の交渉など)

回想すると、軽い短編ドキュメンタリーが執筆できてしまいそうなくらい、いろいろなことがありました。しかし、ここではその気持ちをぐっと抑え、このコラムの主旨に立ち返ります。

稼働直前に生じた課題とその解決

時は2010年2月の終わり。新会社基準の人事管理ルールに準じたシステムとして、COMPANYが4月から使われることを、人事部から労働組合へ正式に連絡しました。組合執行部は理解を最大限示しつつ、従業員の不利益に繋がらぬよう入念な確認を行っていました。

そこで、とある課題が浮上します。それは、工場で交替勤務をする従業員が、半日休暇を取得する際の所定労働時間のルールでした。

大規模な組織ではよくあることですが、製造業においては、モノづくりを中心に様々な工夫を凝らして、働き方(つまりシフト)の組み方が決まっていきます。その観点は「お昼休憩の時間帯」にまで及び、みんなが一斉にお昼にいける部署・製造ラインでない場合、時間を分散してお昼休憩を設けます。

場合によっては、食堂の混雑を緩和するためにそうするケースもあります。となると、半休取得時がネックになってくるわけです。たとえば「こういうときはこのように休憩を取らせる(ないしは、この時間に取ったことにして処遇を合わせる)」といった、旧会社ごとの「これまでのルール」を統一しようとすることから浮上した課題でした。

これが不利益調整とならぬよう、人事部と労働組合執行部との協議が毎日繰り広げられ、3月中旬になっても結論が出ない状況が続いていました。

このままだと、「半休取得時の休憩ルールが決まらない」という理由で、4月のシステム本稼動が見送られかねない。そんな暗雲がプロジェクトに漂った3月15日、私から人事部さんにこの課題への打ち手を進言し、「プロジェクトからの提案」をまとめました。

「この打ち手をのめるならCOMPANYの準備は必ず間に合わせる。この案で前に進めないか。」と組合執行部に持ちかけてもらい、結果を待ちました。

それから2日後の3月17日。プロジェクトルームの内線が鳴り、委員長から「例の案でお願いします」との返事を受け取りました。プロジェクトルームに「よっしゃー!」の声があがり、一気に本稼働に向けてのラストワンマイルを駆け抜けたのでした。

EAのトレーサビリティ確保は、エンタープライズDX推進の要諦

この事例から、関係するステークホルダーが目的レベルでの意思決定を行えたのは、EAの各アーキテクチャを通貫したトレーサビリティが確保されていたことが重要なキーファクターであった、と見て取れます。その結果、納期を遵守しながら、必達の稼働水準も達成するという、大きな成功を収めたと言えましょう。

最後に、前回のコラムでお示ししたEAの図に照らし合わせて振り返ってみることにします。

©ケイプラス・ソリューションズ 田中康氏

●ビジネス戦略・目標

ー報酬制度統合を実現する新会社基準の人事システムを、予算内で2010年4月に稼働

●ビジネスアーキテクチャ(人事部・組合執行部)

ー新会社での価値創出のための人材活用・人材配置

ー変化への対応を行いつつ、不利益調整とならないルールの策定と遂行

●データアーキテクチャ

ールールに準じた処理を叶えるマスタデータおよび従業員属性データの設計

●アプリケーションアーキテクチャ/テクノロジーアーキテクチャ

ー変化へのスピードと低コストとを両立する市民開発(ノーコード開発)型の採用

2010年4月に開催されたタッチダウンミーティング(※2)では、お客様のIT役員様から「我々には、もはやCOMPANYしか選択肢がなかったのだが、結果として納期とコストが計画内で終わった。それと同時に、両社の業務部門・IT部門の融合がこの活動で強く推進されたことは、とても大きな価値を生んだ」との発言がありました。もちろんその後、お客様ともども、痛飲しましたね。

※2:タッチダウンミーティングについては、こちらのブログをご参照ください

会社の目標のために、どんな業務の姿を目指すのか。その姿を具現させるために、どんなデータを保持し永続化させる必要があるのか。選択し得る業務の姿から「実現可能なデータ構造」を導き、プロジェクトで描いたうえで、ステークホルダ間でその意図を共有し進むべき方向性を合意する。これができたことで、新たなITシステムの稼働準備が整ったわけです。

価値創出のための変革の歩みを進めることは、新たな歴史を生み出す活動であると言い換えられるでしょう。これをエンタープライズレベルで実行していくのは、とても複雑で困難です。それに向き合っていかれる皆様にこそ、ぜひトレーサビリティを大事にしていただきたいと願うものです。

では、次の記事でお会いしましょう。最後までお読みくださりありがとうございました。