令和4年4月より段階的に施行されている育児・介護休業法の改正。少子化の進行により人口減少社会を迎えている昨今、出産・育児等を理由とした離職を防ぎ、希望に応じて仕事と育児を両立しうる社会の形成に向け、枠組みの整備が進められています。

政府目標では2025年までに男性育休取得率を30%と掲げている一方、2022年7月に発表された令和3年度雇用均等基本調査における最新の調査結果では取得率が13.97%でした。これより、目標に対する現状の大きなギャップがうかがえます。

今回、統合人事システムCOMPANYのユーザーである国内大手43法人を対象に、WHI調査レポートとして男性育休に関する取り組み状況や課題認識、現行制度等について調査を実施しました。

【WHI調査レポートとは?~HR領域における大手法人の実態を調査~】

当社の製品・サービスは約1,200の日本の大手法人グループにご利用いただいており、そのほとんどが当社のユーザー会「ユーザーコミッティ」へ加入しています。オンライン会員サイトをはじめとしたユーザーコミッティのネットワークを通じて、当社では適宜、社会・経済情勢に合わせた諸課題について調査を実施。その結果を製品・サービスに反映するとともに、ユーザー法人様・行政機関・学術機関への還元を行っています。(ユーザーコミッティについてはこちら)

目次

ーアンケート調査概要

ーアンケート調査結果

・男性育休に関する現状把握と将来像

・男性育休の取得を促す環境整備

・男性育休制度に関する個別周知について

・育休取得者の業務調整

ー調査監修者による考察

アンケート調査概要

統合人事システム「COMPANY」のユーザー43法人を対象に「男性育休」に関するアンケート調査を実施しました。

<調査概要>

1.調査期間

2022年6月15日(水)~2022年7月8日(金)

2.調査対象

当社製品「COMPANY」ユーザーである国内大手法人

3.有効回答数

43法人

4.調査方法

インターネットを利用したアンケート調査

※小数点以下の切り上げ、切り下げにより合計100%にならないことがございます。

アンケート調査結果

男性育休に関する現状把握と将来像

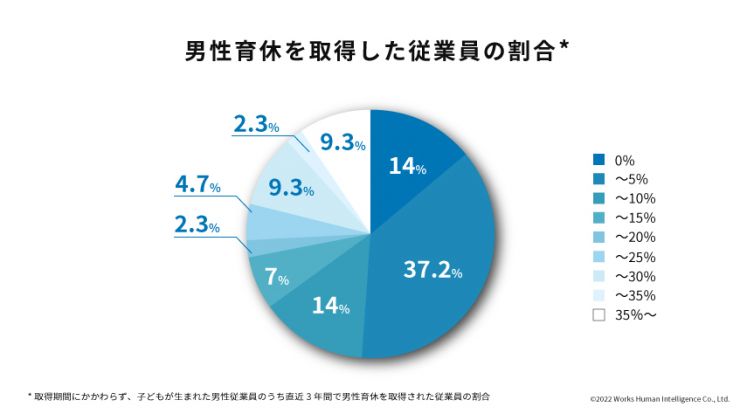

男性育休を取得した従業員の割合(*)

男性育休の取得率は5%以下と回答された割合が最も多く、37.2%を占めました。また、直近3年間における取得率は平均11.91%という結果です。

一方、20%以上と回答された方は全体の25.6%と約4分の1を占めており、育休取得が進んでいる企業とそうでない企業で二極化しつつある傾向がうかがえます。

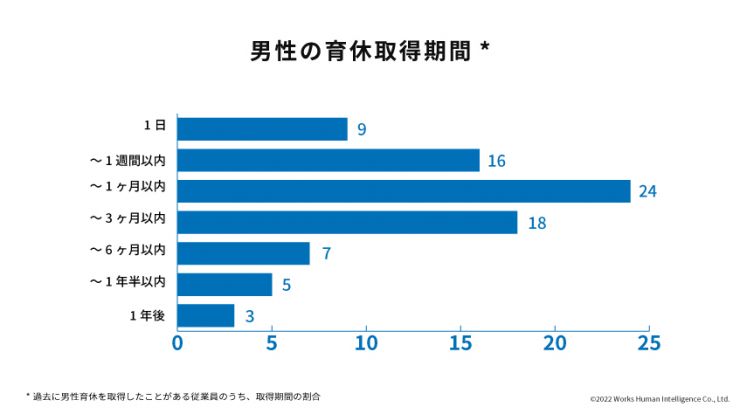

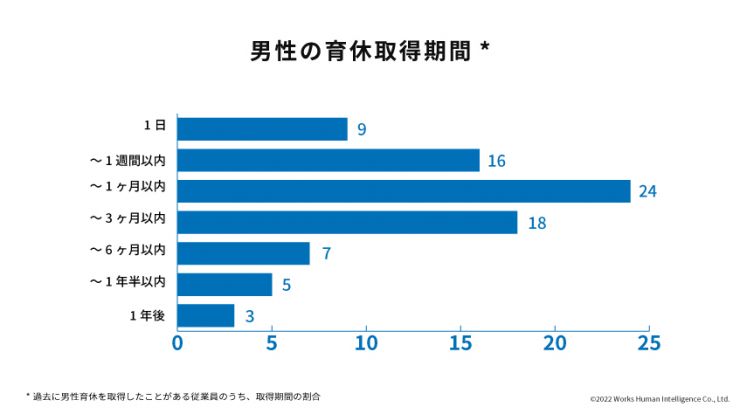

男性の育休取得期間(*)

育休の取得期間別の割合は「~1か月以内」と回答された方が最も多く、24法人で該当期間の育休取得者がいることがわかりました。ついで多かったのは「~3か月以内」、「~1週間以内」です。

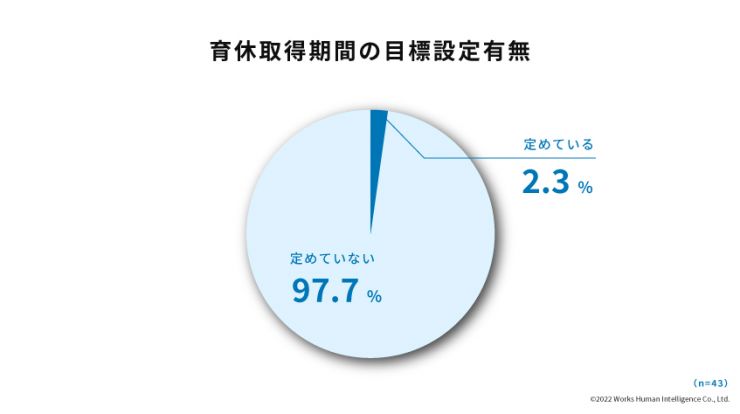

男性育休取得率・育休取得期間の目標設定有無

2023年4月より、常時雇用する労働者が1,000名を超える事業主は、育休等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。本改正に関連し、男性育休取得率の目標設定有無や、育休取得期間の目標設定について伺いました。

取得率は、現時点で3割弱の方が目標設定されていると回答した一方、取得期間はほとんど目標設定されておらず、設定しているのは1社のみとなりました。

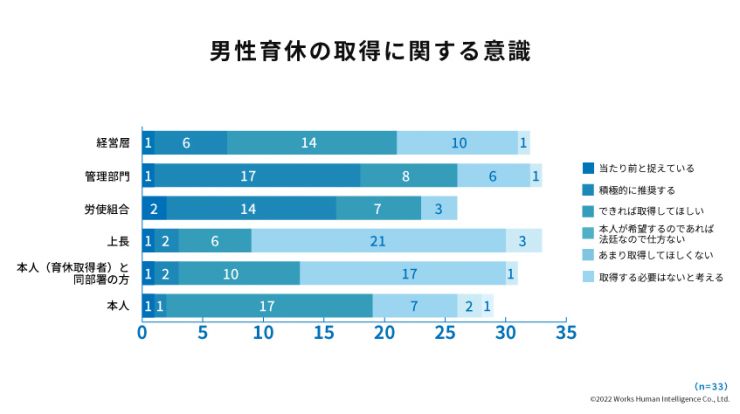

男性の育休取得に関する意識

男性の育休取得に対する意識は、経営層から本人、いずれの層においても「当たり前と捉えている」のはごく少数でした。

また、管理部門や労働組合では「積極的に推奨する」との回答数が多くを占めている一方、上長や、本人(育休取得者)と同部署の方については回答数が少ない傾向です。

代わりに、「本人が希望するのであれば法定なので仕方ない」を選択する割合が最も多く、層によって育休取得に関する意識に大きなギャップがあることがうかがえます。

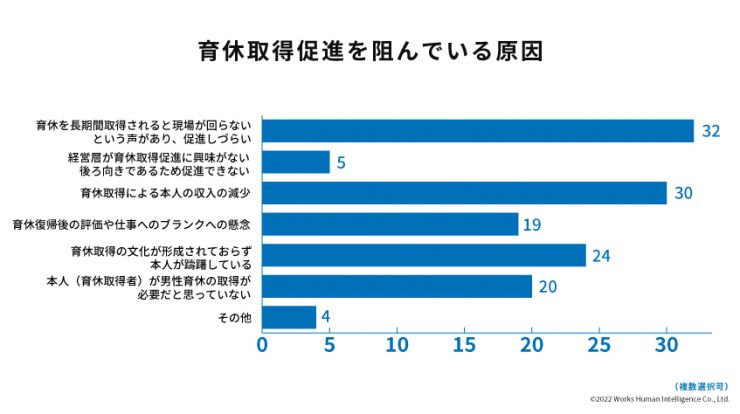

育休取得促進を阻んでいる原因

育休取得促進を阻んでいる原因として最も多かったのは、「育休を長期間取得されると現場が回りづらいという声があり、促進しづらい」という回答です。

ついで「育休取得による本人の収入の減少」「育休取得の文化が形成されておらず、本人が躊躇している」が挙げられました。

上記3点は回答数に大きな差はないものの、「最も課題意識が強いもの」を問う設問では、半数近くが「育休を長期間取得されると現場が回りづらいという声があり、促進しづらい」に集中していました。

ここから、現場への影響を憂慮する意識の強さがうかがえます。

〈詳細回答〉

・男性従業員に子どもが生まれるケースが非常に少なく、過去5年間遡っても1人しかいないため、男性育休取得について考える機会がない

・通常の法定休暇および有給休暇ですら消化できていない

・残業が多い(業務負荷過多)、人員が少ない(減らされている)、業務・人員ともに余白がまったくない(余白は経費削減部分と捉えられている)

・男性従業員の給与を世帯収入の主としている家庭は多く、育児休業給付金が支給されても厳しいと感じる世帯は多いと思われる

男性育休の取得を促す環境整備

育休に関する意識改革において実施している施策

上長が育休に関する意識改革として実施している施策を調査したところ、窓口の設置や面談の実施、メールによる啓蒙・周知等の回答が寄せられました。

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

| 窓口の設置 | 相談窓口の設置 | |

| 育児相談窓口の設置 | ||

| 面接の実施 | 本人または配偶者の妊娠報告を行った部下に対し、育児と仕事の両立支援を行う面談の実態をルール化 | |

| 育児休業を取得する際に部門長も同席しての3者面談を行って育児休業について理解 | ||

| メールによる啓蒙・周知 | 育児取得対象者の上長向けに、取得促進のメールを送付 | |

|

育児休業の意思確認実施時に、意思表示した者の上長へ報告メールを送信。送信内容に、本人との面談実施・取得推進・前向きな受入れ・ハラスメントに対する注意事項を記載 |

||

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

|

社内周知や |

社内イントラ、掲示板での啓蒙、取得者の事例(声)公開、相談窓口の設置、取得者所属部署上司との面談、他 | |

| 社内誌による制度周知と取得促進メッセージ | ||

| 2022年4月1日の法改正について、掲示板で周知。上長は、所属店舗の従業員・その配偶者の妊娠や出産の報告があった場合には、育休制度の取得意向確認を依頼。依頼の中でマタハラ・パタハラ事例を紹介し、こうしたことが起きないように注意喚起 | ||

| 育児休業取得率の社内公表と会社も取得を後押ししているというメッセージの発信 | ||

| 講演 | ||

| 「男性育休の取得促進」をテーマに役員講演 | ||

| その他 |

検討中 |

|

社内での事例紹介を通じ、育休取得率の社内公表と会社も取得を後押ししているというメッセージの発信や、役員講演を通じて理解浸透を促す施策も実施されている企業があるようです。

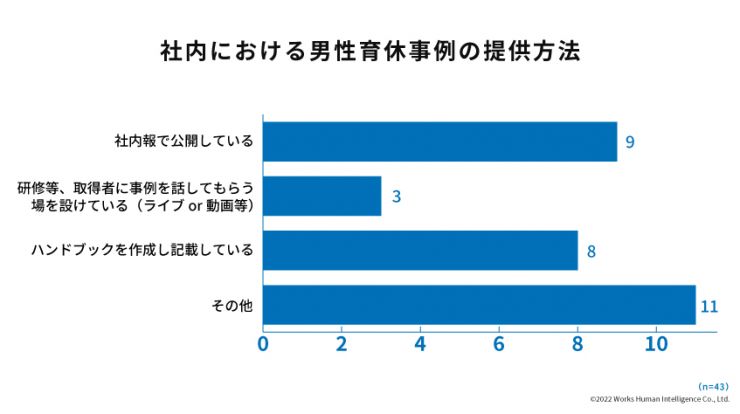

社内における男性育休事例の提供方法

育休の取得を促す環境整備として、育休取得事例の収集・提供に取り組まれている企業もあります。

収集した事例の提供方法は、「その他」と回答された方が最も多く、社内ポータルやイントラネット内等で事例公開されている方が多いことがわかりました。

また2023年4月より、従業員数1,000人超の企業を対象とし育休取得率を公表することが義務化されますが、すでにコーポレートサイトにて公表に取り組んでいる企業もあるようです。

〈詳細回答〉

・社内ポータルの育休情報とともに掲載

・会社HPにて育休の取得率を公表

・従業員へのインタビューや社内報への掲載等を検討中

・社内共有フォルダへのアップロード

男性育休復帰後のキャリアに対する取り組み・検討内容(*)

育休の取得促進にあたっては、休業することによる不利益・不都合を極力排除していく取り組みも重要だと考えます。

今回のアンケート調査では、昇給昇格や評価等、処遇上の配慮に言及する声が多く寄せられました。その他、情報共有の観点からの配慮や、「未対応だが今後取り組みを検討」との回答もありました。

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

|

本人の処遇 |

休業中という理由で等級改定対象から除外しない | |

| 教育担当の部署へも連携し研修スケジュールに配慮 | ||

| 一年未満の育児休業は昇格に影響が出ないよう配慮 | ||

| 育児休業取得を職種別評価項目に入れない。休職前と休職後の職能評価(給与)も同額のため、査定評価に関しては評価期間の目標と達成度を重視 | ||

|

短時間勤務制度利用の案内 |

||

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

|

制度説明動画 |

||

| 従業員向けには育児休業制度の動画で説明。今後は管理職向けの制度説明でも注意喚起 | ||

| 情報共有による配慮 | ||

|

社内報の配布 |

||

| その他 |

特になし。休業前の所属上長へ委ねる |

|

|

今後取り組みたい |

||

| 現在は対応していない※同様のコメント複数あり | ||

(*)休業によるブランクが復帰後のキャリアに影響を与えないようにするための配慮等の取り組み・検討内容

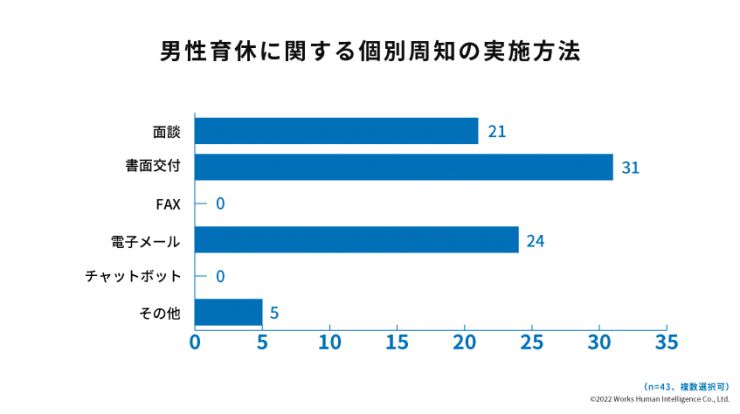

男性育休制度に関する個別周知について

個別周知の実施方法

従業員に対して制度の個別周知を行う方法は、「書面交付」との回答が最も多く、ついで「電子メール」「面談」という結果となりました。

自由記述で寄せられた回答では、「事前に書面交付または電子メールいずれかを確認している」と、従業員の希望を踏まえて対応している取り組みもあることがわかりました。

〈詳細回答〉

・問い合わせ時に電話で説明

・人事システムから申請

・社内HPへの掲載

・本人へ事前に「書面交付」または「電子メール」のどちらかを確認

・人事システムで育休ガイドブックを掲載

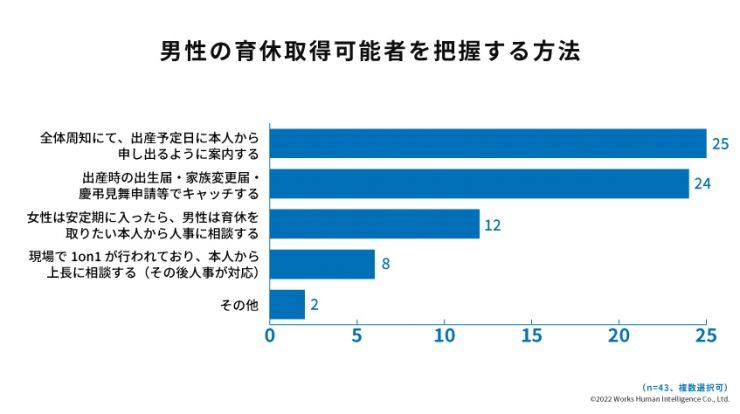

男性の育休取得可能者を把握する方法

男性の育休取得可能者を把握する方法は、「全体周知にて、出産予定日前に本人から申し出るように案内する」という回答が最も多く、ついで「出産時の出生届/家族変更届/慶弔見舞申請等でキャッチする」という回答が多い結果でした。

自由記述の回答からは、「申出がない従業員にまで、意向確認をする必要はない」という観点もある一方、関係する申請・届出を基に従業員の方へ確認を行っている例も多く見受けられる結果となりました。

育休取得者の業務調整

業務を滞りなく推進する工夫(*)

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

| 業務分担上 の配慮 |

日頃より業務の属人化を防ぐよう、割り振りに注意 | |

| まだ完全にはできていないが、ジョブシェアリングの意識を社内へ浸透中 | ||

| 個人に業務が付かないよう工夫 | ||

| 多機能化 | ||

| 業務が属人化しないよう多能工化 | ||

| 1つの業務に対し、2名以上で行える「クロス業務」体制の推進 | ||

| 体制整備・人員補充 | ||

| 休職期が長期になる場合は、派遣社員の補充等により、同僚への負担を減少するよう配慮 | ||

| 本部主導による応援体制の構築 | ||

| 人員の補充(異動/採用)等でまかなう | ||

| 人事異動に伴い、スタッフを補充 | ||

| 引継ぎ上の 工夫 |

早い段階からの引継ぎ | |

| 引き継ぎのための業務標準化 | ||

| マニュアル 整備 |

マニュアル作成 | |

| その他 | 男性職員については、特になし。女性職員については、必要に応じて代替要員を、必要期間(短期)の有期雇用で補充 | |

| 現在は各職場で対応しているが、会社として検討中 | ||

| 未対応 | ||

(*)業務が止まる(スキルを持つ担当者不足で業務遂行に支障が出る、チーム内で複数名同時に育休取得者が出て業務に支障が出る等)ことを防止するために工夫していること

育休取得者がいる場合にも滞りなく業務遂行するため、業務調整上で工夫していることをお伺いしました。

「日頃より業務の属人化を防ぐよう、割り振りに気をつける」「多機能化、多能工化」等、業務分担上の配慮に言及する回答が多く寄せられたほか、体制整備や早い段階からの引き継ぎに取り組む例もあるようです。

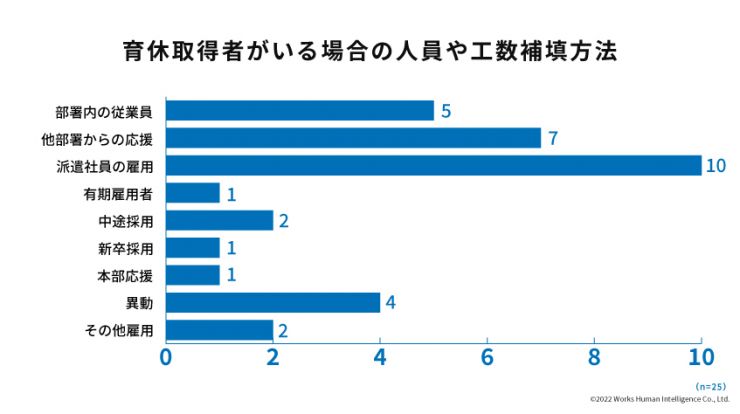

人員・工数の補填方法

人員や工数の補填方法は、「派遣社員の雇用」が最も多く、ついで「他部署からの応援」「部署内の従業員」という結果となりました。

詳細回答では、「現在は各部署で対応しているが、今後は会社としての取り組みを検討中」とより手厚いフォローを検討されている例も寄せられました。

〈詳細回答〉

・同じ部署内の従業員または派遣社員の増員

・中途入社(派遣社員含む)または人事異動で対応

・長期であれば派遣、短期は補填なし

・基本的に所属部署内で補填

・他チームからの応援(兼務)

・社内全部署からの調整、および追加採用、状況により派遣対応等

業務負担に対して実施しているフォロー

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

|

業務削減、分担の見直し |

||

| 業務棚卸の実施で業務自体を減らし、最適なメンバーへの業務を割り振り | ||

| 休業者業務の仕事の割り振りで、特定の人に偏ったものにならないように配慮 | ||

| 現場で対応 | ||

| 現在は各職場で対応しているが、会社として検討中 | ||

| 人事異動により、同職位の人員配置 | ||

| 状況、負担具合によって人事異動による補填 | ||

| 分類 | 回答 | |

|---|---|---|

|

その他 |

||

| 何もフォローしていない。育児休業や介護休業については、自身も同じ立場になる可能性があるため、お互い様の精神で遂行 | ||

| 具体的なアドバイス内容を検討中 | ||

|

行いたいが、行えていない状況 |

||

周囲の従業員への配慮においては「業務棚卸の実施で業務自体を減らす」「特定の人に偏らないよう仕事を割り振り」といった回答が複数ありました。

一方、「行いたいが行えていない」「検討中」等の回答も多く、今後、育休取得促進を図っていくうえでは、取り組み余地のあることがうかがえる結果となりました。

調査監修者による考察

総括(解説:WHI総研※ 眞柴 亮)

アンケート結果では取得率に関して2極化が進んでおり、2023年4月からの取得率の公表義務化後は採用優位性に少なからず影響があると予測します。

取得期間の公表義務はありませんが、出産直後は睡眠不足や新生活のストレス等もあるため1か月以上の取得が望ましく、1か月以上の取得割合も公表できるとより優位性が高まるでしょう。

また、アンケート結果からは「育休を長期間取得されると現場が回りづらいという声があり、促進しづらい」「本人が希望するなら法定なので仕方ない」の回答割合が多い状況です。

育休を取得しようとする側にとっては「育休取得の文化が形成されておらず、本人が躊躇している」という回答につながっていることがうかがえます。

他方で、労働人口が減少する中での就業者数はここ10年で増加傾向にあり、潜在労働力である無業者数は限られており、将来的にも長年の少子高齢化から労働人口は減少し続けることが国によって推計されています。

このような中で、男性育休のみならず女性活躍推進や介護も含めた両立支援/ダイバーシティ/高齢者雇用継続延長/リスキリング/エンゲージメントといったテーマも含め、時代の流れは「今いる従業員のパフォーマンスの最大化」に向かっていると言えるでしょう。

上記を踏まえると、男性育休は次の3つの観点から、働きやすく希望すれば当たり前に育休を取得できる組織に変化できるとよいと考えます。

1.DX/デジタル化/ドキュメント化といった業務改革・改善のほか、リスクマネジメントの観点からのダブルアサインメントといった施策を進める

2.従業員コミュニティの場を設けることや、1on1ミーティングで半分は雑談の時間にすること、健康増進イベントで他部署の従業員と一定期間内で交流できるようにすること等、社内コミュニケーションの活性化から風土変革を行う

3.人的資本を活かす観点から、経営層と人事/推進室の一体感を高めることと、施策の浸透に向けて似た内容であっても発信者や伝え方(社内報、社内ラジオ、等)を変えながら継続的に発信する

<引用・転載時のクレジット記載のお願い>

本調査の引用・転載にあたりましては、「Works Human Intelligence調べ」という表記をお使いいただきますようお願い申し上げます。