女性活躍の推進は、企業において多様な人が活躍できるようにする取り組みの一つです。

すべての企業が女性活躍推進に取り組む必要はありません。しかし、女性活躍推進に積極的に取り組むことで、企業に人材確保や市場競争力の向上等の効果をもたらすことも考えられます。

本記事では、女性活躍推進の概要や、企業にとっての効果3つ、行動計画策定の4ステップについてわかりやすく解説します。

目次

女性活躍推進とは?国の取り組みと概要

女性活躍推進は、女性の個性と能力が遺憾なく発揮できる社会の実現を目的とし、政府を中心に様々な取り組みが推進されています。

女性活躍推進に向けた国の施策

女性に出産、育児等のライフイベントが発生した場合、仕事のブランク期間が男性より長い傾向があります。

ライフイベントがあっても、女性が男性と同じように昇進し、平等な登用機会を得るために日本では以下のような法整備が行われてきました。

・1985年:男女雇用機会均等法の制定

募集・採用、配置・昇進において女性と男性を平等に取り扱うことを努力義務化

・1997年:改正男女雇用機会均等法の制定

努力義務規定の解消

企業のポジティブ・アクションに対する国の支援

・2006年:改正男女雇用機会均等法の制定

男女双方に対する差別的な取り扱いを禁止

妊娠・出産等を理由とした不利益な取り扱いを禁止

・1995年:「育児休業法」から「育児・介護休業法」へ改正・制定

・1999年:男女共同参画社会基本法の制定

男女の人権の尊重や、社会における制度や慣行についての配慮、家庭生活と他の活動の両立等を基本理念とし、男女共同参画社会の実現を促進する

・2015年:女性活躍推進法の制定

女性活躍推進に向けて、国は数十年にわたって試行錯誤してきたといえます。

参考:厚生労働省「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_joseisuishin.html

女性活躍推進法の概要

2016年4月1日に施行された女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は、下記3つの基本原則に基づき、就労意欲のあるすべての女性が活躍できる社会の実現を目指して制定されました。

制定当初は、一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象は、常時雇用する労働者が301名以上の企業のみでした。

しかし、2022年4月施行の法改正において「常時雇用する労働者が101名以上の企業」へと対象が拡大されました。

<女性活躍推進法の基本原則>

・女性に対する採用や昇進等の機会を積極的に提供すること

・職業生活と家庭生活を両立させるために必要な環境を整備すること

・職業生活と家庭生活の両立に関して、本人の意思が尊重されること

参考:厚生労働省「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

同法では、企業に対して主に下記3つの取り組みを義務付けています。

1. 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

2. 行動計画の策定・社内周知・公表・届出

3. 自社の女性の活躍に関する情報公表

参考:厚生労働省「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

また、2022年7月施行の法改正では、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目として追加されました。

女性活躍推進法は、当初10年間の時限立法として設定されており、2025年度末がその期限です。改正を通じて対象企業や義務化の範囲が広がる等、法の実効性を高めています。なお「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」では、「女性活躍推進法については、10年間期限を延長することが適当。」との提言がなされています。

参考:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

参考:雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書(概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001328496.pdf

女性活躍推進が企業にもたらす3つの効果

女性活躍推進に取り組むことは企業に様々な効果をもたらすと考えられます。本章では3つの効果をご紹介します。

1. 人材確保の促進

少子高齢化に伴う労働人口の不足が加速する中、性別、年齢、障害の有無に関わらず多様な人材を確保することは、企業が持続的に成長するための取り組みの一つです。多様な人材にとって働きやすく、一人ひとりが能力を存分に発揮できる職場環境の整備が必要です。

女性活躍推進の観点では、男女ともに活躍しやすい職場環境を整備することで、ライフイベントを理由にした、優秀な従業員の離職防止にも繋がります。

また、ダイバーシティを重視する企業は、異なるバックグラウンドや価値観を持つ人材を受け入れるため、幅広い人材層から採用できる可能性が高くなります。

ダイバーシティを推進し、多様な人材が働きやすい職場環境、仕組みが整備されていることは、採用市場においても評価されるでしょう。

2. 多様化するニーズへの対応力・市場競争力の向上

市場のニーズの多様化が進む昨今、市場における自社の競争力を高めるためには、多様な人材の視点を取り入れることも有効です。

たとえば、男性が多数を占めていた職場の女性比率が高まった場合、新たな視点から商品・サービスのアイデアやイノベーションが生まれたり、これまで気づけなかったリスクを認識・防止できたりする可能性があります。

ダイバーシティを確保する方法は女性の登用に限りませんが、女性を含めた幅広い人材の視点や価値観を活かすことは、多様なニーズへの対応力や競争力の向上に寄与するでしょう。

3. 株主からの支持・企業価値の向上

近年の世界的な動向として、非財務情報であるESG(環境・社会・ガバナンス)情報を投資判断に取り入れるESG投資が拡大しています。

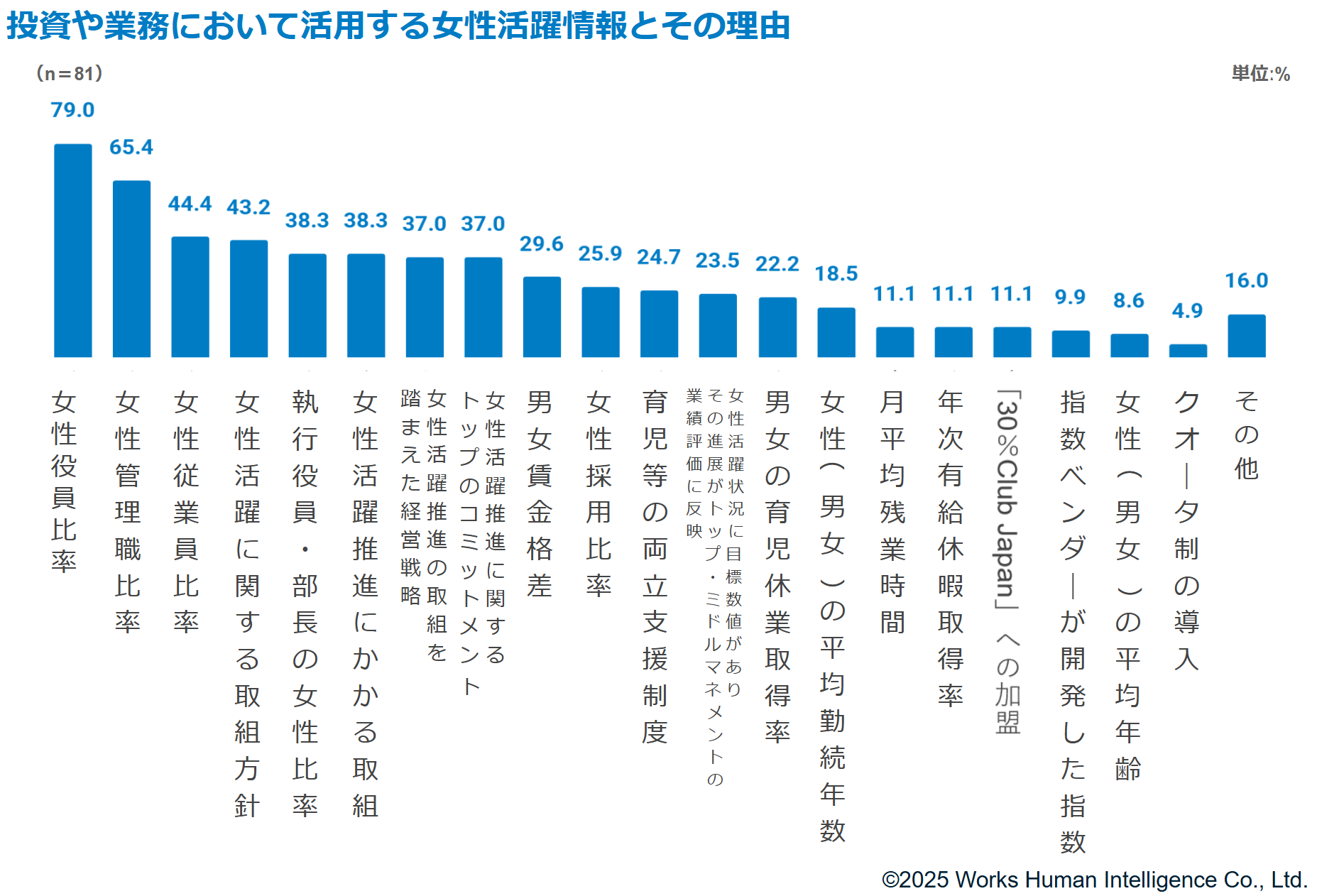

内閣府男⼥共同参画局の研究(※1)によると、6割以上の機関投資家が女性活躍情報を投資判断に活用していることが明らかになりました。

実際に投資判断に活用している女性活躍に関連する情報は、複数回答で「女性役員比率(79.0%)」が最も多く、「女性管理職比率(65.4%)」「女性従業員比率(44.4%)」「女性活躍に関する取り組み方針(43.2%)」と続いています。

※1 内閣府男女共同参画局「ジェンダー投資に関する調査研究(令和4年度)」

出典:内閣府 男女共同参画局「ジェンダー投資に関する調査研究(令和4年度)」

https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/r4gender_lens_investing_research.html

さらに、「企業の業績に長期的な影響がある情報と考えているため」との回答が75.3%と最も多いです。

このことからも女性活躍推進に積極的に取り組む企業は、株主からの指示を得やすいといえます。

【義務化】行動計画を策定する4つのステップ

先述の通り、常時雇用する労働者数が101人以上の企業は、女性活躍推進に向けた行動計画の策定および情報公表が義務付けられています。

具体的に何をすればよいか、厚生労働省の指針に則り4つのステップに分けて解説します。

STEP① 状況把握、課題分析

自社の女性活躍の状況を定量的に把握することが求められています。必須の基礎項目は以下の4つです。

<基礎項目>

・採用した労働者に占める女性の割合(職種や雇用形態別の算出が必要)

・男女の平均継続勤務年数の差異(職種や雇用形態別の算出が必要)

・非正規雇用労働者も含めた、全労働者の労働時間の状況

・課長級以上の管理職(役員を除く)に占める女性の割合

基礎項目に加え、男女別の教育訓練の受講状況や育児休業取得状況等、自社の実情に応じた任意項目を選択することも可能です。

現状から、自社の課題の洗い出しと分析を行います。

参考:厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!(パンフレット)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

STEP② 行動計画の策定、社内周知、公表

自社の現状と課題を踏まえ、女性活躍推進に向けた「一般事業主行動計画」を策定します。行動計画では以下の4項目を盛り込む必要があります。

<必須項目>

・計画期間

・数値目標

・取り組みの内容

・取り組みの実施時期

自社の課題に基づいた定量的な目標を設定し、その達成に向けてどのような取り組みを行うのかを明記しましょう。厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」では、一般事業主行動計画の策定例が公開されていますので、計画策定時の参考にしてください。

策定した行動計画は、全従業員への周知(電子メールや社内掲示、資料配布等)、外部への公表が義務化されています。外部への公表は、自社のホームページに掲載するほか、「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が推奨されています。

STEP③ 行動計画を策定した旨の届出

行動計画の策定後、「一般事業主⾏動計画策定・変更届(参考様式) 」に従って必要事項を記載し、策定から3か月以内を目安に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届け出ます。提出方法は、窓口への持参や郵送のほか、電子申請も可能です。

STEP④ 取り組みの実施、効果測定

行動計画に沿って取り組みを実施します。このとき、実施した内容の効果測定も行うことが重要です。各施策の進捗状況について定期的に点検・評価を行い、必要に応じて計画内容を見直しましょう。PDCAを回すことで、課題の改善および目標達成に向けて取り組みの精度を高められます。

行動計画と「えるぼし」認定:評価項目5つ

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出を行った企業のうち、実施状況が優良であると認められた企業は「えるぼし認定」を受けることができます。

えるぼし認定の評価項目は下記5つあり、基準をクリアした項目数に応じて認定段階が決まります。

<評価項目>

・採用

・継続就業

・労働時間等の働き方

・管理職比率

・多様なキャリアコース

上記のうち、1~2項目を満たせば「1段階目」、3~4項目を満たすと「2段階目」、5項目すべてを満たすと「3段階目」となります。いずれの場合も、その実績を毎年「女性の活躍推進企業データベース」に公表していることが必要です。

また、取り組み状況が特に優良な企業は、「プラチナえるぼし認定」を受けることができますえるぼし認定を受けた企業は、厚生労働省大臣が定める認定マークを商品や広告等に掲載でき、女性活躍を推進している企業であることがPRしやすくなります。

参考:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

企業の競争力を目指し、男女ともに活躍できる企業へ

女性活躍の推進に企業が取り組むことは、昨今の厳しい採用環境における人材の確保や、多様な人材を活用するダイバーシティの促進に寄与します。

女性を含めた幅広い人材の視点やアイデアを取り入れることで、多様化する市場のニーズに対応しやすくなり、自社の競争力向上にも繋がります。また近年は、企業の女性活躍に関する情報を投資判断に活用する動きも高まっており、女性活躍推進の取り組みが投資家からも重要視されます。

女性活躍推進に取り組む場合、自社の課題を踏まえて行動計画を策定し、PDCAを回して施策の効果を検証していくことが必要です。

ただ女性活躍推進をしなくても女性が活躍している企業も多数ありますし、業界の特性として女性が少なく、自社に女性がほとんどいないという企業もあります。そういった企業では、自社の状況を踏まえたうえでどの程度積極的に女性活躍推進に取り組むか、方針を決めるとよいでしょう。