OpenAI社が「ChatGPT」を公開してから2年が経過しようとしています。

2024年の8月にはChatGPTの週間利用者数が2億人を超え、わずか1年で利用者が倍増しました。

国内企業でも、実証実験フェーズから全社導入の実践フェーズに移り「全社的な生成AIの活用により、〇万時間の業務削減に貢献」や「〇年後までに△割の業務削減を目指し、専門部隊新設」といった報道が増え始めています。

しかし、実際にどれだけの企業が生成AIを活用できているのでしょうか。本コラムでは、日本企業における生成AIの活用現状と、その可能性について探っていきます。

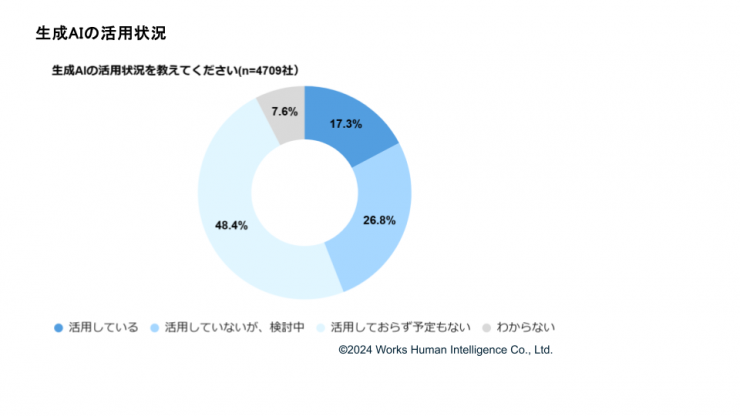

生成 AI を活用している企業は 17.3%しかない

帝国データバンクの調査によると、生成AIを活用している企業は17.3%にとどまっています。また、大手企業(従業員1000人以上)の活用率は36.9%という結果でした。部門ごとの活用状況を見ると、人事部門での活用は進んでいない印象を受けます。

出所:「生成 AI 活用は 17.3%にとどまる、 半数以上が人材・ノウハウ不足に懸念」株式会社 帝国データバンク[TDB]2024年度調査を元に株式会社Works Human Intelligence作成

生成AIの活用状況調査|株式会社 帝国データバンク[TDB]

https://www.tdb.co.jp/report/biz-knowledge/at9goybq_28/

生成AI導入を阻む3つの壁

なぜ企業での生成AI活用が進んでいないのでしょうか。その理由として、以下の3点が挙げられます。

1 活用方法がわかりにくい

企業において、生成AIの活用が進まない理由の一つは、どのように生成AIを実務に活用すべきかがわかりにくいことです。

特に人事部門では、参考となる事例が少なく、具体的なイメージを持つことが難しいのです。またAI推進部門も、人事業務特有のニーズを十分に理解していないと言えるでしょう。実際、生成AIを業務に落とし込むことは、予想以上に高いハードルがあります。

2 推進する時間・人材の不足

生成AIの導入を進めるうえで大きな課題の二つ目は、推進する人材と時間の不足です。

日常業務に追われる人事部門は、新しい取り組みに時間を割くことが困難です。

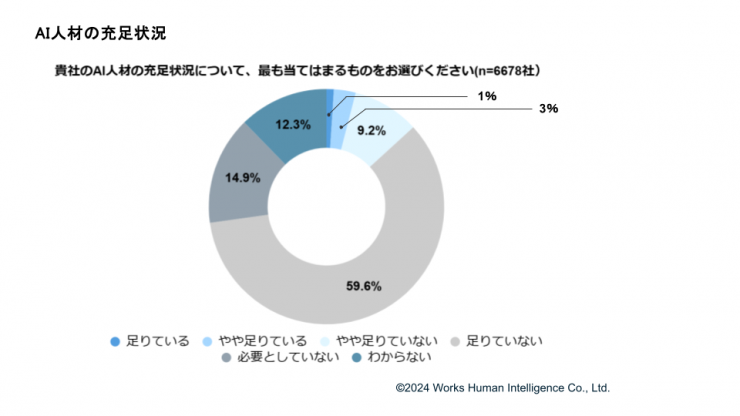

また、『日本の人事部』の『人事白書2024』によると、AI人材が「足りていない」と答えた企業が約6割にのぼっており、生成AI導入を妨げる大きな要因となっています。たとえ専任チームを設置しても、AI推進部門における人事業務への理解が不足しているため、導入が滞る可能性が残ります。

このように、生成AI導入に必要な人材や時間を確保しにくい状況が続いているため、各部門間の連携強化や業務理解を深める教育が欠かせません。

出所:『人事白書2024』を基に株式会社Works Human Intelligenceで再作成したグラフ

人事白書調査レポート2024 育成 AI人材は「足りていない」が約6割。 「充足している」企業は5%未満にとどまる

https://jinjibu.jp/article/detl/hakusho/3483/

3 情報セキュリティやプライバシーへの懸念

生成AI導入に対する懸念として、個人情報保護やデータセキュリティの観点が挙げられます。

生成AIの利用にあたって、個人情報や機密情報の入力を不可としている企業も多く、生成された情報を業務で活用する際には、慎重な管理が必要です。特に、生成された文章の正確性や、著作権侵害、データ漏洩といったリスクに対する懸念が大きいと言えます。

このように、生成AI導入のメリットが見えにくい一方で、リスクばかりが目立つ現状では、企業が積極的に導入することは難しいと言えるでしょう。企業は導入前に、その影響を十分に検討し、透明性のある運用を心がけることが重要です。

利用する従業員の同意を取得し、明確なガイドラインを作成することで、情報セキュリティやプライバシー保護への懸念を軽減します。さらに、個人情報や機密情報を取り扱わない運用ルールの徹底や、定期的な監査を実施することで、リスク管理を強化し、従業員が安心して活用できる環境を整えることが求められます。

壁を乗り越えるための解決策4つ

本章では、前述の課題を解決するために有効な、4つの解決策をご紹介します。

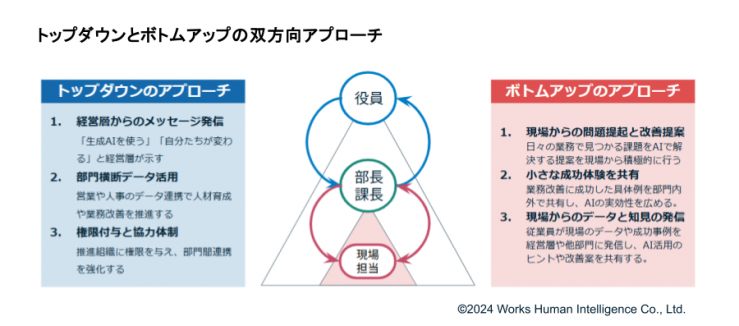

1 トップダウンによる全社的な展開

生成AI導入の成功には、経営層の積極的なコミットメントが不可欠です。トップダウンのアプローチが、部門横断的な包括的活用を促進します。

たとえば、商談履歴データを生成AIで分析し、成約率の高い営業担当者の行動パターンやスキルを特定します。これを基に、優れた営業スキルを他の担当者に伝える研修プログラムを作成し、効果的な会話術やアプローチ方法を学び、実践することで営業力を全体的に向上させることが可能です。

また、製造部門の生産性データと人事部門の勤務データを連携させることで、働き方改革の効果測定の精度を高めることができます。

このように、部門横断的なデータ活用が人事課題の解決に新たな視点を提供します。

部門横断的な展開を成功させるためには、経営層からの明確な方針提示と優先順位付けが重要です。

推進組織への適切な権限付与や部門間の協力体制の構築も欠かせません。特に、人事部門単独では進めにくい案件も、トップダウンの指示があれば円滑に進められます。採用データと営業実績データを連携させた分析も、経営層からの後押しがあれば実現可能です。

2 ボトムアップによる実践的な活用

生成AIの導入を成功させるには、トップダウンだけでなく、現場からのボトムアップも重要です。ここでの「現場」とは、特に人事部門を含む各部門の従業員を指します。

現場の従業員は日常業務における課題を最も理解しています。現場の視点を活かし、以下の流れで生成AIの活用を進めることが望ましいです。

1. 業務課題を現場で特定する

各部門の従業員が日常業務で抱える具体的な課題を明確化し、その解決に生成AIを活用します。たとえば、人事部門では従業員満足度調査の自由回答分析や退職理由の傾向分析等、日常業務の中で活用できる領域を見つけることが出発点です。

2. 小さな成功体験を部門内で共有する

各部門で生成AIを活用した結果得られた成功事例や改善の効果を、同じ部門内で共有します。たとえば、人事部門では従業員アンケートから得られたデータの可視化や、新たな施策に結びついた成功事例を共有し、部門内での活用意識を高めます。

3. 成功事例を経営層や他部門に発信する

部門内で共有された成功事例をデータベース化し、経営層や他部門に発信します。たとえば、人事部門で開発した従業員アンケートの分析手法を、営業部門の顧客満足度調査に応用するといった形で、ベストプラクティスを全社で活用します。

現場から小さな成功体験を積み重ね、組織全体での生成AI導入を加速させることが、生成AI活用の成功に繋がります。

3 生成AI導入促進に向けた教育とツール活用

生成AIの活用方法がわからない場合は、下記2つの方法が有効です。

1.外部講師によるワークショップの開催

2.生成AIを組み込んだ製品の利用

これら2つのアプローチを組み合わせることで、生成AIの導入をスムーズに進めることができます。

1.外部講師によるワークショップの開催

生成AI導入に対する知識不足を解消し、実務での活用を促進するためには、外部講師によるワークショップが効果的です。

生成AIの理解度や活用レベルに応じたワークショップを行うことで、理解を深め、具体的な実践力を高めます。

以下では、理解度や活用レベルごとにワークショップの内容をご紹介します。

Lv.1 基礎研修 参加対象:社内全員

基礎研修では、生成AIの特徴、データ分析、セキュリティの基本概念を学び、導入に必要なIT基盤の理解を深めます。実践ワークショップを通じて、生成AIがどのように業務効率化や戦略的人材管理に活用できるかを、体験的に学ぶ場を提供します。

このような教育の取り組みは、「活用方法がわからない」「推進する人材・時間の不足」という壁を解決するでしょう。社内で生成AIに対する理解が深まることで、実務レベルでの活用が進み、効率化により業務時間の確保も期待できます。

Lv.2 社内インフルエンサーの教育 参加対象:選抜メンバー

外部講師のワークショップでは、特に社内インフルエンサーを教育することが重要です。各部署から生成AIに関心のあるメンバーを選抜し、深い知識と実務での活用スキルを身につけてもらうことで、現場での積極的な生成AI活用が促進され、トップダウンとボトムアップの両面から導入が加速します。

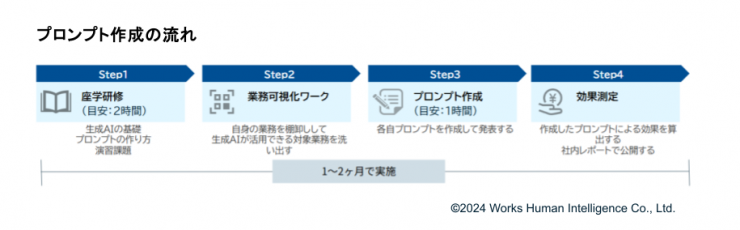

Lv.3 プロンプトエンジニアリング研修 参加対象:生成AI熟練者

導入初期には、プロンプトの効果的な作成が課題になることも多いため、全社的にプロンプトエンジニアリング研修を実施する例もあります。熟練者が作成したプロンプトを全員で共有・利用する形に切り替え、効率的な運用が実現できた事例もあります。

このため、各部署から選抜メンバーが基礎的な生成AI講義を受け、短期間で自身の業務に即したプロンプト作成プロジェクトに取り組む形式が有効です。社内に生成AIの専門家がいる場合、そのリソースを活用した教育も一案です。

2.生成AIを組み込んだ製品の利用

生成AI導入の第一歩として、ワンクリックで利用できる生成AIを組み込んだ製品の導入もおすすめです。

たとえば、採用面接の議事録作成支援ツール、従業員からの問い合わせに自動応答できるチャットボット、各種申請書類の下書き作成を支援するツール等、人事業務の効率化に役立つ製品が徐々に登場しています。

製品選定の際は、以下のような機能に注目するとよいでしょう。

・情報セキュリティ対策が充実していること

・操作が直感的で活用の負担が少ないこと

・カスタマイズ性が高く、自社の業務に合わせやすいこと

・生成AIの回答に透明性があること

生成AIを組み込んだ製品の利用は、「情報セキュリティやプライバシーへの懸念」の壁を解決します。直感的で使いやすいツールの導入により、業務効率化が進むとともに、製品のセキュリティ対策が整うことでデータに対する懸念が軽減されます。

また、生成AI関連の展示会やセミナーに参加することで、最新製品に実際に触れ、自社の業務に適したツールを見極めるのもよいでしょう。

直感的で使いやすいツールを取り入れることや、優れたプロンプトを共有する体制を整えることで、生成AIの導入は加速し、業務効率化がさらに進みます。教育とツールの両方を組み合わせたアプローチが、生成AI活用の成功に繋がります。

4 タスクフォースの設置とアンバサダーの活用

生成AI導入に伴う情報漏洩やその他のリスクを解消するためには、人事、法務、IT、セキュリティ部門の連携が不可欠です。組織全体でリスクを評価し、適切な対策を講じる目的でも、横断的なチーム「タスクフォース」の編成が有効でしょう。

タスクフォースの編成により各部門間の連携が強化され、AI活用のスムーズな推進が期待されます。

タスクフォースからの進捗報告を通じて課題を早期に発見し、迅速に対応することで、導入プロセスの加速にも繋がります。

タスクフォースの活用は、「課題やリスクへの懸念」の壁を解決するうえで重要です。複数部門の協力によりデータセキュリティの懸念が解消され、リスク対応が迅速化するため、より安心してAIを導入できる環境が整います。

さらに、優れた提案に対する表彰制度も導入し、各部門から選出された「AIアンバサダー」のモチベーション向上を図ることで、企業全体で生成AIの活用がより進みます。

上記の取り組みによって、企業全体でのAI導入成功に大きく貢献するでしょう。

活用から見える未来

生成AIの活用による人事部門の価値向上

人事業務には多くのルーチンワークが存在します。戦略的な人事業務を考える時間がないと悩む企業も多いのではないでしょうか。

生成AIの活用は、この状況を変える絶好のトリガーとなるかもしれません。生成AIが単純作業を効率化することで、人事部門はより戦略的で創造的な業務に注力できるでしょう。

これは単なる業務改善にとどまらず、人事の役割を根本から変える可能性を秘めています。生成AIの活用により、人事部門は組織全体の生産性向上と従業員満足度の増大に大きく貢献し、企業成長の重要な推進力となることが期待されます。こうした新たな役割を担うことによって、生成AIは人事部門の価値をさらに高める一助となるでしょう。

競争力のある人事部へ

生成AIの活用方法は多様です。

ChatGPTのようなツールを用いて人事業務全体を改善するアプローチもあれば、特定の課題に特化したAI搭載ツールを導入するという選択肢もあります。

どちらを選ぶにせよ、最も重要なのは人事部門のケイパビリティを高めることです。

新技術への理解を深め、それらを効果的に活用する能力を磨くことで、人事部門は組織の成長に大きく寄与できるようになります。経営層もこの変革を支援し、人事と協力して組織全体の発展を促進することが求められます。

こうした取り組みを通じて、企業は持続的な成長と競争力の向上を実現できるでしょう。