みなさまこんにちは。WHIの営業部門に所属している夏目通伸と申します。

『「エンタープライズアーキテクチャ」大手企業・法人だからこそ描きたい、価値創造の設計図』では、25年にわたりHuman Capital Management(以下HCM)領域のシステム再構築に携わってきた私自身の経験、共に学ばせていただいたお客様のお声や事例を基に、エンタープライズアーキテクチャを軸とした提言をしていきます。HCMシステムの再構築を検討・実行されるみなさまにとって、お役に立つような情報提供ができれば幸いです。

第1回の本記事は、連載を始めるにあたっての導入編です。連載を始めるにあたって、シリーズを通してみなさまにお伝えしたいメッセージや、エンタープライズアーキテクチャの概念を示しています。今後しばしば立ち返る、原点のような位置づけとなる2つの図についてもご説明します。

2001年入社。勤怠管理プロダクト(COMPANY 就労・プロジェクト管理)の発売と共に導入支援コンサルタントに従事、累計約40案件を担当。その後プロジェクトマネージャーとして35案件を担当。2014年から2018年まで自社人事部にて採用業務に従事したのち、営業本部に異動。以降、様々な案件支援の他、お客様との対談コンテンツ公開、ブログ記事の発信などスペシャリスト職として活動している。

▼執筆活動

・「報われるプロジェクト」をスタートさせる前に

・大手企業のHRシステム導入 3つのKFS ~Key Factor for Success~(前編)

・大手企業のHRシステム導入 3つのKFS ~Key Factor for Success~(後編)

・永続的なプロジェクトのKey Factor・タッチダウンミーティングとは?

▼セミナー活動(一部抜粋)

・COMPANY Forum 2023 お客様対談 (古河電工様)

・COMPANY Forum 2024 お客様対談 (オープンハウスグループ様)

・当社主催セミナー登壇 など

はじめに|本連載が目指すところ

「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」が経済産業省に設置されてから、はや5年。人材版伊藤レポートの社会的認知・理解も含め、HCMの考え方や重要性は、ずいぶん日本にも浸透してきた実感があります。私が人事領域でのキャリアをスタートさせた2001年からすると、隔世の感があります。人を資源と捉え、企業活動推進における「交換可能なパーツ」然としたこれまでのHuman Resource Management(以下HRM)の考え方から、パラダイムが大きく変化しました。HCMでは、人を単なる「資源」ではなく、「資本」として考え、企業の価値を創造する重要な存在と見なしています。

では、これからのHCMにおいて「資本」である人に新たな価値創造への貢献をしてもらうには、どうすればよいのでしょうか。このプロセスを、デジタルで支えるのがDXです。DXの本質は新たな価値創造に向けた「変革」にこそあります。困難で終わりのない変革のための手段が、デジタルでありIT。DXは、いかなる企業・法人、そしてその中で人事業務の企画・実行に携わる方々にとっても、避けて通れない重要なテーマになりました。

私の25年にわたるキャリアは、「COMPANY」事業の歴史に含まれています。この歴史の中で特に注目すべきは、「COMPANY」が「日本のエンタープライズ(企業・法人・団体)における人事分野への継続的な貢献」のために開発されていることです。これこそが、我々が一貫して大切にしてきた事業の根幹であり、我々の存在意義に他ならないのです。

そんなWHIだからこそみなさまに提言できる・したいメッセージがあります。それは、

「エンタープライズアーキテクチャを念頭に、人事領域での価値創造を!」

というものです。WHIのエバンジェリストを自認する身として、みなさまにこれをお届けせねばならない。そんな矜持で、これから『「エンタープライズアーキテクチャ」大手企業・法人だからこそ描きたい、価値創造の設計図』を連載していきます。どうぞよろしくお願いします。

エンタープライズアーキテクチャの概念

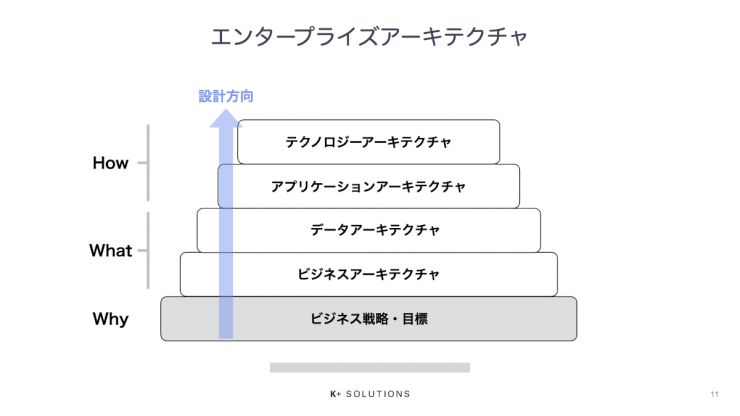

連載を始めるにあたり、すべての回を通して前提となるエンタープライズアーキテクチャ(以下 EA)の概念に触れます。

©ケイプラス・ソリューションズ 田中康氏

この図は、ソフトウェア工学の専門家である田中康氏によって作成されたものです。田中氏の了承を得て、本コラムに掲載しています。

田中康氏

有限会社ケイプラス・ソリューションズCEO。ソフトウェア工学博士で、ソフトウェアプロセスがご専門。

EAの考え方については、Web検索すると様々な情報が出てきます。しかし、それが「何なのか」「何のためのものなのか」を的確に示しているものに、私は長い間たどり着けませんでした。そのような中、2024年に縁あって田中氏と出会い、上図と共に以下の明快な解説をいただきました。その内容を、本コラムでみなさまにもご紹介します。

・EAの目的とは「企業の戦略的目的を達成するために、業務を最適化し、テクノロジー戦略とビジネス戦略とを連携させる」こと

・EAの活動とは「ビジネスプロセスとITインフラストラクチャの設計・実装・保守を定義する」こと

・アーキテクチャ(企業内部の機能構造)の設計とは「機能定義と関係定義」である

エンタープライズの企業・法人に向き合い続け、価値創出のツールとして陳腐化せず使い続けていただける「COMPANY」という製品を育ててきたWHI。これまでに世に問い提供してきた価値創出のモデルは、まさにEAの考え方に根差したものなのです。

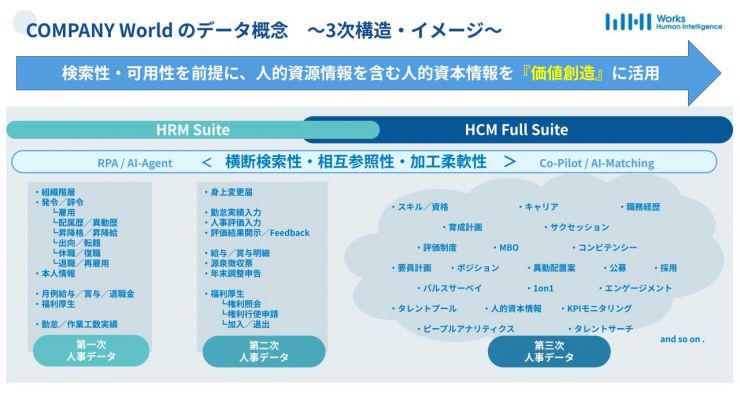

WHI夏目が提唱する「人事データの三次構造」

以下の図は、人事データを活用段階に応じて3つに分類し、「人事データの三次構造」として定義したものです。

・第一次人事データ:人事部が、人事業務のために自ら入力する人事データ

・第二次人事データ:従業員が、人事業務のために自ら入力する人事データ

・第三次人事データ:人事領域を超えて(≒経営のために)利活用するデータ

©2025 Works Human Intelligence 夏目

第一次・第二次人事データは、労働力に対する報酬を支払うために必須なデータといえます。その履行のために不可欠なデータであるがゆえ、収集や管理にも必然性が伴い、データ入力の動機が一定水準で存在することになります。そのため「なるべく入力しやすく」という要件が付帯する領域です。

他方、HCMのための第三次人事データについてはいかがでしょうか。よく見聞きする課題として「データが集まらない」「入力を依頼しても入力率が上がらない」というものがあります。誰が・いつ・どのような業務シーンで利活用する(したい)データなのか。業務プロセスを具体化し、そのどこでどのようにデータが獲得され連携され使われるのか。これらをモデル化することなしに、データ入力の当事者に動機付け要因を与えることは難しいでしょう。

第三次人事データ活用の実現性・実効性を高めるためには、第一次・第二次人事データの流れまでを見据えた俯瞰的な業務設計が欠かせませんし、その活動は正解が定義されているものでもありません。まずは、エンタープライズである以上、複雑で多様な業務要素が存在することを所与の条件とする必要があります。そしてみなさまにとっての「あるべき業務を追究する、終わりなき変革の歩み」において、EAを念頭に置いていただくことが極めて重要であると思うのです。

連載予定のテーマ

WHIからみなさまへの提言として、次回以降、EAにまつわる様々なテーマで連載をしてまいります。

EAにおけるポイントは、データアーキテクチャが中心にあること。そしてそれと隣り合うのがビジネスアーキテクチャ(業務)、アプリケーションアーキテクチャ(処理ツール)であることです。この位置関係が極めて重要です。その理由を順に説明していきます。

・【第2回】エンタープライズアーキテクチャ|トレーサビリティの重要性

・【第3回】ビジネスアーキテクチャ|人事業務設計への向き合い方

・【第4回】データアーキテクチャ|データ設計にあたってのポイント

・【第5回】アプリケーションアーキテクチャ|アプリケーション・テクノロジーの考え方

上述の「人事データの三次構造」でご紹介した図は、2025年2月13日にWHIが開催した「システム選定セミナー」での投影資料です。

「システム選定セミナー」なのに、なぜこの図が必要だったのか。その理由も、次回以降で明らかにしていければと思います。

では、次の記事でお会いしましょう。最後までお読みくださりありがとうございました。