こんにちは。ソリューションコンサルタントの大川です。本連載、「『COMPANY』が支える人的資本マネジメント」では、企業の人的資本経営を支える様々な機能や、開発者へのインタビュー、お客様の活用事例等をご紹介していきます。

連載 「COMPANY」が支える人的資本マネジメント

「COMPANY」は″企業″と″はたらく人″双方の視点からの課題解決を目指すシステムです。「はたらくすべての人が真価を発揮できる社会」を目指している私たちが、どのような社会課題の解決を目指しているのか、どのような思いで製品を開発しているのか、取り組みの一部を知っていただくことで「COMPANY」をもっと身近なものに感じていただけると幸いです。

さて今回は、要員計画がテーマです。本記事では、いま要員計画の重要性が高まっている背景や、企業における要員計画策定のお悩み、その解決策について解説します。さらに、「COMPANY Talent Management」シリーズの要員計画機能もご紹介。「COMPANY」を活用した現場向けの参考データ提供、現場からの計画案収集、進捗管理、人件費計算、集計表作成の効率化をお見せします。ぜひご覧ください。

目次

要員計画とは

はじめに、要員計画の目的やアプローチなど、基本的な理論を整理します。

要員計画とは、経営に必要な人員数や人件費を計画し、事業計画の達成を人材リソースの観点からサポートすることです。要員計画に基づき、採用・育成・異動が計画され、計画の実行段階では、予実の差異を管理して統制を図ります。

一例ですが、要員計画は以下のプロセスによって実行されます。プロセスは大きく3つです。

1. 現場部門からの要員数調査

各部門でどのような人材がどれほど必要か調査します。各部門は来期以降の販売・生産計画に基づいて必要な人材リソースを予測し、社員区分・職種・等級などの属性ごとに何名必要か人事部や経営企画部などに提出します。

2. 各部門の要員数ニーズに対する妥当性チェック

各部門の要員数ニーズに対して、人事部や経営企画部は、過去実績との差異や人件費、生産性などの様々な観点から妥当性をチェックします。チェック結果をもとに、各部門の要員計画に対する承認や差戻を行い、全部門の要員計画が決定されると、全社の要員計画が確定されます。

3. 予実差異のモニタリング

要員計画の確定後、要員計画を実行する段階で予実差異をモニタリングします。人材が計画に対して、どの部門でどのような人材が不足しているのか、または余剰なのかをチェックします。不足がある場合は採用や異動によってリソースを補い、余剰がある場合は不足している部門にリソースを再配分します。

計画と実績との差異をモニタリングするだけでなく、退職率から算出される「将来のなりゆきの人員数予測値」との差異もモニタリングすることにより、将来的な人材リソース不足をチェックしている企業もあります。

ここではプロセスの一例を紹介しましたが、業種・業態によって各社のプロセスは異なります。多くの企業では上述のように、現場部門からのボトムアップで要員計画が策定されますが、公共団体や金融業では、人事・経営企画主導で策定されるケースもあります。また、要員計画の集計単位として利用している項目も、社員区分・職種・等級など多種多様です。製造業や情報通信業では、プロジェクトベースで要員計画を策定することもあります。期間の単位も、月次・四半期・半期・年次など、各社で様々です。

要員計画の具体的な立て方についてはこちらの記事もご覧ください

要員計画の重要性が高まりつつある背景

ここまで要員計画の目的やアプローチを紹介しましたが、現在、要員計画の重要性が非常に高まっています。その背景を3つの観点からご説明します。

1. 事業ポートフォリオ変革の機運

急速に変化するビジネス環境において、企業は柔軟に事業ポートフォリオを再構築する必要に迫られています。これに伴い、従来の基準とは異なる人材リソースの配分を求められることが増えています。会社全体の人件費を抑えつつ、注力すべき領域へ人材リソースを戦略的に配分し、企業の成長に貢献することが求められています。

2. 人材流動性と離職率の高まり

現代のビジネス環境では、人材の流動性が増しています。また、厚生労働省発表の、2021年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況では、大卒者の就職後3年以内の離職率は34.9%と、過去15年で最高となりました※。こうした背景も影響し、戦略的に要員計画を策定しなければ、従業員の離職による人材リソースの急激な減少に対応できないリスクがあります。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html)

3. 人員構成の不均衡

リーマンショック時の人員調整や採用縮小、少子高齢化などによって、多くの企業で人員構成の歪みが起きてます。そして、歪みのあるゾーンの従業員がベテランとなり、現場マネージャーや経営幹部に就きつつある現在、適切に要員計画を検討できなければ、会社を支える管理職人材が急激に不足し、事業継続ができないリスクに繋がります。

これらの背景から、要員計画は「定例的なオペレーション」から「重要な経営戦略の一環」へと変わりつつあります。

大手企業における要員計画の課題

重要性が高まりつつある要員計画ですが、多くの企業では、今なお表計算ソフトで業務が行われています。そのため、要員計画における業務負荷が非常に高く、企業成長の阻害に繋がっています。特に従業員数や部門が多い大手企業では、その傾向が顕著です。主な要員計画の業務課題として、以下のようなものが挙げられます。

1. 適切なリソース配分ができない

要員計画の検討には、人数・勤怠・人件費の過去実績や、その過去実績にもとづいた「将来のなりゆきの人員数予測値」など、様々な参考データが必要です。しかしそれらの準備に労力がかかり、データドリブンの計画検討を困難にしています。

2. 計画策定後に統制が取れていない

計画策定後、実際の進捗と比較して予実差異がないか察知し、速やかに対策を講じることは重要です。しかし、リアルタイムに予実差異をモニタリングするには、人事・給与システムにて日々更新される人事データをもとに、モニタリング用の資料を作成する必要があり、多大な工数がかかります。

3. 業務負荷によって計画策定に注力できない

大手企業では、様々な部門から要員計画を収集するのに多大な時間と労力が必要です。具体的には下記のプロセスにおいて、担当者による様々な手作業が介在しています。

①表計算ソフトの要員計画フォーマットを回収

②提出進捗を管理

③各部門から寄せられた要員計画を一票のファイルに纏めてデータを集計

④必要に応じて差し戻しと再提出を実施

さらに、各部門との合意形成・調整のためのコミュニケーションや、期中における高頻度な計画の改訂も含めると、多くの人事部の工数確保が必要になります。

機能紹介|「COMPANY」の要員計画機能

上述の通り、多くの大手企業が要員計画に関わる様々な課題を抱えていますが、その課題の多くは人事・給与・勤怠システム内のデータ活用によって解決できると考えられます。

WHIは、統合人事システム「COMPANY」の提供ベンダーとして「COMPANY Talent Management」シリーズにて、要員計画機能を提供しています。人事管理・給与計算・勤怠管理等「COMPANY」シリーズ製品とのシナジーを生み出し上記課題の解決を試みています。

以下に、特徴的な5つの機能をご説明します。

5つの特長

特長1. 多様な要員計画提出フォーマットへの対応

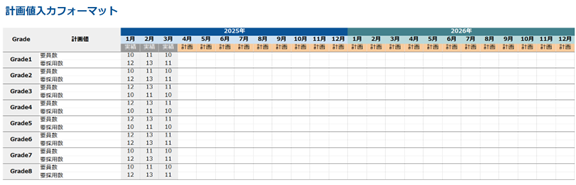

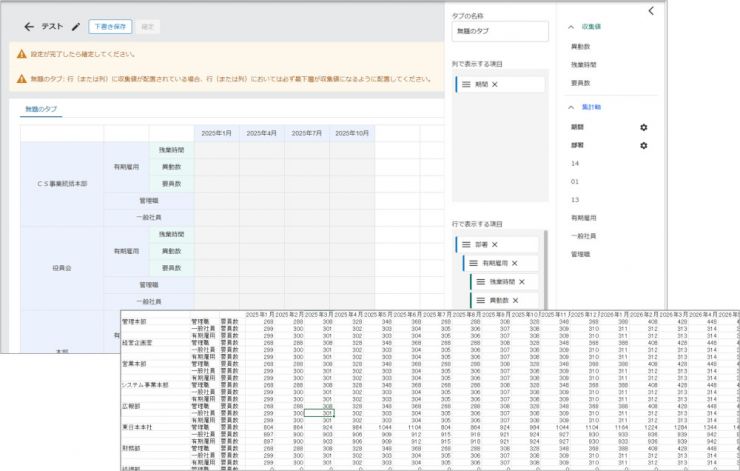

来期以降の要員計画を人事部に提出する際、現場の部門長が自部門の要員計画値を入力するための表計算ソフトフォーマットが必要です。「COMPANY」では、このフォーマットを人事担当者が作成できます。

上述のように、要員計画のアプローチは各社各様です。多様な要員計画提出フォーマットに対応するために、社員区分・職種・等級など、任意の項目を集計軸として設定したり、期間単位も月次・四半期・半期・年次の中から選択したりすることが可能です。最近では、事業ポートフォリオ変革のため、人事部や経営企画部がトップダウンで人数・人件費のガイドラインを各部門の提出フォーマット上で示し、ガイドラインを意識しながら計画を検討できるようにしているケースも増えていますが、「COMPANY Talent Management」シリーズの要員計画機能であれば対応可能です。

さらに、「COMPANY」シリーズの人事管理・給与計算製品や勤怠管理製品と連携し、参考情報として、人数や勤怠の実績データを各部門の提出フォーマットに自動表示することも可能です。

特長2. オンライン上での要員計画提出

部門長は要員計画提出のための表計算ソフトフォーマットを「COMPANY」から出力し、フォーマット上に表示されたガイドラインや過去実績値を参考にしながら、来期以降の計画値を入力します。その後入力したフォーマットをシステムにアップロードすることで、人事部に提出が可能です。

ファイルのアップロード時、未入力項目がないかといったバリデーションチェックがかかるので、人事部門が入力内容に不備がないかチェックをする手間や、不備発生時に部門長に差し戻す手間を軽減できます。

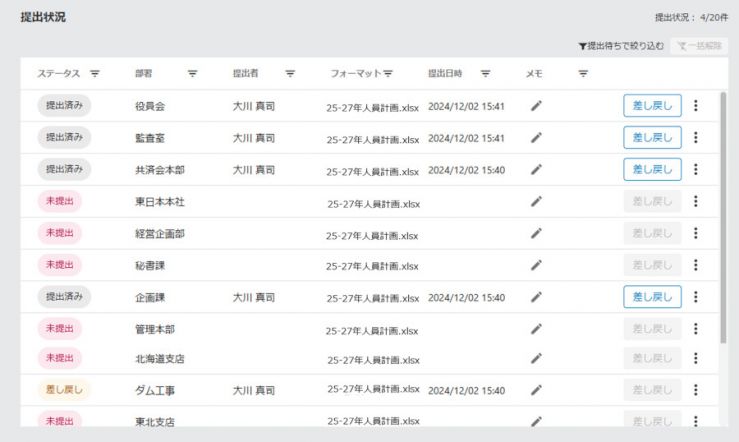

特長3. 提出進捗のリアルタイムなモニタリング

人事部は、要員計画提出状況の参照や、部門長が提出したフォーマットの出力、部門長への要員計画の差し戻しを行うことが可能です。

いつ、誰が、どの部門のフォーマットを提出したか、人事部が参照できます。提出ステータスや部門名で、検索やソートが可能です。こちらの機能を通して未提出部門を管理し、提出の督促に繋げられます。また、提出日時をもとに、最近再提出を行った部門がどこかチェックすることも可能です。

システムが提出状況の管理表を自動作成するので、人事部が提出進捗を都度、管理表に記載する手間を無くせます。

▼提出進捗確認画面

特長4. 全社から提出された要員計画データの効率的な集計

各部門から収集した要員計画データを取りまとめ、任意に集計することが可能です。

まず、各部門から収集した要員計画を集計するのにあたり、集計構造を定義できます。「COMPANY」の人事管理・給与計算製品にある任意の項目(所属・役職・資格等級・社員区分・雇用形態など)と、「COMPANY Talent Management」シリーズの要員計画機能で設定した任意の期間(月・四半期・半期・年度など)やプロジェクトを利用して、縦軸・横軸を設定できます。表計算ソフトのピボットテーブルのような簡単な操作によって、集計構造を設定することが可能です。

集計レイアウトでの設定にもとづいた集計結果をファイル出力できます。要員計画の集計値をもとに「COMPANY」の外部にて、単価を乗じて人件費予算の算出に繋げることや、過去実績値との差分を参照することで計画の妥当性チェックに繋げることを想定しています。

これにより各部門から収集した一票のファイルに取りまとめて集計し、データ加工する手間を軽減することが可能です。

▼集計ファイルのレイアウト設定画面と集計表の一例

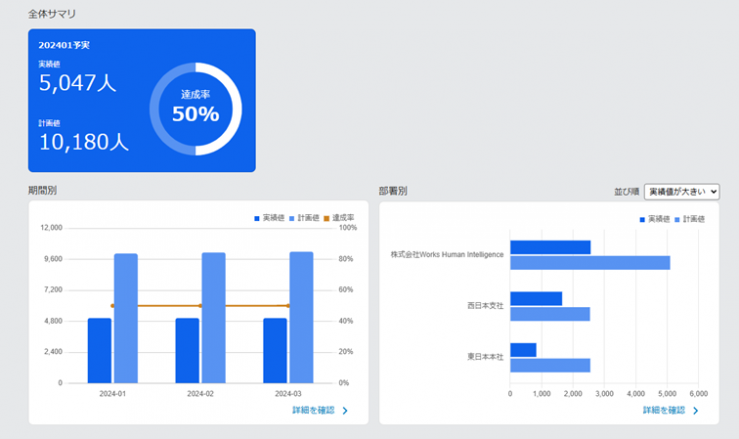

特長5. 予実差異のリアルタイムなモニタリング

要員計画の策定後、期中における予実差異を人事部や経営層が参照できます。以下のような項目を、表や棒・折れ線グラフの形式でわかりやすく参照することが可能です。

● 全社レベル・各部門レベルの要員計画達成率

● 全社レベル・各部門レベルの予実差異推移

● 予実差異が大きな部門の一覧

たとえば、人材リソース不足が起きている箇所と不足人数を特定することにより、リソース不足を補えるよう、所属異動や有期雇用者の採用に繋げられます。さらに、予実差異や達成率の推移から、リソース不足リスクの高まりをチェック可能です。また、リソース余剰の可能性について仮説を立てる際にも予実差異を活用できます。

こうしたモニタリングをもとに、当該部門・部署の長に人材リソースの融通を相談するといったアクションに、迅速に繋げられます。

以上、「COMPANY」の要員計画機能をご紹介しました。要員計画は企業経営にとって欠かせない重要な業務ですが、各部門とのやりとりやデータの集計など、大変で面倒な作業も多いでしょう。「COMPANY」は、各部門からのデータ収集から集計、モニタリングまでワンストップで管理できます。業務効率化や企業の人的資本マネジメントにお役立ていただけますと幸いです。

「COMPANY Talent Management」シリーズについてはこちら

もっと「COMPANY」について知りたいな、と思ってくださった方は公式Xのフォローもお願いします。

人事業務・働き方に関するトレンドや「COMPANY」の最新情報、事例・お役立ち情報公開のお知らせを投稿しています。

COMPANY【公式】X @COMPANY_jinji

https://x.com/COMPANY_jinji