厚生労働省が発表した人口動態統計によれば、2023年の合計特殊出生率は1.20となり、過去最低を更新しました。共働き世帯が増加する中で、働きながら子どもを育てられる環境の整備が急務です。このような状況で、2024年6月に育児・介護休業法が大幅に改正されました。

本記事では、育児・介護休業法の概要とポイント、施行スケジュールを説明します。続いて、2025年10月から施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」に注目し、改正内容と弊社が実施した調査結果(72法人対象)をもとに、大手法人の対応状況・対応策について解説します。

出典:)厚生労働省 「令和5年(2023) 人口動態統計(確定数)の概況」 結果の概要

1分サマリ

・育児・介護休業法の改正が2025年4月と10月に段階的に施行。

・法改正の目的は、労働者が育児・介護と仕事を両立できる支援制度のさらなる充実。

・法改正で追加された「柔軟な働き方を実現するための措置」は5つの措置から2つを選ぶ新たな施策で、企業によっては業務への影響も大きく、注目度も高い。

・「柔軟な働き方を実現するための措置」の2つ以上を77.8%の大手法人が実施済み。

・これから実施予定の措置で最も多かったのは養育両立支援休暇。

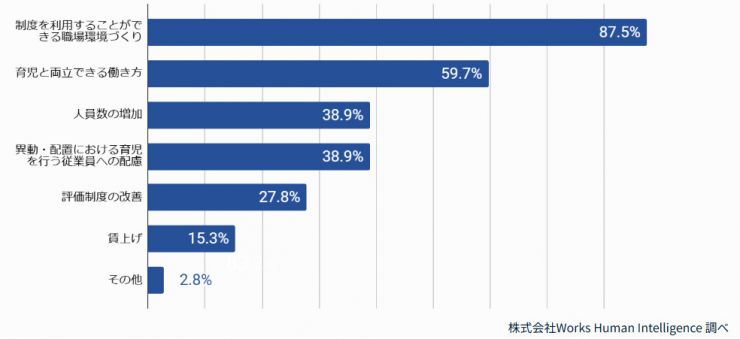

・育児を行う従業員の満足度向上に必要なこととして最も多かった回答は「制度を利用することができる職場環境づくり」。

・法改正への対応だけでなく、従業員間の不公平感に対処するため、育児を行わない従業員も含めた福利厚生施策の拡充も検討。

目次

育児・介護休業法改正の概要

背景と目的

令和5年版厚生労働白書によれば、2022年の雇用者の共働き世帯は1,262万世帯と、2012年の1,054万世帯に比べ、約20%増加しました(※)。

そのうえ団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となる、2025年問題にも今まさに直面しています。このような状況を受け、労働者が育児・介護と仕事を両立できる支援制度をさらに充実させるというのが、今回の法改正の目的です。

2024年の法改正以前にも、子の看護休暇、介護休暇や所定外労働時間の制限などの両立支援制度が、育児・介護休業法で定められていました。2024年の法改正では対象者の拡大などの見直しを行い、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」という施策が追加されています。

(出典)厚生労働省 「令和5年版 厚生労働白書」 図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/02-01-01-03.html

改正のポイントと施行スケジュール

男女ともに仕事と育児・介護が両立できる状態を目指して、2025年4月と10月、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。育児・介護を行う労働者が柔軟に働ける制度づくりに加えて、企業側からの制度周知や利用意向確認といった働きかけが強化されます。

育児・介護休業法改正のポイント

2025年に施行される育児・介護休業法改正のポイントは、以下3つに大別されます。

①既存制度の対象拡大や要件緩和(制度の利用機会拡大)

②労働者の状況や希望に応じた働き方の実現(働き方の選択肢拡大)

③企業と労働者のコミュニケーション強化(制度の周知・意向確認など)

下の図では改正内容の施行スケジュールと、それぞれが先述のポイント3つのどれに該当するかを分けて、まとめています。

※()内は改正後の対象となる子の年齢、学年や要介護者の介護レベル

施行スケジュール

| 施行時期 | 育児・介護 | 改正点 |

|---|---|---|

| 2025年4月 | 育児 | ①既存制度の対象拡大や要件緩和 ・所定外労働制限(残業免除)の対象拡大(~小学校就学) ・子の看護休暇見直し(~小学校3年生) ②労働者の状況や希望に応じた働き方の実現 ・育児のためのテレワーク努力義務化(~3歳) ・短時間勤務代替措置にテレワーク追加(~3歳) ③企業と労働者のコミュニケーション強化 ・育児休業取得状況の公表義務拡大 |

| 介護 | ①既存制度の対象拡大や要件緩和 ・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ②労働者の状況や希望に応じた働き方の実現 ・介護のためのテレワーク努力義務化(要介護状態) ③企業と労働者のコミュニケーション強化 ・介護離職防止のための雇用環境整備 ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認 ・介護離職防止のための情報提供 |

|

| 2025年10月 | 育児 | ②労働者の状況や希望に応じた働き方の実現 ・柔軟な働き方を実現するための措置(3歳~小学校就学) ③企業と労働者のコミュニケーション強化 ・柔軟な働き方を実現するための措置の周知と意向確認 ・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、配慮 |

(参考)厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

4月施行の内容については、法律で定められている通りに就業規則を変更するなど、一律の対応が求められます。

ただし、10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」については、業界や業種によって様々な働き方があることを考慮し、企業がどのような対応を行うか選択する自由が認められます。選択する措置によっては、業務への影響も大きいため、企業の関心も高いでしょう。

各企業は自社の業務への影響や従業員の声を考慮した上で、どのような措置を実施するか選択しなければなりません。選択にあたっては過半数労働組合などへの意見聴取も必須であり、対応に時間がかかることから、10月より施行が開始されます。

2025年10月施行|柔軟な働き方を実現するための措置~企業は何をすべきか~

柔軟な働き方を実現するための5つの選択措置

10月からは、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」として、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの措置うち2つ以上を選択して講ずる必要があります。労働者は事業主が選択した2つの措置から1つを利用できます。

| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 詳細 |

|---|---|

| 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制または始業、終業における時差出勤 |

| テレワーク等(10日以上/月) | ・PCを使用しない在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務を含む ・原則時間単位で取得可 |

| 保育施設の設置運営等 | 「等」にはベビーシッターの手配かつ費用補助がある(カフェテリアプランのメニューでも可) |

| 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年) | 養育両立支援休暇とは3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が就学予定の小学校の下見など、子の養育に資するものであればいかなる目的でも使用可能な休暇 |

| 短時間勤務制度 | 1日の所定労働時間をを原則6時間とする措置を含むもの |

(参考)厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

上記の措置のうち、事業主がどの措置を選んだか、従業員が実際にどの措置を選びたいかなどを適切な時期に、対象の従業員に対して個別に周知・意向確認することが必要です。以下では、周知・意向確認の時期や内容、方法についてまとめています。

| 周知時期 | 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |

| 確認内容 | ① 事業主が選択した柔軟な働き方を選択するための措置(2つ以上)の内容 ② 対象措置の申出先(例:人事部など) ③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |

| 方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか ※①はオンライン可、③④は従業員が希望した場合のみ |

(参考)厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

上記の対応は、10月以降、大手企業のみならず中小企業でも対応が必要になります。

どの措置を選択すればよいかわからない、と悩む経営者や労務担当者の方もいらっしゃると思います。WHIでは、法改正を目前にした大手法人がどのような措置を実施予定で、どのような課題があるのか、実態を調査しました。

次章では、実態調査の結果を紹介します。また、仕事と育児の両立や、子どもの有無に関係なく誰もが快適に働ける環境を実現するために、必要な要素についても考察します。

アンケート調査概要(72法人)|柔軟な働き方を実現するための措置に対する企業の実施状況

WHIは、統合人事システム「COMPANY」のユーザー72法人を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施状況や課題に関するアンケート調査を実施しました。これから具体的な取り組みを行うにあたり、ぜひご参照ください。

<調査概要>

1.調査名

育児・介護休業法改正 柔軟な働き方を実現するための措置に関する実態調査

2.実施期間

2025年1月27日~2月28日

3.調査機関

自社調べ

4.企業向けアンケートの対象

当社製品「COMPANY」ユーザーである国内大手 72法人

5.調査方法

インターネットを利用したアンケート調査

アンケート調査結果|他社の対応状況と対策

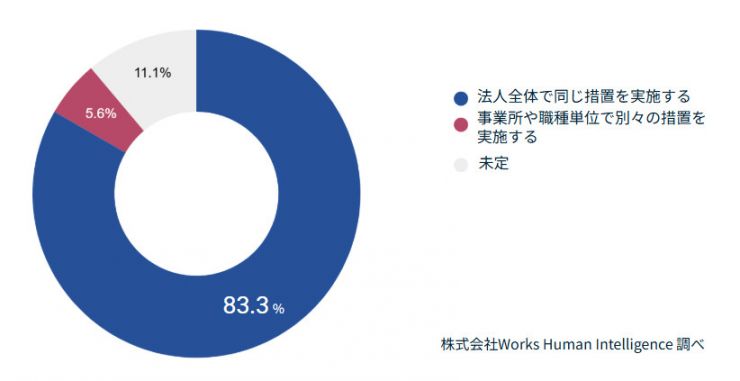

Q1. 「柔軟な働き方を実現するための措置」について、企業全体で同じ措置を実施するか、事業所や職種単位で別々の措置を実施するかを教えてください(予定を含む)。

「柔軟な働き方を実現するための措置」は、必ずしも企業全体で同じ措置を実施する必要がなく、事業所や職種で別々の措置を組み合わせても構いません。たとえば本社の従業員に対してはテレワークと短時間勤務制度、店舗の従業員に対しては養育両立支援休暇と短時間勤務制度といったように、別々の選択が可能です。

調査結果によれば、企業全体で同じ措置を実施する企業が8割を超えていました。企業全体で同じ措置を講じる場合、職種間で不公平感が生じないように、工場で働く工員や店舗で働く販売員など、職種にかかわらず利用できる措置を講じることがポイントです。

なお事業所や職種ごとに措置を講じると選択した法人では、以下のような分け方が見られました。

・オフィス勤務者と店舗勤務者

・定時勤務者とフレックス勤務者

・本社(支店)と工場

・事務系職種、店舗販売員、バス運転士

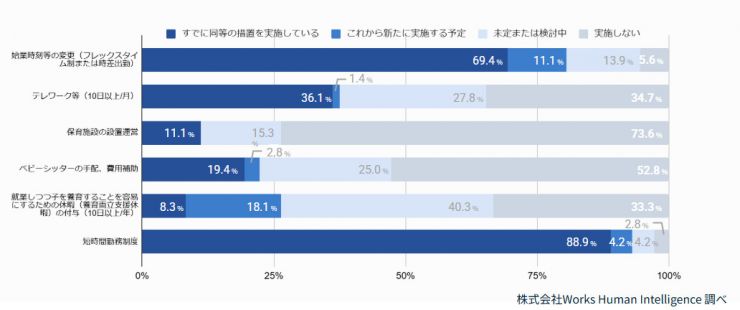

Q2. 「柔軟な働き方を実現するための措置」について、それぞれ今後の実施予定を教えてください。

※「保育施設の設置運営等」は「保育施設の設置運営」と「ベビーシッターの手配、費用補助」に分けています

「柔軟な働き方を実現するための措置」について、それぞれ現在の実施状況と今後の実施予定を質問しました。

その結果、「短時間勤務制度」をすでに実施している企業が88.9%、「始業時刻等の変更(フレックスタイム制または時差出勤)」をすでに実施している企業が69.4%で、この2つの措置の実施率が突出して高い結果となりました。

短時間勤務制度については、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対しては努力義務化されており、すでに実施している法人も多いと考えられます。

また、2つ以上の措置をすでに実施している法人は77.8%。つまり本調査の対象である大半の大手法人においては、「柔軟な働き方を実現するための措置」を新たに導入する必要がないということがわかりました。

いずれの措置においても、「これから新たに実施する予定」については、2割を下回る結果となりました。その中でも最も多かった内容は「就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」で、18.1%の企業が今後実施予定です。

養育両立支援休暇の付与を実施予定の企業13社のうち7社が、実施理由として業務への影響の少なさ、または金銭面の負担のなさを挙げています。休暇の付与は始業時刻等の変更、テレワーク、保育施設の設置運営等と比較して、業務への影響、金銭面の負担が少ないことから多く選ばれる傾向にあるようです。

養育両立支援休暇は2024年の育児・介護休業法改正により新たに作られた休暇です。子の看護等休暇、育児目的休暇と同じく無給でも構いませんが、目的や対象、付与日数の考え方はそれぞれ異なっていますので、その違いを認識しておきましょう。以下にそれぞれの違いをまとめています。

<子の看護等休暇、育児目的休暇、養育両立支援休暇の違い>

| 名称 | 目的 | 対象 | 付与日数 | 義務or努力義務 |

|---|---|---|---|---|

| 子の看護等休暇 | 以下4つに限定 ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖など ④入園(入学)式、卒園式 |

小学校3年生修了までの子を養育する労働者 | 子1人につき年5日、2人以上は年10日 | 義務 |

| 育児目的休暇 | ・育児に関する目的(目的の範囲内で事業主による用途の限定可) 例) 出産前の養育準備、保育園の遠足、運動会に同行する、参観日に参観するなど |

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 | 定めなし | 努力義務 |

| 養育両立支援休暇 | ・就業しつつ子を養育するのに資する目的(事業主による用途の限定不可) 例) 保育所へのお迎え、就学予定の小学校等の下見など |

3歳から小学校就学までの子を養育する労働者 | ・年10日以上 ・原則時間単位で取得可 |

事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」として選択した場合は義務 |

Q3. 今年施行される育児・介護休業法改正対応と合わせて、育児中以外の従業員も利用できる制度や施策を検討しましたか。

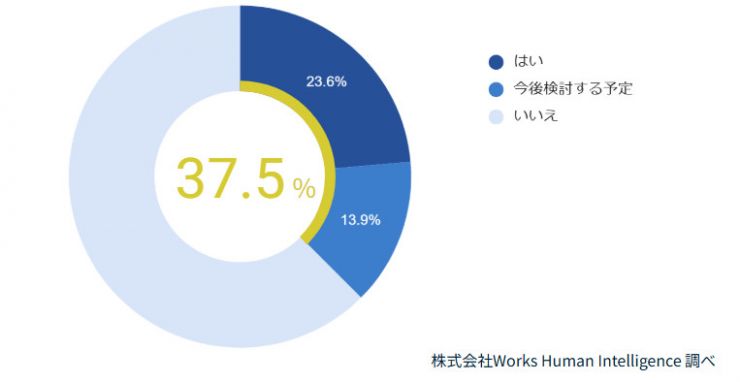

37.5%の大手法人が、法改正を機に育児中以外の従業員も利用できる制度や施策を検討した、または今後検討していくと回答しました。

Q2の結果では、2つ以上の措置をすでに実施している、すなわちすでに法律上の最低要件を満たしている法人が7割を超えていました。2つ以上の措置を実施していれば、新たに措置を実施する義務はありません。

しかし一部の企業では、「柔軟な働き方を実現するための措置」を実施するうえで、「子育て世代に手厚くすることで、従業員間で不公平感が生じないか懸念している。(製造業)」とのお声もあります。

育児をする従業員と、しない従業員間の公平感を考えると、今回の育児・介護休業法の改正と合わせて、育児をしない従業員も含めた福利厚生制度の拡充を検討してみてもよいかもしれません。全社的な福利厚生制度の拡充は、従業員間の不公平感解消だけでなく、採用競争力の向上や従業員の離職防止にも繋がると考えられます。

具体的な施策について、回答結果の一部を以下にご紹介します。

・孫の看護等休暇の創設

・有給付与がまだない入社者や障がい者が病気や通院などで利用できる休暇制度の創設

・不妊治療従業員の休職期間延長

・退職・休職・異動などに伴い欠員がでた場合、その業務をカバーした従業員評価を与える制度や手当(応援手当)

・育児介護以外の事由による時短勤務・日数限定勤務の検討

Q4. 貴社が「柔軟な働き方を実現するための措置」を実施するうえで課題に感じていることや懸念があれば教えてください。

「柔軟な働き方を実現するための措置」を実施するうえでの課題として、業務への影響、従業員間の公平性に関する懸念が挙げられていました。不公平感については、職種や事業所の違いによるものや、育児の有無によるものが見受けられ、回答の34.7%を占めていました。

以下に回答結果の一部を抜粋します。

<工数の多さや管理の煩雑さ>

・どの選択肢を取得するかの意向確認や管理の煩雑さ(製造業)

・該当する従業員の数が多い中、抜け漏れないようにどうやって説明するのか、工数的に賄えるのか不安(製造業)

<業務への影響>

・子の看護等休暇の範囲を広げ、取得事由が柔軟になったことで、同時に休暇取得 されることになると、業務に支障がでてしまう(医療業)

・職場全体の労働時間が減ってしまいさらに人員不足にならないか心配(教育業)

・養育両立支援休暇を一度にまとめて従業員がとった場合、業務に支障が出てしまう(教育業)

<所属する部門やはたらく場所の違う従業員間の公平性>

・テレワークの場合、措置を職種で分けて実施することになるので従業員間で不公平感が生まれてしまう(サービス業)

・全職種に対して実施しているが、製造現場の従業員への適応は現実的に難しい(交替勤務や人員不足)(製造業)

・業務上、現場のテレワークは不可、本社部門のテレワークは可となっているため

不公平感がある(福祉業)

<子どものいる従業員といない従業員間の公平性>

・どこの部署も人手不足のため、「休まれると困る、業務に支障がでる」という声もあがると思う。その声に対してどうフォローするのか対策しないと育児中以外の方から反発の声があがり、結果逆に育児中の方が働きづらくなるのではないかと思う(福祉業)

・子育て世代に手厚くなる一方、独身者や様々な事情で子どもを持たない、持てない従業員との格差が広がるように感じている(製造業)

Q5. 貴社が「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施を円滑にするために考えている工夫や取り組みがあれば教えてください。

「柔軟な働き方を実現するための措置」を円滑に実施するために考えている工夫や取り組みについては、主に従業員への周知、説明の工夫や業務への影響を最小限に抑えるための工夫が見られました。短時間勤務制度や休暇取得のような労働時間が減少する措置を選択した場合、これまでと同等の業務の量、質を確保するために業務の効率化も同時に進める必要があります。

養育両立支援休暇については、年10日以上取得することができれば、たとえば月に1回までと事業主側で決めても構いません。利用ルールを定めることにより、業務への影響を抑えることができますが、従業員の意向にも配慮するようにしましょう。

<説明会、研修の実施>

・アンコンシャスバイアスに関する教育・研修の実施など

・管理職向けに本制度に関する説明会を実施する予定

<業務への影響に対する対策>

・始業時刻の変更に対応するために朝礼などの廃止を考えている

・祝日での会議を極力無くす

・養育両立支援休暇は月1日までの使用にする予定

<その他>

・施策2つから1つを従業員に選択させるのではなく、2つ施策を用意したら、両方どちらでも使えるように運用する予定

・全職員向けに提供するガイドを刷新のうえ周知する。また、重点的に制度説明する範囲の拡大を検討する

Q6. 貴社が子育て中の従業員の満足度を向上させるために必要だと考えるものを教えてください。

本設問では、今回の法改正の内容に限らず、子育て中の従業員の満足度を向上させるために何が必要かを質問しました。結果、「制度を利用することができる職場環境づくり」が87.5%と最多でした。

まずは新しく制度を導入し、業務フローを整えることが必要ですが、それだけではなく、実際に制度が利用しやすいような取り組みが同時に必要と考えられます。

調査監修者による考察~企業が対応するうえでのポイント~

今回の育児・介護休業法改正では、企業に求められることが多くあります。就業規則の変更、従業員への説明資料の作成、労働組合などからの意見聴取といった事務的な業務に追われる企業も多くなるでしょう。まずは法改正に間に合うように準備を進めることが必要です。

そのうえで、制度を作るだけではなく、従業員が利用しやすいような環境づくりも意識する必要があります。制度を作っても利用できずに、子育て従業員が仕事をやめざるを得ないという状況になることは避けたいところです。

今回の措置の利用にあたっては、同じ職場の従業員の理解も重要です。措置の利用によって、業務調整を行う場合は育児を行わない従業員への負担が増えることもあります。こうした負担増によって、育児を行わない従業員が不公平に感じないようにケアする必要もあります。方法として考えられるのは、応援手当として業務を代替した従業員へのインセンティブを与えることや評価を上げることです。

育児や介護との両立支援制度がどれだけ充実しているかは、既存の従業員の離職防止になるだけでなく、求職者が会社を選ぶ際の一要素として、採用競争力の向上にも繋がります。

特に今回の法改正については、77.8%の大手法人ですでに2つ以上の措置を実施済みでした。このような法人においては、育児を行わない従業員も含めた福利厚生制度の拡充を考えても良いでしょう。たとえば子に限らない家族に対しても広く使える休暇などが考えられます。

自社の業務特性や従業員の声を踏まえながら、育児・介護を行う従業員の望まぬ退職をなくすこと、そして育児・介護を行わない従業員もモチベーション高く、業務に取り組めるような仕組みを整えることが企業にとって重要です。