最低賃金や物価が上がり続ける中で、働き控えや人手不足などの原因となっている「年収の壁」問題。

「年収の壁」とは、収入に対する税金や社会保険料の負担がかからない年収のラインで、パートやアルバイトで働く人にとって、働き方を左右する重要な目安です。

2025年3月の税制改正では、基礎控除額の引き上げや特定親族制度の創設などがあり、所得税の「年収の壁」が103万円から160万円に引き上げられました。この改正により、多くの人の税負担が軽減されることで、様々な社会課題の解消が望まれます。

その一方、従業員は労働時間の見直しが必要であったり、企業は年末調整業務が複雑化したりと、気を付けなければならないことも。

本記事では、そもそも「年収の壁」とは何か、所得税制改正によって何が変わったのか、そして従業員と企業がそれぞれ注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。

目次

「年収の壁」とは|110万、123万、160万・・・何の数字?

「年収の壁」とは、収入に対する税金や社会保険料の負担がかからない年収のラインです。「年収の壁」は、税制上の壁と社会保険上の壁に大別され、年収がそれぞれの壁で基準とする金額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生します。

手取り収入の減少を避けるため、労働時間を調整して年収が一定の額を超えないように意識されることから、「年収の壁」と呼ばれています。

▼2025年9月最新 様々な「年収の壁」

| 年収 | 106万円 超 |

110万円 超 |

123万円 超 |

130万円 超 |

150万円 超 |

160万円 超 |

188万円 超 |

201万円 超 |

|

| 税 | 所得税 | 負担なし | 負担あり | ||||||

| 住民税 | 負担 なし※ |

負担あり | |||||||

| 配偶者 控除 |

対象 | 対象外 | |||||||

| 配偶者 特別控除 |

対象外 | 対象 | 対象(段階的) | 対象外 | |||||

| 特定親族 特別控除 |

対象外 | 対象 | 対象(段階的) | 対象外 | |||||

| 社会 保険 |

社会 保険料 |

要件を満たす場合負担あり | 負担あり | ||||||

※厳密には自治体によるが、おおむね110万円が「住民税の壁」になる

税金にかかわる「年収の壁」

税制上の「年収の壁」には、所得税と住民税にかかわるものがあります。

2025年の税制改正で所得税の壁は103万円から160万円に、住民税の壁は100万円から110万円(※)となりました。所得税ではこの他に、扶養家族がいる場合の所得控除についても改正され、税負担が軽減されるようになりました。

本記事では、所得税上の「年収の壁」について第3章以降でくわしく説明します。

また、この法改正により新たに追加された「特定親族特別控除」についても解説します。

※住民税の「110万円の壁」は2025年内の所得に関するものです。住民税は翌年度に課税されるため、2026年6月の徴収税額から反映されます。

参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

社会保険にかかわる「年収の壁」

社会保険上の「年収の壁」には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があり、それぞれ適用される条件が異なります。

社会保険の「106万円の壁」|要件を満たすと社会保険料の負担が発生

年収が106万円を超えると、勤務先の企業規模や労働時間、雇用期間などの要件を満たした場合、社会保険への加入が必要です。これにより、社会保険料の負担が発生します。ただし、この「106万円の壁」は今後廃止される予定です(※)。

※今後の政府方針として、社会保険加入対象の拡大や「106万円の壁」から「週20時間の壁」への変更が予定されています。

出典:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

社会保険の「130万円の壁」|すべての人に社会保険料の負担が発生

年収が130万円を超えると、勤務先の要件にかかわらず、社会保険への加入義務が生じます。これにより、社会保険料の負担が発生します。ただし、12月31日時点で19歳以上23歳未満で扶養に入っている人の場合は、扶養認定日が2025年10月1日以降であれば150万円で考えます。

参考:厚生労働省「他分野の取り組み『年収の壁』への対応」

参考:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

従来の制度がもたらす3つの問題とは

以前から「年収の壁」は、パート・アルバイト従業員の働き控えを引き起こし、人手不足を助長するとして、社会的に問題視されてきました。さらに、近年のインフレや賃上げの伸展によって、新たな問題も起こりつつあります。

問題1. 働き控えによる労働制限と人手不足

深刻な人手不足に直面する多くの企業にとって、働きたい意欲があるにもかかわらず、年収の壁を理由に労働時間をセーブする人が増えることは、労働力確保の大きな妨げとなります。

とくに小売業・飲食業・美容室業界では、近年の人手不足による賃上げの結果以前よりも短い労働時間で壁に到達しやすくなったことで、この問題はより顕著になっています。

問題2. 税金の控除額と現在の生活コストの乖離

日本の税制度には、所得税の計算時に適用される給与所得控除や基礎控除があります。これらは、仕事に必要な経費を考慮することで、憲法第25条の生存権に基づく「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するためのものです。

しかし、近年のガソリン、食料品、日用品などの物価上昇により、これらの控除額が実際の生活コストに合わなくなってきています。生活費が上がっているのに、控除額が変わらないため、実質的な税負担が重くなっているのが現状です。

問題3. インフレの影響が考慮されていない税制度

日本の所得税は累進課税制度を採用しており、収入が増えるほど税率も段階的に上がります。このため、賃上げで収入が増えても、より高い税率の区分に移ることで、「昇給したのに手取りが増えない」、または「賃金の上昇以上に税負担が重くなる(ブラケットクリープ)」という状況が起こりやすいです。

アメリカではインフレに合わせて累進課税の基準額を調整していますが、日本の税制度はこれまでインフレの影響を十分に考慮してきませんでした。生活コストの上昇に合わせた給与所得控除や基礎控除額の見直しが必要です。

「年収の壁」引き上げはいつからどうなる?改正の内容と時期

令和7年度(2025年度)年末調整から、「年収の壁」問題への取り組みとして、「給与所得控除と基礎控除の拡大」「特定親族特定控除の創設」が実施されます。

これは2025年3月31日に可決された、令和7年度予算における「所得税法等の一部を改正する法律」に基づくもので、所得税にかかわる「年収の壁」への対応策です。

これにより、所得税の「年収の壁」は、従来の103万円から最大160万円に引き上げられます。

給与所得控除と基礎控除の拡大|所得税の「年収の壁」は106万円に

令和7年度(2025年度)年末調整から、所得税の算出における給与所得控除と基礎控除が拡大されます。

給与所得控除と基礎控除とは?

給与所得控除と基礎控除は、所得税を計算する際に課税対象となる所得から差し引かれるもので、税金の負担を軽減する制度です。

・給与所得控除

給与所得控除は、会社員やパート、アルバイトなど、給与所得を得ている人に適用される控除。個人事業主が経費を差し引くのと同様に、給与所得者も仕事上かかる経費を概算で差し引くという考え方に基づく。

・基礎控除

基礎控除は、ほぼすべての納税者に適用される基本的な控除。憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な経費を考慮したもの。納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まり、所得が一定額を超えると控除額は段階的に減少する。

令和6年度(2024年度)の年末調整までは、給与所得控除の最低保障額が55万円、基礎控除の最大額が48万円だったため、合計の103万円を「年収の壁」としていました。ここからは、160万円への引き上げに伴う、給与所得控除と基礎控除それぞれの変更内容を説明します。

給与所得控除

給与所得控除は給与や賞与の収入額に応じて決まります。令和7年度(2025年度)年末調整から、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、概算表は以下のように変わります。

▼改正前(令和6年度までの年末調整)

| 収入額 | 給与所得控除額 |

|---|---|

| 165万2千円以下 | 55万円 |

| 165万2千円超 180万円以下 | 収入×40%-10万円 |

| 180万円超 360万円以下 | 収入×30%+8万円 |

| 360万円超 660万円以下 | 収入×20%+44万円 |

| 660万円超 850万円以下 | 収入×10%+110万円 |

| 850万円超 | 195万円 |

▼改正後(令和7年度からの年末調整)

| 収入額 | 給与所得控除額 |

|---|---|

| 190万円以下 | 65万円 |

| 190万円超 360万円以下 | 収入×30%+8万円 |

| 360万円超 660万円以下 | 収入×20%+44万円 |

| 660万円超 850万円以下 | 収入×10%+110万円 |

| 850万円超 | 195万円 |

基礎控除

基礎控除額は合計所得金額(※)に応じて決まり、これが一定額を超えると控除額は段階的に減少します。令和7年度(2025年度)年末調整から、合計所得金額2,350万円以下の場合に基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられ、低所得者と中所得者については控除額がさらに上乗せされます(一部令和7年度と令和8年度のみの特別措置)。

(※)合計所得金額:収入額から必要経費や各種控除を差し引いたあとの金額。収入が給与・賞与のみなら「合計所得金額=収入額ー給与所得控除」とみなせます。

▼改正前(令和6年度までの年末調整)

| 合計所得金額 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 48万円 |

| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |

| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

▼改正後 2年間の特別措置(令和7年度・令和8年度の年末調整)

| 合計所得金額 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 132万円以下 | 95万円(58万円+37万円) |

| 132万円超 336万円以下 | 88万円(58万円+30万円) |

| 336万円超 489万円以下 | 68万円(58万円+10万円) |

| 489万円超 665万円以下 | 63万円(58万円+5万円) |

| 665万円超 2,350万円以下 | 58万円 |

| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |

| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |

| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

※青字部分は令和7年度・令和8年度のみの特別措置

▼改正後(令和9年度からの年末調整)

| 合計所得金額 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 132万円以下 | 95万円(58万円+37万円) |

| 132万円超 2,350万円以下 | 58万円 |

| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |

| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |

| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

特定親族特別控除の創設

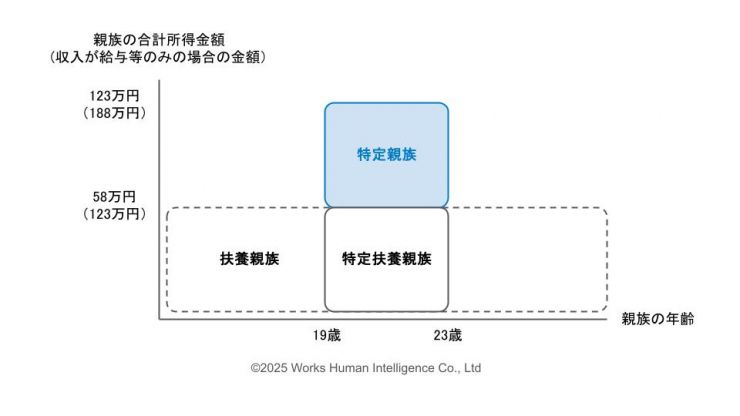

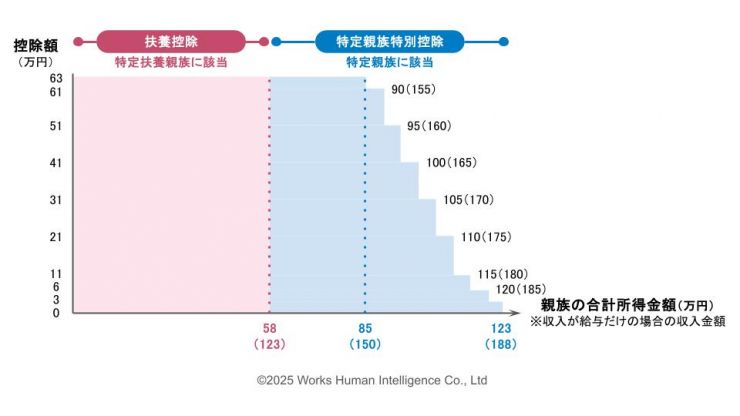

「103万円の壁」引き上げに付随して、新たに特定親族特別控除が創設されます。下図の通り、これまでの特定扶養親族に加えて「特定親族」が設けられ、控除の範囲が広がります。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」内パンフレット『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)』を元にWHI作成

特定親族特別控除とは?

特定親族特別控除は、所得税における扶養控除の一種で、「特定扶養親族」に該当する19歳以上23歳未満の扶養家族がいる場合に適用されます。子どもの教育費負担を抱える世帯の税負担を軽減し、家計を支援することが目的です。

特定親族特別控除の創設によって、扶養家族の合計所得金額が一定の範囲内であれば、その金額に応じて段階的に控除が適用されます。

▼特定親族特別控除額(令和7年度からの年末調整)

| 特定扶養親族の合計所得金額(所得が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |

|---|---|

| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 63万円 |

| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 61万円 |

| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 51万円 |

| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |

| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |

| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |

| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |

| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |

| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」内パンフレット『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)』を元にWHI作成

従業員が気を付けること|所得税以外の「年収の壁」にも注意

税制改正によって所得税の非課税ラインが大きく上がったことで、収入を増やすために労働時間を調整する方も多いでしょう。働き方を見直す前に、新しい「年収の壁」が手取り年収にどう影響するのか、正しく理解しておく必要があります。

本章では、「年収の壁」引き上げについて、従業員が気を付けることを説明します。

160万円を超えるとどうなる?

先述の通り、160万円は収入のうち所得税の負担が発生しないラインです。この「年収の壁」を超えた場合、所得税を負担する必要があります。手取り収入が一時的に減少する「逆転現象」に注意しましょう。

160万円を超えなければ安心?

第1章で解説した通り、所得税以外にも様々な「年収の壁」があることを理解しておかなければなりません。

所得税の壁が160万円に引き上げられても、たとえば年収が110万円(厳密には自治体による)を超えると住民税の、130万円を超えると社会保険の「年収の壁」に到達し、負担が発生することになります。

様々な年収の壁を意識しつつ、自身の家計や将来設計に合わせて、最適な収入ゾーンを検討する必要があります。

企業が気を付けること|従業員に税制改正の徹底周知を

税制改正による「年収の壁」の引き上げは、従業員だけでなく企業の人事・労務業務にも大きな影響を与えます。特に年末調整業務は例年よりも複雑化すると予想されるため、制度の正しい理解と従業員への徹底周知を行いましょう。

計算方法の確認

国税庁から公表される資料や例年の「年末調整のしかた」を確認し、年末調整や源泉徴収の計算方法を把握する必要があります。

特に新しく設けられる特定親族特別控除については、対象になりうる従業員のリストアップや計算方法の確認をしておきましょう。

国税庁からの公開資料

・「令和7年分 年末調整のしかた」

従業員への法改正内容の周知

年末調整や源泉徴収に関する法改正があったことやその概要について、従業員に周知しましょう。具体的には、以下の方法を通じて従業員からの問い合わせが増えることを防ぎ、スムーズな移行を促せます。

・社内ポータルサイトでの情報掲載

・社内説明会の開催

・簡潔なパンフレットの作成、配布

年末調整の申告方法の把握

特定親族特別控除の対象になりうる、19歳以上23歳未満の子を扶養している従業員は、子の年間「所得」を詳細に把握する必要があります。

特に紙で申告する場合は、従業員の記載した金額が正しく「所得」になっているか、間違って「収入」を記載していないかを確認しましょう。

統合人事システム「COMPANY」のように、収入を入力することで、扶養状況や年齢などに応じて所得を計算してくれるツールを利用すると便利です。

年末調整業務における注意点|令和7年(2025年)12月

控除申告書の確認

年末調整業務において注意が必要なポイントのひとつは、控除申告書の再確認です。

今回の法改正により扶養控除の基準が変更されたため、扶養者数に変更が生じる従業員は、すでに提出済みであっても改めて申告書を提出してもらう必要があります。また、特定扶養控除の対象となる従業員からは、新たに申告を受け付けることになります。

国税庁から、令和7年分の様式が公開済みです。記入方法の例を複数パターン用意しておくと、スムーズな手続きに繋がるでしょう。

国税庁からの公開資料

・【要綱】給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告

・【様式】令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

・【記入例】令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書

法改正内容に基づいた年末調整額の計算

年末調整額の計算においては、以下の点に注意が必要です。

給与所得控除の計算

給与所得控除額は、給与収入に応じて細かく変動します。65万円はあくまで最低保証額であり、一律に適用されるものではありません。「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を参照し、正確な給与所得控除後の金額を決定してください。

国税庁からの公開資料

・国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」内 令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表

基礎控除額の計算

給与所得控除後の計算後、基礎控除などの各種控除を行います。各従業員の基礎控除額について、計算結果をよくチェックしましょう。

基礎控除額は、合計所得金額に応じて段階的に変わります。従業員の所得が新しい基準のどこに位置するかを確認し、適用される控除額を正確に計算しましょう。

なお、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」における「給与所得控除後の給与の金額」を合計所得金額とみなすと、基礎控除額の基準となる「収入金額」は厳密には以下の通りです。きりのよい数値ではないことに留意しておきましょう。

| 給与・賞与のみによる収入 | 基礎控除額(令和7年・令和8年) | 基礎控除額(令和9年以降) |

|---|---|---|

| 200万4千円未満 | 58万円+37万円=95万円 | 58万円+37万円=95万円 |

| 200万4千円以上 475万2千円未満 |

58万円+30万円=88万円 | 58万円 |

| 475万2千円以上 665万5,557円未満 |

58万円+10万円=68万円 | 58万円 |

| 665万5,557円以上 2,350万円未満 |

58万円+5万円=63万円 | 58万円 |

扶養控除のボーダーライン

基礎控除の引き上げに伴い、扶養親族の所得のボーダーラインも変更されています。扶養親族を持つ従業員の計算結果を慎重に確認しましょう。特に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除が正しく適用されているか、入念にチェックする必要があります。

是正年調業務における注意点|令和8年(2026年)1月

今回の年収の壁引き上げにより、企業は年末調整で特定扶養親族を新たに意識しなければなりません。特に、スポットワークや短期間のアルバイトにより、扶養している子どもの年収が変動した場合、控除額が変わったり扶養の要件から外れたりする可能性があります。

これにより、年末調整後に再度、扶養控除の計算を見直す必要が生じ、従業員に追加の手続きを依頼しなければならないケースが想定されます。

まとめ

2025年度の税制改正により、所得税の「年収の壁」は103万円から160万円に引き上げられました。

これは、より多くの人が税負担を気にすることなく働けるようにするための措置です。今回の改正によって、働き控えによる人手不足の解消や、インフレによる実質的な税負担の増加といった、従来の制度が抱えていた問題を解決することが期待されています。

しかし、注意すべき点として、所得税の壁が上がっても、社会保険の壁(106万円・130万円)やその他の「年収の壁」は依然として存在します。従業員は、これらの複数の「壁」を総合的に理解し、自身の働き方や家計を計画的に見直しましょう。

企業側も、年末調整業務が複雑化するため、最新の法令に基づいた正確な計算と、従業員への丁寧な情報提供が不可欠です。本記事で解説したポイントを参考に、従業員と企業双方にとって最適な対応を進めていきましょう。