2025年4月にはJR西日本、JR九州をはじめ、多数の交通会社で運賃改定が実施される予定です。従業員が通勤に利用する定期券や切符・IC運賃が変更になるため、人事部では新たな料金を調査し、調査した金額を元に通勤手当を支給しなければなりません。

本コラムでは、運賃改定が発生した際の運賃改定業務について、基本的な進め方やスケジュール等を解説します。

1分サマリ

・通勤手当制度には、定期代などを「前払い」するパターンと、切符・IC運賃を「後払い」するパターンがある

・定期代の前払いを考慮して、運賃改定業務はスピーディーに実施する必要がある

・通勤手当に関するデータ管理方法をよく確認し、作業手順を確立するのがおすすめ

・場合によっては、定期代の前払いが一部間に合わない可能性もあるため、差額支給を視野に入れる

目次

人事業務における運賃改定とは

一般的に『運賃改定』は、「鉄道やバスを運営する交通会社が公共交通機関の定期運賃・乗車運賃を改定すること」です。

人事業務の用語にも『運賃改定』があり、こちらは「従業員に支給する通勤手当において、根拠となる公共交通機関(※)の料金を調査し、改定後の定期代や往復運賃に応じた金額を支給できるようにすること」を指します。

本コラムでは後述の文章の読みやすさを考慮して、一般用語の『運賃改定』と意味を分けるため、人事用語の方を『運賃改定業務』と記載します。

(※)運賃改定業務には「ガソリン価格の変動や自動車等の燃費性能の向上に応じて、交通用具に関する通勤手当規定の金額を変更すること」を含む場合もありますが、本コラムでは公共交通機関の場合に限って記載します。

運賃改定業務の考え方

運賃改定業務は、制度や運用によって進め方が様々であり、非常に複雑です。本コラムでは、その中でもシンプルな例をあげ、わかりやすく解説します。

通勤手当の前払いと後払い

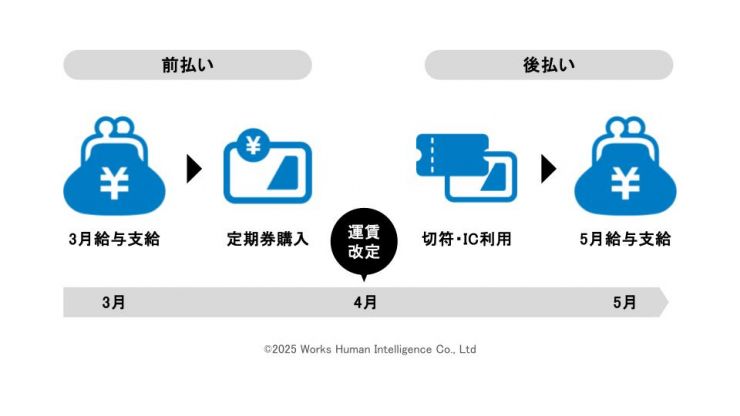

運賃改定業務に大きく影響するのが通勤手当制度の「前払い」と「後払い」です。

通勤手当は通勤にかかる費用の補助を目的とした福利厚生であるため、定期代については翌月に利用する分を給与で支給する「前払い(※)」が一般的です。

パート・アルバイト等の従業員に対して、出社実態に応じて通勤手当を支給する場合は、改定後の乗車料金を「後払い」することが多いでしょう。

(※)「先払い」ともいいます

前払いと後払いを考慮した運賃改定業務のタイミング

たとえば、ある路線で4月1日から運賃改定が実施されるとします。

4月1日利用開始の定期券を購入する従業員に対しては、3月支給給与で改定後の定期代相当額を前払いします。

また、切符代やIC運賃に出社日数を乗じて支給する従業員に対しては、5月給与で改定後の切符代やIC運賃に応じた1か月分の実費を後払いします。

運賃改定業務のスケジュール例

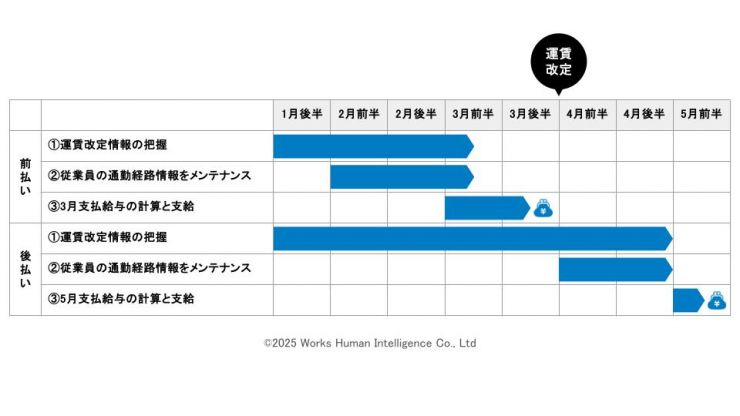

上記の例と同様に4月1日に運賃改定が発生し、一律で運賃改定後の料金を適用する場合、どのようなスケジュールで運賃改定業務を行うべきでしょうか。

パターン1「前払い」

「前払い」のパターンでは、4月1日以降に利用開始する定期代を、3月支給給与で前払いしています。そのため、3月支給給与の計算事務よりも前に運賃改定後の定期代を把握しておく必要があります。

従業員が利用する通勤経路に関して、改定後の料金をすべて把握するのは困難ですが、目安として2月末までにはその大部分を把握しているとよいでしょう。

パターン2「後払い」

出勤実態に応じた往復運賃代を支給する「後払い」のパターンでは、5月支給給与の計算事務よりも前のおおよそ4月末までに、改定後の料金を把握しておくようにしましょう。

業務スケジュールの組み方

スケジュールを考えるうえで、運賃改定業務を次の3段階に分けるのが有効です。

①運賃改定の日付と改定後の定期代・運賃を調べる

②従業員が利用している通勤経路に運賃改定があるか調べ、既存の通勤手当情報をメンテナンスする(※)

③前払いで定期代を支給もしくは後払いで出社実態に応じた実費を支給する

3段階に分けた運賃改定業務を、例に合わせて図にしたものが以下です。

(※)従業員数が少ない場合や、従業員が居住する範囲が限られている場合は、①と②を逆にして従業員が利用している通勤経路の改定情報だけ調べるのがよい。

3STEP|運賃改定業務の進め方

上記で3つの段階に分けた運賃改定業務について、対応方法の詳細を記載します。

STEP① 運賃改定の日付と改定後の定期代・運賃を調べる

交通会社による運賃改定は、全国で常に行われる可能性があるため、ニュースや経路検索ソフト会社のホームページを定期的に確認するのが理想です。

しかし、他の業務もある中で運賃改定の情報を頻繁に入手しにいくのは現実的ではありません。4月と10月の運賃改定を目安として、その前の2月と8月に情報収集するのがおすすめです。

また、従業員から運賃改定後の定期代・運賃を収集する方法もあります。この方法は次章で詳しく紹介します。

STEP② 従業員が利用している通勤経路に運賃改定があるか調べ、既存の通勤手当情報をメンテナンスする

従業員の通勤経路を把握しておく

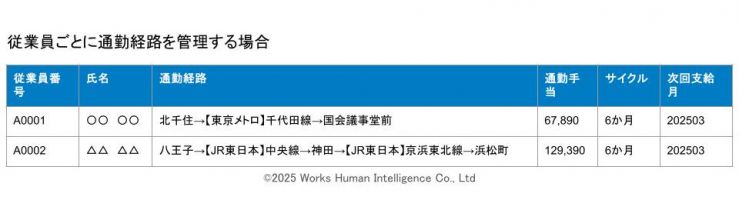

従業員が利用している路線や、その路線の運営会社を把握していると、いざ運賃改定が発生した際に運賃改定業務の必要があるかを判断しやすいです。

従業員数が多い場合や、各地に支社・支店がある場合で路線や交通会社を覚えきれないのであれば、従業員と通勤手当情報の管理方法を工夫して対応します。

たとえば従業員の通勤経路データに「交通会社名」と「路線名」を含めて記載しておく、あるいは「従業員番号」「交通会社名・路線名」「通勤経路」を別々のデータとして持ちながら、各データが結び付けられているデータ構造にするのがおすすめです。運賃改定業務の際に、手動で検索する場合もプログラムで実行する場合も対応しやすいです。

従業員ごとに通勤経路を管理する場合は「交通会社名」「路線名」から検索しやすい形にしておく。ただし、この方式は乗車駅から降車駅までまったく同じ通勤経路を利用している従業員が多数いる場合、書き換えが大変で、誤記入や書き換え漏れするリスクも高い。

別々のデータを組み合わせて管理する場合は、「交通会社名」を起点に路線名や駅名を管理することで、整合性をもって該当のデータを検索できる。プログラムで大規模な運賃改定業務を実施するのに向いており、同じ通勤経路を利用する従業員が多数いても対応しやすい。ただし、システム開発や運用の負荷はかかる。

改定後運賃を把握し、データをメンテナンスする

従業員の通勤手当を管理している表計算ソフト、またはシステム上のデータをメンテナンスします。表計算ソフトや経理システムにあるデータを更新する場合は、以下の2点に気を付けましょう。

・通勤手当を支給する給与計算ソフトへの連携作業を忘れないこと

・連携タイミングに注意すること

特に定期代や運賃を上書きする運用方法の場合は、改定後の金額を調べられた路線から早めにデータを上書きすることで、運賃改定後の金額を誤って支給してしまうリスクに注意しなければなりません。

たとえば4月1日に運賃改定がある場合、前払いのパターンでは2月支給給与で誤って改定後運賃の1か月定期代を支給することがあります。後払いのパターンでも、3月分の通勤手当を4月1日改定後の金額で支給する可能性があります。

自組織の通勤手当データの管理方法を今一度確認し、作業手順を明確にしておきましょう。

STEP③ 前払いで定期代を支給もしくは後払いで出社実態に応じた実費を支給する

運賃改定後の通勤手当を支給します。支給額を計算する際は、金額の確認が重要です。表計算ソフトや経理システムから給与計算システムに連携している場合は、支給額を比較して確認します。

また、複数システムを連携している場合も給与計算ソフト単独で運賃改定業務を行っている場合も、簡易チェックとして前回支給した通勤手当との比較は行いましょう(3か月定期代や6か月定期代を支給する規則なら6か月前の支給額との比較が有効)。

改定後運賃を把握する方法4つ

ここからは、前章「3STEP|運賃改定業務の進め方」のうち、「①運賃改定の日付と改定後の定期代・運賃を調べる」について、4つの方法を紹介します。実際の運賃改定業務では、これらから複数を組み合わせて行うことになります。

1.経路検索ソフトを利用する

全国的な路線データと運賃データを持つ経路検索ソフトを利用する方法です。従業員が利用する通勤経路を一つひとつ自動で検索し、改定前後の料金を把握できます。

また弊社製品「COMPANY」では経路検索ソフトと連携し、運賃改定日と改定前後の定期代・運賃を管理することが可能です。

2.担当者が交通会社に問い合わせる

経路検索ソフトは全国すべての公共交通機関について定期代・運賃情報を持っているわけではありません。また経路検索ソフト開発会社の情報収集とソフトへの反映が、給与計算をする時期に間に合わないこともあります。

その場合は、従業員が現在利用している通勤経路の情報を参照し、人事総務担当者が直接交通会社に改定運賃を問い合わせましょう。たとえば「○○停留所から△△駅前までの3か月定期代を教えてください」のように問い合わせて、改定後の料金を把握します。

3.従業員に改定後の金額で通勤手当申請をしてもらう

従業員自ら運賃改定後の金額を調べ、通勤手当申請をしてもらいます。申請時に、交通会社のホームページに公開されている改定後の定期代・運賃の表や、経路検索ソフト開発会社のホームページで検索した結果を添付させるとより確実です。

パソコンやスマートフォンから通勤手当申請ができるシステムを利用する場合は、経路検索ソフトと連携可能な申請システムを採用し、運賃改定後の金額を従業員に検索してもらう方法もあります。

4.従業員に定期代のコピーを提出してもらう(券面確認)

運賃改定後の料金で購入した定期券を従業員に見せてもらうことで、料金を把握します。

こちらの方法では従業員が実際に定期券を購入した後で改定運賃を把握するため、これまで説明してきた「前払い」の例とは異なることに注意してください。この方法を取る場合は、いちど改定前の金額で定期代を支給し、翌月以降に改定前後の差額を支給することになります。

運賃改定業務で気を付けるべきポイント2点

前章までで説明した運賃改定業務の実施方法やスケジュールは、あくまでシンプルな例です。現実には下記のような事象が発生し、運賃改定業務がスムーズに進まないこともあります。

本章では、運賃改定業務が複雑になりやすい例を2つ紹介します。どのようなことが起こり得るのかを把握し、注意しながら業務を行いましょう。

1. 一部の運賃改定情報が業務に間に合わないことがある

上述のとおり、改定後運賃を把握する手段は様々あるものの、改定後の運賃や定期代が、前払い支給の給与計算業務前に把握しきれない可能性があります。

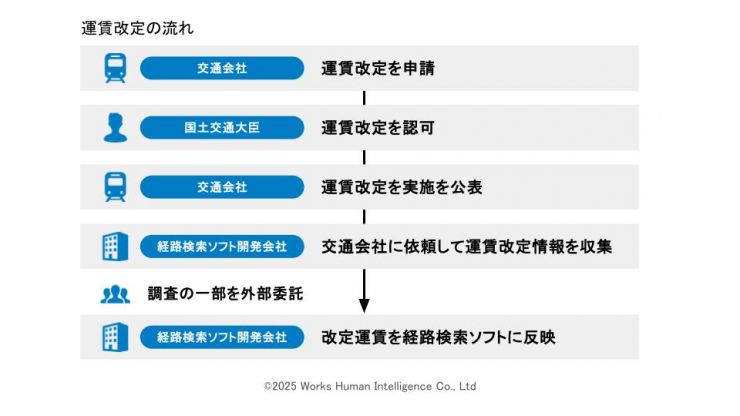

運賃改定は一般的に下図の流れで実施されますが、本コラムを執筆している2025年1月31日時点でも、複数の公共交通機関で2025年4月1日付け運賃改定の許認可がおりていません。許認可後の経路検索ソフトへの反映にも時間がかかるため、結果として給与計算業務に間に合わないケースも発生します。

また、一部のローカル路線では運営する交通会社自体が小規模であるため、電話で改定後運賃を尋ねようとしても、電話が繋がりにくいことがあります。

この場合、いちど改定前の運賃で通勤手当を支給し、後から差額を支給するという業務が発生します。

2. 組織の支給方針によって運用が変わる

これまで説明してきた運賃改定業務の例は、以下のケースを前提としていました。

4月1日に運賃改定が実施される場合に、4月1日以降に利用を開始する定期代について運賃改定後の金額で前払い支給する

しかし、定期券は利用開始前から購入でき、特に継続定期券であれば利用開始の2週間前から改定前の定期代で購入できる公共交通機関も多く存在します。

このため、従業員によって異なる利用期間で通勤手当を支給する制度では、次のように支給方法を分けて運用する可能性があります。

- ・4月14日までに次の利用期間を迎える従業員には、3月31日までに運賃改定前の定期券代で購入してもらい、運賃改定前の定期代を支給する

・4月15日以降に次の利用期間を迎える従業員は運賃改定後の定期券代でしか購入できないので、運賃改定後の定期代を支給する

一律で運賃改定後の定期代を支給するのか、できる限りコスト削減を図るのか、組織の方針によっては運賃改定業務が複雑になります。

運賃改定業務をスムーズに進めるためのポイント2点

前章で説明した2つの注意点への対応策として、運賃改定業務をよりスムーズに進めるためのポイントを記載します。

1. 事前に運用や従業員の通勤手当データを確認しておく

定期代を前払いする規定の場合、料金が改定される際の運賃改定業務は大きく次の3パターンに分かれるでしょう。

- ・従業員の購入実態に関係なく1日付で利用開始するとみなし、手当として支給する

- ・定期券は原則1日付で利用を開始するものと定める。通勤経路変更の際は従業員が申請した通勤経路変更日から月末までの往復運賃を支給し、定期券は1日付で利用開始するとみなす

- ・従業員が申請した定期券の利用開始日から定期券を利用するとみなす

まずは自組織の規定を再確認することと、従業員の通勤手当データについて現在の管理方式を把握することが重要です。そこから運賃改定業務に関する作業量の見通しを立て、「全員一律で運賃改定後の料金で支給する」「改定前運賃で購入できる人には改定前金額を支給する」等の方針を決めましょう。

2. 運賃改定に伴う通勤手当額の変更予定を通知する

運賃改定の発生により、通勤手当が変更になる旨を従業員に告知します。

告知の際に、組織として運賃改定への対応方針およびスケジュールを明示して、従業員に定期券を早めに買うように促し、運賃改定後の料金を支給する月の給与明細で通勤手当の金額を確認するように案内します。

場合によっては個別に定期代・運賃の把握に協力を求めることや、改定前の料金で一度支給して後から差額を支給する可能性があることも、通知しておくとよいでしょう。

まとめ|定常業務でないからこそ、こまめに手順や注意点の見直しを

日々の通勤手当業務の中に、ときおりイベントのように発生するのが運賃改定業務です。

自組織の事業所周辺で運賃改定が何年も発生しなかった場合、前回の担当者がおらず、後任が新たに方法を模索しなければならないこともあります。運賃改定時に困らないように、自社の運賃改定業務の手順や気を付けるべき点を、マニュアルとして残しておくことが望ましいです。

本記事が、貴社の運賃改定業務を着実に行ううえで、少しでも参考になれば幸いです。