メンバーシップ型の雇用制度の中で、人材の成長や組織活性化の一手段として活用されてきた転勤制度。しかし、働き方や「労働」に対する価値観の多様化等、企業を取り巻く環境変化により、その意義や役割が見直されつつあります。

本記事では、転勤制度が見直されている背景やポイントについて解説します。

今、転勤制度が見直されている理由

働き方や「労働」に対する価値観の多様化等により、転勤制度を見直す日本企業が徐々に増えています。

2021年の新型コロナウイルス感染症拡大と共に、リモートワークが普及してから、転勤制度の見直しを検討しはじめる企業が増えたように感じます。

働き方や働くことに対する価値観が多様化したことで、求職者や従業員が「より自分に合った働き方」をこれまで以上に描きやすくなり、リモートワークといったコミュニケーション手段が発達することで、自身が描いた働き方を実現できる選択肢も広がったためです。

転勤制度については、出産・子育て世代の従業員の活躍をはじめ、多様性推進の観点から以前より見直されてきましたが、転勤を望まない求職者や従業員の増加が想定されるため、企業側は自社の魅力付けや従業員の引き止めを目的に転勤制度を再考しています。

実際に、日本経済をリードするような複数の大企業が「希望しない転勤の撤廃」を推進する動きをみせています。

一方で、転勤制度は各地域への人員補充や従業員の人材教育手法として、企業にとって必要な制度として導入されており、転勤制度の見直しは慎重に行う必要があります。

転勤制度の目的とデメリット

転勤とは、転居を伴う異動のことを指しますが、そもそも転勤制度は企業経営においてどのような役割を果たしているのでしょうか。本章では、転勤制度の主な目的やデメリットについて解説します。

転勤制度の主な目的

転勤制度の主な目的は以下の2つです。

適切な人材配置の実現

転勤制度における最も基本的な目的は、適切な人材配置の実現です。

全国に事業所がある場合、ある事業所での人材不足や事業所の新設等、事業所内での異動や管轄エリアにおける採用のみでは、従業員の補充が困難な場合があります。

そのような際に、別地域の事業所から該当事業所、部署、ポストに配置できる従業員を転勤させることで、従業員の需要と供給の調整を行い、適切な人員配置を実現します。

従業員の育成

日本企業におけるホワイトカラーのキャリア形成では、仕事の経験の幅を広げることが重視される傾向があります。

事業所や管轄エリアの枠を越え、従業員に様々な環境と業務を経験させることができる転勤は、幅広い経験の他、スキルを持った従業員の育成において有用な手段と言えるでしょう。

また、育成の対象は「非管理職」というイメージが強いかもしれませんが、管理職を対象にした経営幹部育成、経営幹部候補育成等にも転勤制度が利用されることがあります。

ここでは、大きく2つの転勤制度の目的について取り上げましたが、この他にも以下のような目的もあります。

-

・組織の活性化

・組織内の連携強化

転勤制度のデメリット

転勤制度の利用により達成可能な目的がある一方、転勤は従業員の転居を伴うため、以下のようなデメリットも生じます。

1.転居費用等、諸費用の負担が発生する

転勤により転居が必要となる場合は、それに伴う諸費用を企業が補填するケースが大半です。補填内容には、支度料、荷造運送費、単身赴任手当等があります。

支度料や荷造運送費は一時的な費用であり企業や職位、家族帯同の有無によって金額は変動しますが、10万~30万円ほど発生します。単身赴任手当も同様に要件によって変動しますが、毎月3万~5万円ほどの費用が発生することが多いようです。

2.望まない転勤が引き起こす従業員のエンゲージメント低下

転勤がある企業の場合、従業員は雇用契約書や就業規則等に記載された「企業の転勤命令権」に同意のうえ入社します。

しかし、ライフステージの変化やキャリア形成の過程で転勤に関する考え方が変化したり、転勤がしづらくなる事情ができることによって、従業員が転勤を望まなくなることもあるでしょう。

こうした中、転勤を望まない従業員に転勤を命じたことで、エンゲージメントや生産性の低下、離職による人材の流出等に繋がる恐れがあります。

3.望まない転勤による採用率の低下

冒頭でも触れましたが、リモートワークの普及により、多種多様な働き方が可能になりました。そのため、自身のキャリアや働き方を考えるうえで「望んでいない転勤をすることがないか」を気にする求職者が増えているように筆者は感じています。

そのような中で、従業員の多様な要望に応えるべく、従業員が望まない転勤をさせないような人事制度を制定している企業もいるでしょう。

自社の競合にそのような企業がいた場合、優秀な求職者が競合他社に流れる可能性があり、その結果、自社の採用率が低下してしまう恐れがあります。

転勤制度変更において検討すべき3つのポイント

経営環境の変化に伴い、各企業も転勤制度の見直しや変更をしてきましたが、働き方や働くことに関する価値観が多様化した今、企業はどのような観点で転勤制度を見直すべきでしょうか。

転勤制度の変更において検討すべき3つのポイントをご紹介します。

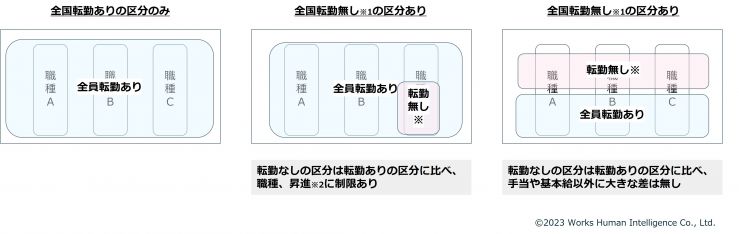

ポイント1. 複数の雇用管理区分の用意と内容の変更

1つ目のポイントは、「転勤や異動等を通じて、様々な経験を積めるような雇用管理区分」や「一つの拠点や職種に従事し、転勤することがないような雇用管理区分」等、複数の雇用管理区分を用意したり、その内容を変更することで、転勤の有無について従業員の選択肢を増やすことです。

従来より、転勤できない事情を抱える従業員も安心して働けるよう、転勤なしを選択できる雇用管理区分(コース)が準備されてきました。これらは「勤務地限定社員制度」「地域限定社員制度」等と呼ばれることもあります。

転勤ができない事情を抱える従業員向けの雇用管理区分を用意し、従業員の意志で雇用管理区分を選択できるようにすることで、「望まない転勤」を減らすことが可能です。

転勤のないコースは、転勤のあるコースに比べて手当や基本給が低く設定されたり、職種や昇進・昇格の制限が設けられることが一般的です。

雇用管理区分と報酬について、下記のイラストで整理しました。

(株式会社Works Human Intelligence作成)

※1.全国転勤なしの区分には転勤エリアを限定する区分と原則転勤無しの区分に分かれることがあります。

※2.昇進・昇格はおもに経営陣より下位職位までにおける昇進を指しています。

転勤制度を見直す場合、「転勤なし」もしくは「転勤エリアを限定」するような新しいコースの設置や、従来設けられていた「転勤のあるコース」と「転勤のないコース」における手当や賃金の差を調整することで、「転勤のあるコース」を選択する従業員の増加を図ることや、「転勤のないコース」を選択しやすくすることがあります。

実際、リモートワークが普及した昨今、望まない転勤を避けるために、従業員が従来より「転勤のないコース」を選択しやすい環境づくりを重視した制度変更が増えたように感じます。

一方で、企業には各事業所や管轄エリアに必要な人員数を適正に配置することも求められ、「転勤がある」働き方を選択する従業員も一定数確保しなければなりません。

今後、「転勤を望まない従業員」と「転勤を望む従業員」の間の人員配置バランスをとるためには、「転勤のないコース」と「転勤のあるコース」の賃金/手当以外の差を無くしていく企業が増えると考えられます。

具体的には、「転勤のないコース」を選んだ従業員も管理職への昇進を可能にするという方法が挙げられます。

この動きと同時に、「転勤のあるコース」においては、従業員からの人気が低い地域への手当や賃金を増やすといった制度変更も今後増加すると考えられるでしょう。

ポイント2. 「転勤のあるコース」を選んだ従業員への配慮

2つ目のポイントは「転勤のある雇用管理区分(コース)」を選んだ従業員に対して、従業員個人の事情やキャリアに関する考え方等を把握し、従業員への配慮の仕方を見直すことです。

入社時に「転勤があるコース」を選んだ従業員も、ライフステージの変化やキャリア志向の変化によって転勤に対する考え方も変わり、転勤を望まなくなるケースが多々あります。

特に転勤の場合、従業員の転居が伴うこともあり、従業員の希望や意思、キャリアに関する考え方を汲まずに一方的に進めてしまった場合、エンゲージメントが大幅に低下するリスクが発生します。

エンゲージメントの低下防止のために、雇用契約書や就業規則等で転勤を定めているとはいえ、従業員の意思や希望をなるべく汲めるよう、企業側でも望まない転勤を減らすためのアクションをすることが有用です。

従業員の意志に配慮すればするほど、従業員が望まない転勤は減りますが、その分当初の転勤目的を実現させることが難しくなります。

転勤を進めるうえで、従業員の意思や事情にどの程度配慮しているかは企業によって様々ですが、「配慮の程度」について、筆者の所感を以下の表にまとめました。

| 従業員への配慮が極めて高い | 従業員に転勤の拒否権がある |

|---|---|

| 従業員への配慮が 比較的高い |

従業員に転勤の拒否権は無いが、従業員個人の事情を考慮したり、従業員へ事前の相談を行なっている |

| 従業員への配慮が比較的低い | 従業員に転勤の拒否権や事前の相談は無いが、 個人事情を一定程度考慮する |

| 従業員への配慮が低い | 従業員に転勤の拒否権と事前相談は無く、 基本的に個人の事情も考慮しない |

「配慮の程度」を分類した要素としては3つあります。

-

・転勤の拒否権

・従業員への事前相談の有無

・個人事情の配慮

転勤の拒否権は、従業員に転勤を伝えた際、従業員側にその拒否権を持たせることです。拒否権を持たせている企業は数多くないものの存在します。

従業員への事前相談の有無は、転勤候補者を絞り込む段階で、転勤できそうかどうか従業員に事前相談をするケースです。

しかし、事前相談時に従業員が転勤を拒否したい意向を示したとしても、拒否権を与えていない場合は、最終的に該当従業員に転勤を命じることもあります。

個人事情の配慮は企業ごとに異なりますが、転勤候補者を絞り込む際や最終決定する際に、人事や現場部門が候補者の個人事情を一定程度参考にすることを指します。

<従業員に配慮する項目例>

-

・本人の健康状態

・家族の病気・介護

・子どもの教育・進学

・配偶者の妊娠・出産

・配偶者の仕事

・住宅の取得

筆者の所感ですが、従業員が1,000名以上いる企業において、従業員へ事前相談はしないものの、転勤の候補者を選ぶ際に各人の家族事情等を参考にする企業(上記の表「従業員への配慮が比較的低い」)は3〜4割ほどです。

事前相談をしていない企業では、その理由として、事前相談時に「転勤をしたくない」と明言した従業員に対しても、その後正式に転勤を伝えなければならないケースがあることが挙げられます。

しかし、事前相談無しに転勤を命じられた従業員は、事前相談があったうえで転勤を命じられた場合よりも「まったく配慮されていない」と感じることもあります。事前相談をしていない企業は検討する価値があるかもしれません。

ポイント3. リモートワークを活用し、遠隔地からの勤務を可能に

前述したポイント1,2は以前より検討・変更されてきた内容でした。

近年では、「転勤ありの雇用管理区分」を選択した従業員が遠隔地の事業所を拠点とする部署へ異動となっても、実際に転居を伴う転勤はせず、リモートワークでの勤務を可能にする企業が徐々に増えています。

たとえば、筆者が所属しているチームには事業所の概念が無く、メンバーは東京・大阪・福岡の事業所に所属しており、他部署から異動する場合でも転居は不要です。

各自オフィスに出社することもありますが、基本的に打ち合わせはオンライン会議にて行います。しかし、週2〜3回、案件やチームミーティング、1on1等で対話する時間は十分捻出できています。

リモートワークが可能か否かは職種に依存しますが、リモートワークが可能な職種では、このような運用が検討されるケースは今後増えると考えられます。

転勤制度見直しのファーストステップ

前章までにおいて、雇用管理区分や個人事情の考慮の仕方、リモートワークの活用による遠隔地からの勤務等、転勤制度の見直し要素について紹介してきました。

本章では、転勤制度見直しの第一歩として、確認すべきポイントを2つご紹介します。

1.転勤制度の必要性を確認する

最初に、自社にとっての転勤の必要性を確認します。

本記事では企業が転勤制度を行う主要な目的として、「適切な人材配置の実現」と「従業員の育成」をあげました。

まず、これら2つの目的が、どの程度従業員を転勤させることによって実現しているか、転勤がないとどれほど実現できないかを確認します。

たとえば、地域限定コースで管理職に昇格できる場合、地域限定コースで管理職になった人と転勤を繰り返して管理職になった人でどの程度能力差があるのか比較します。その結果、実は大して能力差がないとわかるケースもあるでしょう。

「適切な人材配置の実現」と「従業員の育成」が転勤制度以外の方法で達成できるのであれば、転勤制度の縮小を検討しやすいですし、転勤制度に大きく依存する一方で、デメリットも大きい場合は抜本的に考え直す必要があるかもしれません。

たとえば、無理に教育目的での転勤を考える必要がない場合は、転勤すべき人の絶対数を減らせる可能性が高くなります。また、各地域の地域限定コースの人数を増やし、地域別採用を強化するといった対応で、長期的に転勤者数を減らすことも考えられます。

2.転勤制度が引き起こすデメリットの確認

次に、転勤制度による目的の達成度とデメリットを比較した際に、デメリット、つまりネガティブな要素が大きくなりすぎていないかを確認します。

転勤制度のデメリットの一つとして、望まない転勤による従業員のエンゲージメント低下について取り上げました。

たとえば、転勤を経験する前後の従業員のエンゲージメントの変化や転職をきっかけとした退職者数の変化についての調査や効果測定は、ネガティブ要素を確認する際には有効です。

転勤制度の必要性とデメリットの程度の差に応じて、検討方針も異なります。最後にそれらを下の表にまとめました。

| 必要性が大きい | 必要性が小さい | |

|---|---|---|

| デメリットが大きい | 雇用管理区分の内容を再検討するなど、転勤制度そのものから検討をする | 不要な転勤を削減できないか検討する |

| デメリットが小さい | 転勤を命じられた従業員へのより一層の配慮を検討する | 見直しの必要性が低い |

上の表以外にも様々な検討ができますが、転勤制度が目的にどの程度寄与しているのか(=必要性)と、転勤制度が引き起こすデメリットの2点を天秤にかけることで、転勤制度そのものの変更を考える必要があるか、従業員への配慮などの運用方法を見直すべきか、検討の方向性を定めることができます。

自社の転勤制度を見直す際、漠然と転勤制度をどのようにするか検討するのではなく、まずは自社の状況を、必要性とデメリットの2軸にわけてざっくりと分析することが有用です。

本記事が貴社の転勤制度見直しの参考になれば幸いです。