はじめに

前回の記事から約2年間が経過しました。今回は、2年間の就労証明書に関する議論や制度改正を振り返るとともに、現在検討が進められている新制度や留意点について解説いたします。

政府による「直接提出方式」の撤回

前回の記事で示した通り、2022年当初、政府は就労証明書を勤務先企業から直接市町村へ提出するフロー(直接提出方式)の追加を検討していました。しかし、企業からは「人事業務の煩雑化」や「市町村への負担増加」などを懸念する声が挙がりました。

企業による直接提出への懸念(前回のコラムより抜粋)

1.受付番号を用いた手続きにより、企業の業務が煩雑化するのではないか

2.マイナポータルを活用した電子提出のしくみはどのようになるのか、企業の人事システムではどのような対応が必要となるのか

3.夫婦共働きの場合、それぞれの勤務先企業から別々に就労証明書が提出され、市町村において、いわゆる名寄せ(突合処理)作業の負担が発生するのではないか

これを受けて、デジタル庁およびこども家庭庁は令和5年9月1日、「令和6年度入所分の就労証明書提出について」(令和5年9月1日付事務連絡)において、直接提出方式の採用撤回を表明。

就労証明書の提出方法は、従来通り企業が作成した証明書を保護者から市区町村へ提出することとなりました。

「令和6年度入所分の就労証明書提出について」(令和5年9月1日付事務連絡)の主な内容

・政府は、企業から直接市区町村に就労証明書を提出する方式(直接提出方式)を検討していた

・しかし、同方式では企業と市区町村の双方に事務負担が生じる可能性が浮上。マイナポータル(ぴったりサービス)を通じた令和6年度入所分の提出方式については、直接提出方式ではなく、申請者(保護者)が入所申請を行う際に就労証明書を添付する、従来通りの提出方式を継続することとした

・今後は、申請者(保護者)・企業・市区町村において、より負担を軽減できる提出方式の実現を検討する

参考:こども家庭庁「保育」内「「令和6年度入所分の就労証明書提出について」(令和5年9月1日付事務連絡)」

新たな標準的様式の発表と内閣府令での規定

その後、こども家庭庁は令和5年5月、就労証明書の提出における新たな標準的様式を公表。同年12月には内閣府令において、各自治体は「原則」同様式を使用することが定められました。

これまで、法的な位置づけが無かった就労証明書について、初めて法令(内閣府令)で規定され、各自治体はこれまで以上に強く標準的様式の使用を求められることになりました。

また、標準的様式は翌令和6年に改定され、現在の形式にいたっています。こども家庭庁が公表する調査結果は、全国の自治体における標準的様式の採用割合が、年々増加傾向にあることを示しています(詳細は後述)。

「保活ワンストップシステム」の検討開始

現在こども家庭庁は、令和8年4月頃からの「保活ワンストップシステム(保活情報連携基盤)」の実施を、目玉政策として掲げています。

保活ワンストップシステムとは、保活に関する手続きをワンストップで完結させることで、関係者の負担軽減を図る新たな構想です。保活における保護者負担、入所決定通知までにかかる時間、自治体の事務負担といった課題への対策を目的としています。

これまでの課題

・保護者の負担が大きい:保育入所申請にあたり、必要な情報収集や施設見学予約、窓口申請など、保護者の負担が大きい

・入所決定までに時間がかかる:こどもの入所や保護者の復職に向けた準備への支障となる場合がある

・自治体の事務負担が大きい:保育認定、点数計算、施設割り振りなどにかかる担当者の事務負担が大きい

保活ワンストップシステムによる対策

・必要な情報収集や施設見学予約、窓口申請など、一連の保活がワンストップで完結できるよう、保活に関わる様々な情報を整理し、システムや行政手続きの連携を確保

・保育入所申請のオンライン化・ワンスオンリーの実現に向けて、申請事務や届出情報の標準化を進めるとともに、再調整や引っ越しの際の申請手続きを簡素化

・オンライン申請の情報を、自治体の業務システムに自動的に取り込みAIマッチングなどを活用することで、業務を効率化

・「デジタル⽥園都市国家構想交付⾦デジタル実装タイプ TYPES」を活用して保活ワンストップを施行

保活ワンストップシステムに期待される効果

・保護者の負担軽減:保護者の保活にかかる負担を軽減し、子育てと仕事・家事との両立に対する不安やストレスを緩和

・自治体の事務負担軽減、入所手続きの時間短縮:自治体担当者の事務負担を軽減するとともに、入所決定通知までの期間を短縮

・ミスマッチング防止:マッチング精度の向上により、入所希望者と施設のミスマッチによる待機児童の発生を抑制し、同時に保護者の入所施設への利用満足度も向上

参考:内閣官房「デジタル行財政改革会議(第3回)議事次第」内「こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画担当大臣提出資料」(2023年12月)

さらにこの一連のシステムの中で、就労証明書に起因する諸課題についても取り扱われることになりました。

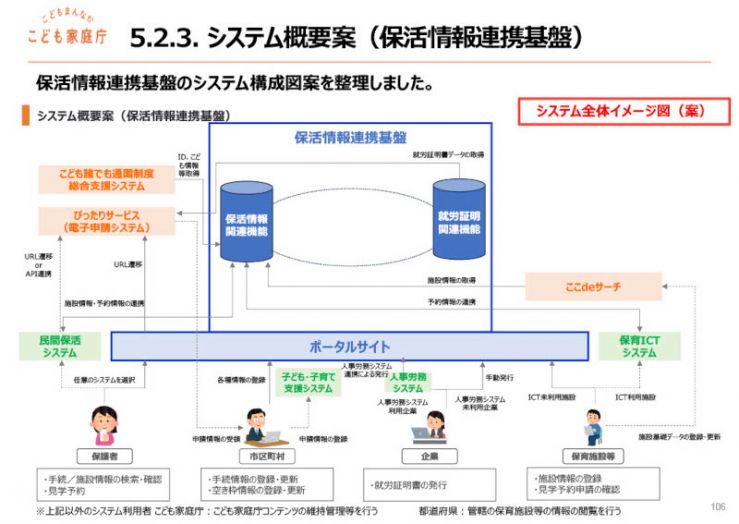

具体的には、現在政府が準備を進める「保活情報連携基盤」において、企業が就労証明書の発行をこの基盤上で行えるようにする案が示されています。主な流れは以下の通りです。

・企業は、保活情報連携基盤に繋がるポータルサイトを利用し、就労証明書を発行

・保護者は、民間保活システムもしくは新たなポータルサイトから入所申請

・ぴったりサービス(電子申請システム)において、企業が発行した就労証明書データと保護者からの入所申請が合わさり、市区町村へ提出

参考:こども家庭庁「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業」内「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究 成果報告書」(2025年3月)

保活ワンストップシステム(保活情報連携基盤)は、保育に関する様々な手続きを一気通貫で行うことを目指しており、保護者をはじめとする関係者にとって利便性向上や業務効率化が期待できる構想です。

この保活情報連携基盤は、令和8年4月頃からのスタ-トを目指しているとのことです。(※)

一方、保活情報連携基盤による就労証明書の新フローには、以下の問題も想定されます。

1. 全国の地方自治体が保活情報連携基盤へ対応するか見通しが立たない

2. 保護者によっては、自身の勤務先企業が発行する就労証明書データの内容を確認したいというニーズが想定される中、上記の図ではその点が明らかになっていない

3. 企業は保活情報基盤へ新たに接続する手間とコストが発生する(既存のフローと並立することによる混乱)

特に上記1.については、企業が保活情報連携基盤から就労証明書を発行しても、提出先の自治体が保活情報連携基盤に対応しないかぎり、既存の別手法による発行をしなければなりません。これでは、大きな業務効率化は期待できないでしょう。

むしろ、自治体によって保活情報連携基盤への対応が異なることは、企業が自治体ごとの対応状況を把握する手間が発生し、業務負担増加の懸念もあります。

参考:こども家庭庁「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究事業」内「保育現場でのDXの推進に向けた調査研究 成果報告書」(2025年3月)

「就労証明書のデジタル化を考える官民プラットフォーム」発足

次に、令和6年5月に立ち上がった「就労証明書のデジタル化を考える官民プラットフォーム」(以下、官民プラットフォーム)について説明します。

官民プラットフォームでは、官民のステークホルダーが一堂に会し、就労証明書に関する課題の解決に向けた議論を行っています。

官民プラットフォームの主な検討事項は、デジタル社会の進展を踏まえた今後の就労証明書のあり方です。また、保活情報連携基盤を利用した就労証明書の発行についても議論しています。

官民プラットフォームの主な検討事項

・就労証明書のデジタル化をはじめ中長期的なあり方

・就労証明情報のデータ項目標準化

・就労証明情報のデータ連携方法

官民プラットフォーム構成員

・中央省庁 2省庁

・地方自治体 2団体

・民間企業人事労務担当 6社

・HRシステムベンダー 5社

・経済団体など 5団体

・事務局 株式会社Works Human Intelligenceほか民間企業1社で担当

上記の通り官民プラットフォームには、法制度を司る中央省庁、保育サービスを実施する地方自治体、就労証明書を発行する民間企業といった各立場のステークホルダーが参画しています。

2024年5月のキックオフ会合以降、これまでに全6回の会合が開催されており、今後も議論は継続される見通しです。

この官民プラットフォームの特徴は以下の2つです。

・企業や自治体の実務担当視点で制度の議論を行っていること

・中央省庁も一構成員として参画していること

これまでの審議会などとは異なり、各ステークホルダーがフラットに課題解決に向けて議論を行う会議体は、非常に珍しいものです。

今後の展望

就労証明書の展望については、以下の2点が想定されます。

ポイント1|保活情報連携基盤の稼働見込み

ポイント2| 地方自治体の標準的様式の使用状況

ポイント1|保活情報連携基盤の稼働見込み

今後、保活情報連携基盤については、令和8年4月頃からのスタ-トに向けて順次詳細情報が発表される見込みです。企業担当者は上記で触れた懸念点を踏まえ、詳細情報を把握・分析し、従業員への説明などを含めた企業としての対応を検討する必要があります。

ポイント2|地方自治体の標準的様式の使用状況

2024年にこども家庭庁が実施した調査の結果、標準的様式を活用している自治体は全体の80%を超えており、この数字は今後も伸展していくと期待されます。(※)

標準的様式を利用する自治体数が増えるほど、企業の業務負担軽減が見込まれるため、よい流れにあるといえます。

一方で、以下のような独自運用をとる自治体も少なくありません。

・標準的様式を使用せず、独自の様式を使用している

・標準的様式に独自設問項目を追加している

・標準的様式を使用しているが、記載要領(例:記載する時間の単位や休憩時間の取り扱いなど)を独自に設定している

・(少なくなってきたものの)社印の押印を必要としている

独自に運用する自治体が存在し続けると、企業は統一的な発行処理を行えず、自治体ごとにあわせた対応が求められるため、業務効率化は限定され業務負荷が残るでしょう。

今後は記載要領などを含めた標準化が求められる一方で、自治体が十分な保育サービスを提供できるように、就労証明書の項目を設定することが必要です。

※こども家庭庁「保育」内「令和6年7月に提示した標準的な様式を、令和7年4月入所分から活用している自治体(令和6年10月1日時点)」「令和6年7月に提示した標準的な様式を、令和7年4月入所分から活用していない自治体(令和6年10月1日時点)」