こんにちは。広報担当の若林です。本連載、「『COMPANY』が支える人的資本マネジメント」では、企業の人的資本経営を支える様々な機能や、開発者へのインタビュー、お客様の活用事例等をご紹介していきます。

連載 「COMPANY」が支える人的資本マネジメント

「COMPANY」は″企業″と″はたらく人″双方の視点からの課題解決を目指すシステムです。「はたらくすべての人が真価を発揮できる社会」を目指している私たちが、どのような社会課題の解決を目指しているのか、どのような思いで製品を開発しているのか、取り組みの一部を知っていただくことで「COMPANY」をもっと身近なものに感じていただけると幸いです。

さて今回は、2023年3月期より義務化された「人的資本開示」がテーマです。2023年11月にリリースされた「COMPANY」の人的資本可視化・分析機能は、単に人的資本の開示を支援するにとどまりません。分析機能も強化し、経営判断をサポートすべく「インサイト」を提供する製品へと進化を遂げています。

本コラム前編では、本機能の開発責任者(恋塚 大)へのインタビューを、人的資本開示の最新動向とあわせてご紹介。開発を通じてお客様に届けたい価値や、エンジニアとして大事にしている考え、製品の今後の展望について聞いてみました。

WHIでは年に1回「収穫祭」と題する、WHIのエンジニアが自身の携わる開発について語る全社イベントがあります。私は昨年の収穫祭で、恋塚さんの発表を聞いて「この方ともっと話してみたい!!」と思い、収穫祭後にチャットで突撃、この記事を書くに至りました。WHIのエンジニアがどのようなことを考えているのか、その頭の中を皆さんにも覗いてみてほしいです。

後編では、「COMPANY」の特長を製品画面とともにご紹介します。こちらもインタビューと合わせてぜひご覧ください。

人的資本開示、義務化から3年

2023年3月期から、上場企業の有価証券報告書にて人的資本に関する情報開示が義務化されました。具体的には、以下2つの記載が、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正により義務化されています。

①ダイバーシティに関する3つの指標

「女性管理職比率」「男女間賃金格差」「男性育休取得率」

②人的資本に関する「戦略」(人材育成の方針、社内環境整備の方針)

WHIの調べ※では、2024年3月期の有価証券報告書において、開示が義務化された3指標以外の開示指標数は、企業によってばらつきはあるものの、平均15.3指標でした。DX人材やウェルビーイングに関する項目といった自社の戦略や特徴に基づいた独自の項目を導入し、開示する企業が増えています。

※2024年4月時点の日経225採用企業のうち、3月決算企業182社の有価証券報告書を調査

開示情報の充実が進む一方で、下記のようなお悩みもよく伺います。

・義務指標以外に自社が何の指標を見ればよいのかわからない

・業界比較に手間がかかる

・開示指標が経営戦略と連動していない

・開示指標は増加傾向だが、これからも他社を参考に指標が増え続けるとモニタリングもメンテナンスも難しくなりそう

・開示とともに社内外で説明責任が伴うが、開示している指標が2年連続上がっておらず、有効な施策も見いだせない

義務化はされたものの、そもそも人的資本開示における自社の成長ストーリーを作るためにはどのような考え方が必要なのか、どのような指標を設定し、開示すべきか、

戦略設定の段階や、開示後のモニタリングで悩まれている企業様も多くいらっしゃるようです。

「COMPANY」ではこうしたお悩みの解決をサポートする人的資本の可視化・分析機能「Human Capital Insight」を提供しています。

開発者インタビュー「日本No.1ダッシュボードで経営判断に″インサイト″を」

「COMPANY Talent Management」シリーズの人的資本可視化・分析機能

人的資本を可視化し、開示・報告・分析業務や戦略立案を支援する「Human Capital Insight」では、「COMPANY」の人事管理製品やその他外部システムと連携し、人事情報や給与情報等のあらゆるデータを集約。そのデータをもとに、男女間賃金差異や女性管理職比率等、人的資本にまつわる指標を算出し、グラフィカルに表示します。

さらに、自社の指標値を、自社と同じ業種の平均や全業種の平均と比較できます。

この人的資本開示や、人的資本の可視化・分析をサポートする機能「Human Capital Insight(以降、HCI)」の開発責任者である恋塚さんに、開発の背景や製品に懸ける想いを聞いてみました。

Product Div. アドバンスドテクノロジー部門 マネージャー 恋塚大

ダッシュボード機能を開発するに至った背景を教えてください。人的資本開示の潮流以外にも、「COMPANY」ならではの特長を活かした点はありますか?

ー「COMPANY」は、大手企業に勤める労働者を中心に、約540万人※の人事データを管理しています。所属・役職・異動履歴や勤続年数といった基本的な人事情報の他にも、給与情報・勤怠情報等を含む従業員に関する様々なデータを、「COMPANY」で計算・集計できます。この膨大なデータ量という強みを活かし、ベンチマークである他社との比較を行うことで、自社の強みや弱みを把握できる機能の構想が数年前からありました。

※2024年12月末時点の「COMPANY 人事」の契約ライセンス数合計

その中で、人的資本開示義務化の流れもあり、「COMPANY」としてはじめて、人事データを他社比較できるダッシュボード機能がお客様にリリースされました。それがこのHCIです。

HCIの特長を教えてください

ー人的資本経営において、経営戦略や人事戦略を立案するためには、企業の中にある様々な情報を参照する必要があります。参照はもちろん、それらの情報からなんらかの傾向を見出したりする作業は、非常に難度が高く工数もかかります。戦略決定を支援するインサイト(気づき・発見)を、人事データ連携の手間なく得られるというのが、HCI最大のメリットです。

HCIのような、データを集計して表示するダッシュボード製品を活用するためには、元となるデータが必要です。データがないと何もできません。

ただ、統合人事システムである「COMPANY」シリーズ製品をお使いいただいているお客様であれば、すでに、集計に利用できる様々な種類のデータが「COMPANY」内に存在しているんですね。そのデータをシームレスにHCIへ連携できるので、可視化のためにデータを連携する手間が少なく、導入して比較的すぐに使い始められます。この点はお客様にとって大きなメリットです。もちろん、会計データのような「COMPANY」外のデータに関しても連携していただけます。

エンジニアとしての恋塚さんについても教えてください。製品開発において、重要視している点やご自身のポリシーはありますか?

ー「最高の顧客価値を提供する」という点と「開発者自身が楽しく働く」という点を重要視しています。

世の中には、開発者に対して「企画担当が考えたものをプログラミングして作る人」というイメージがあるかもしれません。しかしWHIでは開発者が自ら、製品の企画はもちろん、たとえばUI/UXも考えます。プロダクトマネジメントの役割も、プロダクトマネージャーに一任するのではなく開発者自身がユーザーになりきって考えます。このように、言われたものを作るだけの仕事ではありません。

私は他にも、導入担当の方がどうしたら最小工数で導入できるかや、販売の場面において営業にどのように売ってほしいのかもよく考えています。開発にまつわるステークホルダーを見渡した時に、トータルで顧客価値を最大化することに力を入れていますね。

また、「楽しく働く」ことについてもこだわりを持っています。開発者にとって、作った製品をお客様が使って喜んでくれることは何より嬉しいことですが、組織には「技術そのものが好き」「開発生産性をあげることに興味がある」等様々な思考や得意分野を持ったエンジニアが存在します。

私は、楽しくないといいものはできないと思っているんです。ビジネスとしてお客様が喜ぶ製品を世に送りだしながら、様々な考えを持つエンジニアが楽しんで働けるようにするには、どうしたらいいのか。私のチームでは「楽しくやっていたら、最高の顧客価値を提供できている」という状況になるように、組織内の仕事のアサインも工夫しています。

HCIの今後について教えてください

ーHCIをもっと多くの方に利用していただき、経営者・人事部が戦略を練るうえで、これがないと不安になるような、「なくてはならない製品」「あって当たり前の製品」にしたいと考えています。

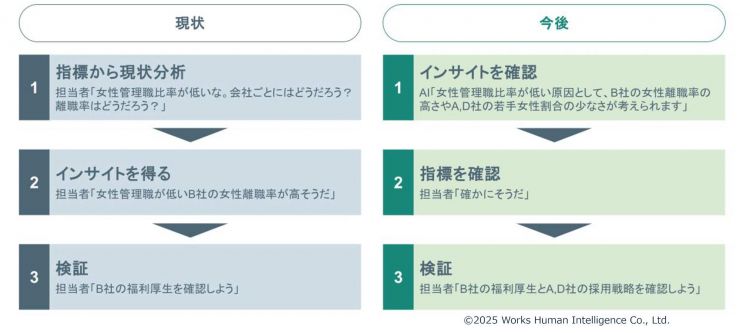

たとえばHCIがないと、様々な場所に散在しているデータを集めて、加工して、人の目で見て分析して、施策を練って…と多くのステップが必要です。一方、HCIがあれば、様々なデータがシームレスに連携し集計の手間がいらない、AIがインサイトまで提案してくれる※等、多くのステップが不要になります。

ユーザーが、データに基づいたインサイトをヒントに、自組織に合わせた戦略を立案・実行し、本来やるべき業務に注力できる未来を目指しています。

※開発構想のため既に実装済の機能ではありません

▼インサイト駆動のダッシュボード実現イメージ

AIによるインサイトの提供について、もう少し詳しく教えていただけますか?

ーインサイトにはいくつかのレベルがあると思っています。HCIでは現在300以上※の指標を可視化できるのですが、ひとつの指標から得られるインサイトが提示されるのをレベル1とします。たとえば「女性管理職の比率が減少傾向です」といった提示です。

レベル2だと、女性管理職比率が減少している場合に、「部署間や他の会社と比べたらどうだろう」「女性採用比率や退職率はどうだろう」と複数指標を組み合わせたインサイトを提示してくれます。

レベル3では、様々なお客様へのコンサルティングを通じてWHIに蓄積されたナレッジを活用し、お客様ごとの業種や業態、事業規模等に沿ったインサイトを製品から提案できるようにします。

これらのインサイトの提供によって、そもそもどの指標を見るべきか、どう分析すべきか、どのような施策を打つべきか等を、0から考えなくてもよくなることが最大のメリットだと思っています。まだ構想ではありますが、このレベル3まで実現し、経営にとってなくてはならない「日本No.1ダッシュボード」としてお客様に価値を提供していきたいですね。

※2024年12月現在

最後に、企業の経営層や人事の方に向けて、日本No.1ダッシュボードに向けた意気込みを話していただけますか?

ーHCIは利用する人こそ限られるかもしれませんが、インサイトを通じて議論・実行される様々な人事施策は、すべての従業員に関係してくるものです。そうした意味でHCIのはたらく人々に与えるインパクトは大きいと感じています。

製品開発では困難な状況に直面することもありますが、お話しした構想を実現する過程を楽しみながら、今は開発に取り組んでいるところです。経営層や人事の方にとって、なくてはならない製品にすべく開発を進めていますので、楽しみにしていてください。

恋塚さんからは、HCIを単なるダッシュボードで終わらせず、経営・人事のパートナーに近しい製品にしたいという強い想いを感じました。また、指標の追加をはじめとする、製品の進化スピードにも驚きです!

後編では、HCI機能の詳細をご紹介します。こちらもぜひご覧ください。

「COMPANY Talent Management」シリーズについてはこちら

もっと「COMPANY」について知りたいな、と思ってくださった方は公式Xのフォローもお願いします。

人事業務・働き方に関するトレンドや「COMPANY」の最新情報、事例・お役立ち情報公開のお知らせを投稿しています。

COMPANY【公式】X @COMPANY_jinji

https://x.com/COMPANY_jinji