2024年5月、育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に施行されています。

この改正は、「育児」と「介護」という、多くの労働者がキャリア継続を断念しやすい節目において、誰もが安心して働き続けられる社会の実現を目指すものです。企業に限らず、社会全体で育児・介護の両立支援を強化し、柔軟な働き方を整備するための重要な一歩といえます。

企業は、法改正の背景やポイントをしっかり理解し、進めるべき取り組みを検討することが不可欠です。本記事では、改正内容から企業の対応策、人事システムの活用までをわかりやすく解説します。

目次

育児・介護休業法等改正の背景と目的

背景

少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少が深刻な課題です。また、共働き世帯が増加したことにより、働きながらの育児・介護はますます困難になっています。こうした社会情勢において、育児や介護を理由にした従業員の離職は、企業にとっても大きな損失です。

以上の背景から、育児や介護と仕事を両立できる職場・社会づくりが求められています。

目的

今回の法改正は、少子高齢化が進む日本において、誰もが働き続けられる社会をつくることが目的です。おもに、男女を問わず希望に応じた柔軟な働き方の実現、男性の育休取得を促す環境づくり、介護離職を防ぐための制度改善の3つが柱になっています。

・目的1:男女ともに希望に応じた仕事と育児の両立を可能にする

育児と仕事の両立が無理なく両立できる環境をつくるため、男女が平等に育児に関わる制度の整備と、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現する措置の拡充。

・目的2:「共働き・共育て」の第一歩として、男性の育児休業取得を促進する

育児休業取得促進の実効性をより高めるため、男性の育児休業取得をはじめとした、仕事と育児の両立支援に関する事業主の取り組みを促進。

・目的3:介護離職防止のための取り組みを進める

介護を理由にキャリアを断念する人が増えないよう、事業主による両立支援制度の個別周知と意向確認を促すことで、制度を利用しやすい雇用環境の整備。

次章では、これらの実現に向けた法改正のポイントと、企業の対応策を詳しく見ていきましょう。

法改正の内容と企業が把握するべきポイント3つ

令和7年(2025年)4月1日に施行される育児・介護休業法の内容について、企業が把握しておくべき主な3つのポイントを解説します。

ポイント1:子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

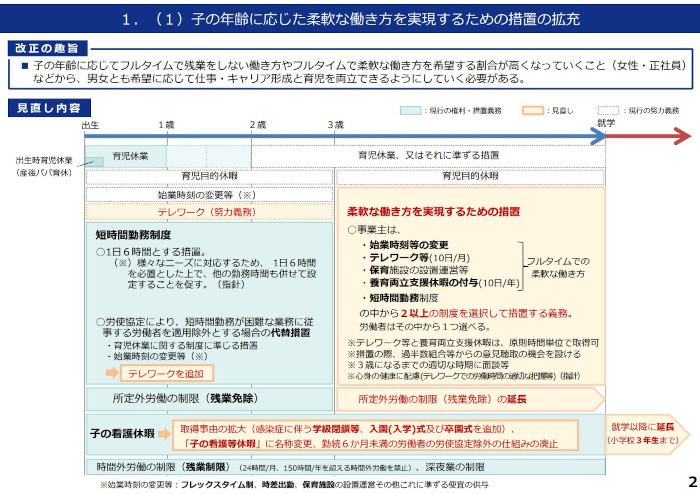

育児と仕事の両立を支える制度が強化されました。主な拡充措置は次の通りです。

●子の看護休暇:「小学校就学前」から「小学校3年生」までの子を育てる従業員へ対象を拡大し、学級閉鎖や式典への参加も取得理由に追加

●残業免除:「3歳未満」から「小学校就学前」の子を育てる従業員へ対象を拡大

●短時間勤務の代替措置:3歳未満の子を育てる従業員は、新たに「テレワーク」が利用可能

▼図:子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

出典:厚生労働省 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」(P2)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

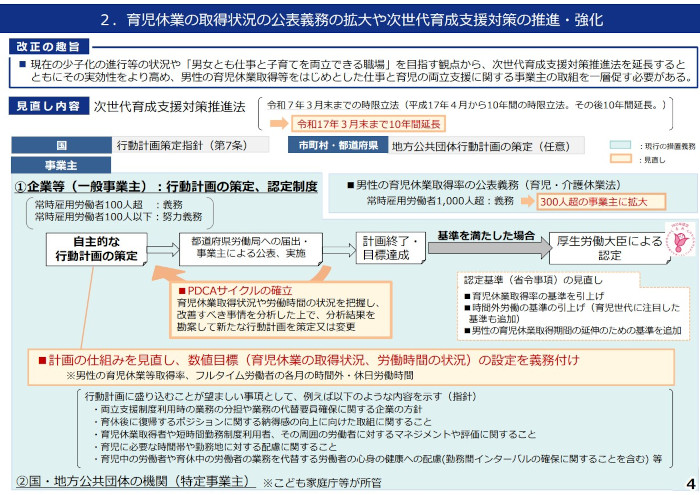

ポイント2:育児休業の取得状況公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

「育児休業の取得状況」の公表義務の対象が、次の通り拡大されました。

●育休取得率の公表義務拡大:従業員301人以上の企業を対象とする、年1回、男性育休取得率等を自社のウェブサイト公表等が義務化

●次世代育成支援対策推進法の推進・強化:育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け、有効期限を令和17年3月31日まで10年間延長

▼図:育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

出典:厚生労働省 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」(P4)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

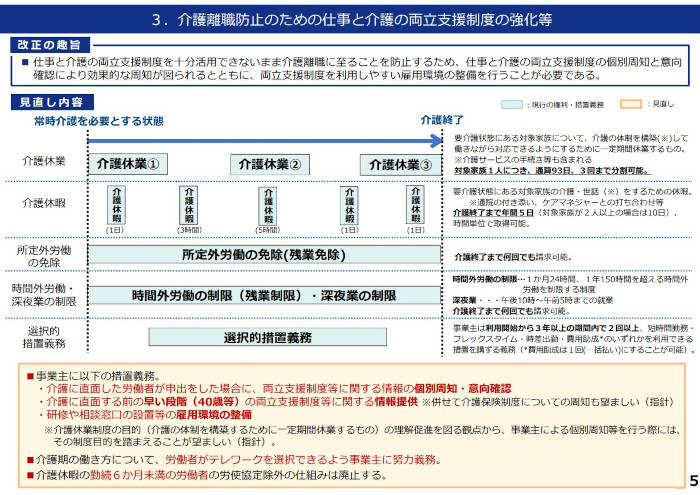

ポイント3:介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化など

次の通り、介護の判断基準の見直しが実施され、企業の周知と雇用環境の整備が義務化されました。また、対象者と働き方も拡充されました。

●介護の判断基準の見直し:障害や医療的ケアが必要な家族にも対応しやすく

●企業対応の義務化:企業の従業員への個別周知や雇用環境の整備が義務化

●対象の拡充:継続雇用期間6か月未満の従業員も請求可能

●働き方の拡充:テレワークの選択が新たに「努力義務化」

▼図:介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

出典:厚生労働省 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要」(P5)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

法改正に対する企業の対応状況と求められる対応

今回の改正は、従業員一人ひとりのライフステージや家庭環境に応じた「柔軟な働き方そのものを提供すること」に重点が置かれています。この変化は、法律による最低限の制度保障から一歩踏み込み、企業に対し、より実効性の高い働き方改革を推進するよう促すものです。

単なる義務化への対応にとどまらず、企業文化や働き方をアップデートする絶好の機会と捉えましょう。そして組織全体の生産性や競争力を高めるために、企業の対応状況を踏まえて、自社での取り組みを検討することが肝要です。

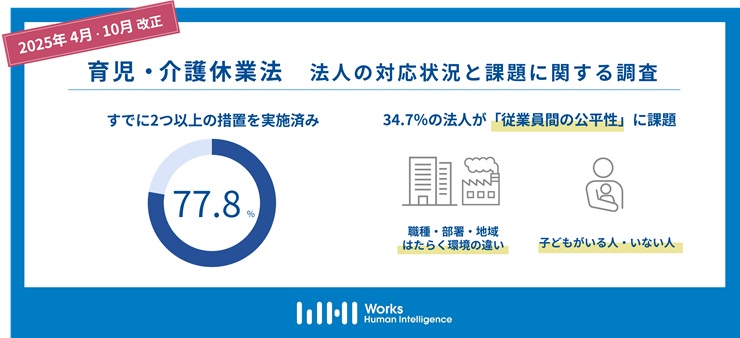

育児・介護休業法改正に対する企業の対応状況

大手法人の約8割が、すでに法改正で求められる「柔軟な働き方を実現するための措置」を2つ以上導入しており、制度整備は着実に進んでいます。また、就業しつつ、子を養育することを容易にするために「養育両立支援休暇」の導入を検討する企業も増え、支援策の多様化が進展している状況です。

一方で、部門や勤務場所、子どもの有無によって制度利用の差が生まれ、従業員間の公平性に関する課題も浮上してきています。このような偏りを放置すると、社内での不満や不公平感に繋がりますので注意が必要です。

出典:WHI 【2025年4月・10月育児・介護休業法改正 法人の対応状況と課題に関する調査】77.8%の大手法人が今後義務化の「柔軟な働き方を実現するための措置」を先行対応

https://www.works-hi.co.jp/news/20250317

企業・人事部が求められる対応

育児・介護休業法の改正で求められる「柔軟な働き方」を実現し、企業文化として浸透させるためには、制度の整備や実施だけで終わってはいけません。

企業は制度の見える化、公平な支援体制の整備、さらに継続的な改善への取り組みが必要です。以下の表では、企業が取り組むべき対応を具体的にまとめました。

| 求められる対応 | チェックリスト |

|---|---|

| 制度の見える化と従業員への浸透 | 制度の存在や利用方法を、従業員が正しく理解できるようにしている |

| 社内ポータルやガイドブック、研修などで情報提供を行っている | |

| 制度利用を促す周知・啓発が継続的に実施されている | |

| 公平な取得と復職支援のしくみの整備 | 制度の利用をためらわせる要因(不公平感など)を把握している |

| 対象者に対し、個別に対応・支援する体制を整えている | |

| 復職後のフォロー体制(業務調整、面談など)が明確にされている | |

| 人事部門による継続的なモニタリングと改善 | 制度の利用状況や課題を定期的に把握している |

| フィードバックをもとに制度の見直しや改善を実施している |

法改正をチャンスに変える!人事システムの活用メリット

働き方改革や法改正が進む中、勤怠管理は単なる事務作業ではなく、企業経営に直結する重要なテーマとなっています。特に、従業員数や雇用形態の多い大手企業では、法令遵守・柔軟な働き方への対応・業務効率化といった複数の課題に同時に向き合わなければなりません。

ここでは、システムの導入がどのようなメリットをもたらすのかをご紹介します。

法令遵守の強化:労働時間の適正管理とリスクの低減

労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務など、法令遵守は企業にとって重要なテーマです。今回の改正においては、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」が義務化されたことに伴い、通常とは異なる勤務時間で働く人が増え、新たな休暇制度を設ける企業もあるでしょう。

勤怠管理システムを導入することで、労働時間の集計や上限管理、休暇取得日数の自動チェックなどが正確に行われ、企業のコンプライアンス体制を強化できます。

働き方の拡充への対応:テレワークやフレックス制度を支援

先述した柔軟な働き方の義務化によって、企業はテレワークなど多様な勤務形態を持つ可能性もあります。

人事システムを活用すれば、PC・スマートフォンなどさまざまな端末からの打刻や、あらゆる勤務パターンへの対応が可能です。システムを活用することによって、テレワークなどの働き方の拡充に対する障壁が下がります。

業務効率の向上:人事部門の負荷軽減と精度向上

従来の紙やエクセルによる勤怠管理では、申請や承認作業、集計業務に多くの時間と労力がかかります。

勤怠管理システムを導入すれば、申請・承認フローの自動化やリアルタイムな打刻集計が可能となり、人事・総務部門の業務効率が飛躍的に向上します。また、ミスや二重入力などのヒューマンエラーも削減され、精度の高い勤務管理が実現できるでしょう。

まとめ:さまざまな勤務形態や法改正に対応!クラウド型勤怠ソリューション

育児・介護休業法等の改正をきっかけに、多くの企業は柔軟な働き方の措置を取り入れはじめていますが、施策の形骸化や従業員間の不公平といった課題も浮上しています。今後は制度の見える化、公平な支援体制の構築、継続的な改善に加え、人事システムを活用した制度運用の効率化が、組織全体の生産性向上と働きやすい環境の実現につながるでしょう。

当社のクラウド統合人事システム「COMPANY 勤怠管理」は、大手企業の課題解決に必要な機能をすべて標準で提供するサービスです。

たとえば、フレックスタイム・裁量労働制・変形労働時間制・在宅勤務等、さまざまな勤務形態の一元管理が可能です。長時間労働を未然に防ぐアラート機能や、従業員の勤怠報告・申請時の入力負荷を軽減する補完機能も搭載しています。また、モバイル対応や最新の法規制にも対応しており、安心してご利用いただけます。この機会にぜひご検討ください。