2023年、2024年と賃上げの気運が高まり、大企業を中心に賃上げを実施する企業が相次ぎました。本格的に賃上げが行われ始めてから3年目となる2025年、企業の賃上げ動向はどうなるのでしょうか。

本記事では2024年の賃上げを振り返りつつ、2025年の動きを解説します。

1分サマリ

・2025年の春闘では前年と同様の賃上げ要求が行われる見通しだが、物価上昇は昨年よりも落ち着き、2025年の実質賃金はプラスに転じる兆しがある。

・2025年の賃上げは横並びで多くの企業が実施するというより、資金力のある企業や人手不足感が強い業界でエンゲージメント・採用競争力向上のために実施される。

・少子高齢化によって、初任給のアップといった賃上げは今後も続くが、賃上げではなく、福利厚生制度によってエンゲージメント向上を図る企業も増えてくる。

目次

賃上げとは

賃上げとは、企業が従業員に支払う賃金を引き上げることで、主に「定期昇給」と「ベースアップ」という2つの方法があります。

定期昇給(定昇)とは

企業が定めた基準に沿って定期的に行われる昇給です。主に従業員の勤続年数や年齢、評価結果などに基づいて昇給額が決定されます。

ベースアップ(ベア)とは

全従業員に対して一律で行われるベース(基本給)の底上げです。

最近ではこれらの方法以外にも、株式報酬の導入、手当の増額なども賃上げとして取り上げられており、賃上げの方法は多様化してきているといえます。

2024年賃上げ動向の振り返り

2024年は2023年と同様、大手企業を中心に賃上げが相次ぎました。

厚生労働省の集計「令和6年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると、2024年、交渉前の平均賃金に対する賃上げ率は5.33%で、2023年(3.60%)に比べ1.73ポイント増加しています。5%を超えたのは1991年の5.65%以来、33年ぶりとなりました。

参考:厚生労働省「令和6年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します」

2024年は2023年よりも賃上げ率が高く、平成初期以来の大幅な賃上げとなりました。

2025年の賃上げ最新動向

では、2025年の賃上げはどうなるのでしょうか。現時点で出ている動きを、以下3つの観点から説明します。

①日本労働組合総連合会(連合)の春闘目標

②物価動向

③実質賃金

①日本労働組合総連合会(連合)の春闘目標

日本労働組合総連合会(連合)は労働組合のナショナルセンター(全国中央組織)であり、連合が示す春闘目標は、各企業の労働組合の春闘においても参考にされます。

2023年、賃上げの火付け役となったのは連合が春闘目標「5%程度」と高い目標を掲げたことでした。2024年、連合は「5%以上」というさらに高い目標を掲げましたが、2025年も同じく「5%以上」という目標を掲げています。

連合は、社会に賃上げを定着させるため、2024年と同程度の賃上げを目指します。

▼連合による上げ幅の指標

| 2023年 | 2024年 | 2025年 |

| 5%程度 | 5%以上 | 5%以上 |

※2023年、2024年、2025年すべて定期昇給を含む

参考:日本労働組合総連合会 各年の春季生活闘争基本構想、賃金要求指標パッケージより抜粋

「2023春季生活闘争基本構想」「2024春季生活闘争基本構想」「2025春季生活闘争基本構想」

また業界別の労働組合についても、月12,000円~15,000円程度のベースアップを要求水準としているところが多く見られます。これも2024年と同程度であり、労働組合側としては昨年と同じ水準の賃上げを要求することが予想されます。

②物価動向

次に物価動向を見てみましょう。

公益社団法人日本経済研究センターが発表している消費者物価上昇率(前年比)によれば、2025年度は2.06%の物価上昇率が見込まれます。2024年度が2.55%だったことを考えると、やや物価上昇は落ち着いています。さらに2026年度には2%を切る水準になる見込みです。

参考:公益社団法人日本経済研究センター 「ESPフォーキャスト調査」(2025年1月調査)

③実質賃金

物価の変動を考慮した実質賃金(※)についても見ていきましょう。

厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2024年の年間の実質賃金は前年比で-0.2%でした。これは物価の上昇率が賃金の上昇率を上回っているということであり、2022年から3年連続でマイナスです。ただ2023年は前年比-2.5%でしたので、2024年の賃上げにより実質賃金にも改善が見えています。2024年12月単月で見ると、実質賃金は0.6とプラスに転じています。

※実質賃金:従業員に支払われる給与(名目賃金)に物価変動を加味した賃金額

参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年12月分結果速報」(2025年2月発表)

①~③をまとめると、労働者側は前年と変わらず、高い水準の賃上げを要求する見通しです。ただし物価上昇が落ち着き始めていること、実質賃金もプラスに転じる兆しが見えていることから、2023年や2024年とは状況が違っていることがわかります。

すでに賃上げは物価高への対応という役割を終えており、生活保障のためにどの業種も横並びで賃上げをするという流れではなくなっています。

また2023年、2024年と連続で賃上げ(ベースアップを含む)に踏み切った企業では、すでに人件費負担が大きく増加。

2024年に筆者が執筆したコラムでも、2025年は賃上げの動きがやや落ち着くと予想しました。実際に2025年の動きを見ると、足並みをそろえて幅広く行われているというよりは、特に人手不足の問題が大きい業界や業績が好調な企業で賃上げが実施されています。

賃上げは物価高への対応から、採用競争力の向上と、資金力のある企業が従業員のさらなるエンゲージメント向上のために実施されるフェーズへと変わりました。

業界別の賃上げ動向

特に賃上げの動きが見られるのは小売業と金融業、飲食業です。WHIは2024年10月に小売業人事部門長交流会を開催しています。小売業についてはそこで得られた企業の声も参考にしながら、それぞれの賃上げの状況について解説します。

小売業

2024年、小売業界では賃上げが相次ぎました。正社員については、春闘で同業他社の満額回答が早々と出てしまい、2年連続でベースアップをしないといけない状況だったとの声があります。またアルバイトの時給についても、同業他社に追随して賃上げを実施してきました。

正社員のベースアップをするために、原資を捻出する方法として、全従業員に占める正社員比率を減らしアルバイト比率を上げる企業も見られます。一方、1日8時間労働する正社員が減り、時給制で働くアルバイトが増えることで、現場ではシフトが組みにくくなるという実態もあります。

2025年にも賃上げを予定している企業が見られますが、このデフレ下でコスト削減による資金捻出には限界がきているようです。今年も賃上げを行うためには、価格転嫁の実施が強く求められています。しかし顧客(消費者)が価格の変化に敏感な業界であるため、値上げについては、慎重に粘り強く実施していくようです。

金融業

金融業では、2023年頃から初任給のアップと転勤手当の拡充という動きがでてきました。金融業は大手企業の新卒採用人数が多く、若い人材の採用競争が激しい業界です。採用競争で少しでも有利に立つために、2023年以降多くの企業が初任給をアップさせてきました。銀行、証券、保険といずれにおいても初任給を30万円代にする企業が増えています。

また金融業は全国に支店があり、転勤がつきものの業界です。一方でコロナ禍以降、テレワークによる働き方が普及したことにより、従業員の働き方に対する価値観が多様化しました。労働者の間でも転勤に対する抵抗感が増してきています。

そのような中で、東京海上日動火災保険は2026年度の新卒採用から転勤に関する同意有無を確認し、転勤が実現した場合には「転居転勤サポート手当」を支給するように人事制度を改定する予定です。これにより、学部卒の新卒初任給は最大で41万円となります。転勤に伴う負担に対し、手当で報います。

参考:東京海上日動火災保険株式会社「2026年4月新人事制度の導入について」

飲食業

飲食業界ではコロナ禍によって一時的にパート・アルバイトが少なくなり、その後需要が回復したため人手不足に陥っています。帝国データバンクによる2024年10月の調査では、非正規社員の人手が最も不足している業界が飲食店でした。店舗での人材を確保するために、パート・アルバイトの時給を上げる動きが見られます。

参考:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)」

2025年賃上げ率

2025年の賃上げでは、定期昇給とベースアップを合わせて、5%前後の賃上げが多い印象です。ただし、銀行や保険会社では8%台の賃上げを行う企業も見られました。筆者が調査した限りでは、最大で20%台の賃上げが行われており、企業の方針によって上昇幅には大きく差があることがわかります。

賃上げを行っている企業には、業績が非常に好調な企業もあり、売上や利益の上昇が賃上げを後押しする要因になっていそうです。単純に業績や資金力だけが賃上げの要因ではなく、業界の人手不足が深刻で、人材を確保するために賃上げせざるを得ないケースも見られます。

今後の賃上げ予測

今後も少子高齢化から、若年層はさらに減少していきます。そのため、若年層を採用するにあたって、初任給を増加させる動きはますます広まりそうです。また人手不足から、現役時代と同じように働く高齢者が増えると予想されるため、高齢者の賃金も増加する可能性があります。

賃上げの動きはこれからも続くと見られますが、資金力に余裕のある企業では賃上げができても、そうではない企業にとってはこれ以上人件費負担を増やせません。その場合は、賃金ではなく、福利厚生制度を充実させることによって従業員の離職防止や採用を強化する動きも見られるでしょう。

政府による賃上げ促進税制などの支援

石破首相は、2024年11月26日の政労使意見交換にて、2024年の賃上げの勢いで、2025年の春季労使交渉でも大幅な賃上げが実現できるよう、労使に協力を依頼しました。

参考:首相官邸「政労使の意見交換」

政府としても賃上げを積極的に支援していく方針で、特に中小企業向けの賃上げを後押しします。その一環として、賃上げを行う中小企業を対象に、固定資産税の軽減を行う特例措置の期限を2年延長し、2027年3月末までとしました。また賃上げ率に応じて、軽減率を引き上げています。

- ・賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準を1/2に軽減

- ・賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合は、5年間、課税標準を1/4に軽減

参考:経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」

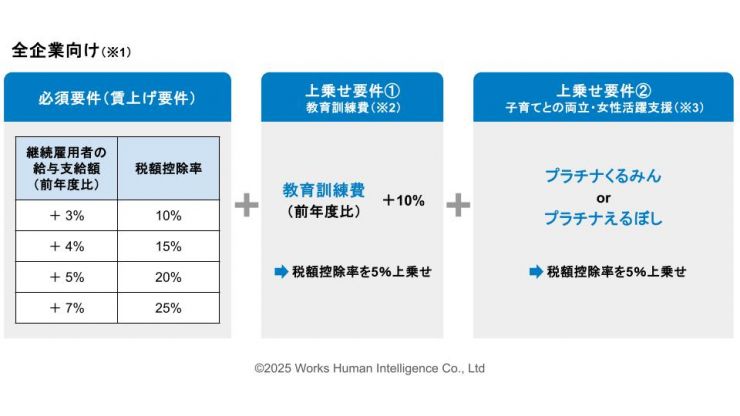

中小企業だけではなく、大手企業も含む全企業が使える制度としては、賃上げ促進税制があります。こちらは2027年3月末までに開始する事業年度において適用が可能です。

給与等支給額が前年と比較して、3〜7%増加した時に10~25%の税額控除率が適用されます。

さらに、教育訓練費が前年と比較して10%増加しており、プラチナくるみんまたはプラチナえるぼし(※)の認定を得ている場合は、それぞれ5%ずつ税額控除率がアップし、最大で35%の税額控除が受けられます。

(※)プラチナくるみん、プラチナえるぼし:くるみん、えるぼし認定企業のうち、より高い水準の取組を⾏った企業が一定の要件を満たした場合受けられる特例認定

(※1)青色申告書を提出する全企業又は個人事業主

(※2)教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上である場合に限り、適用可能

(※3)プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定及びプラチナえるぼし認定については、適用事業年度終了の日において認定を取得している場合が対象

参考:経済産業省.「令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット」

まとめ|賃上げは、エンゲージメント強化・採用強化のために行う段階へ

賃上げについては、各社が一斉に賃上げするというフェーズを終え、自社の従業員エンゲージメント強化・採用強化のために実施を判断するフェーズに来ています。

自社の賃金カーブや給与・手当・賞与の配分、あるいは福利厚生のどこで従業員に報いるのか、他社動向を把握しながら、自社に合った方法を考えましょう。企業の賃上げ方針を検討するうえで、本記事が参考になれば幸いです。