退職代行サービスはここ数年で知名度が上昇し、企業の規模を問わず、利用数が増えています。

従業員が退職代行サービスを使用した場合、人事部はどのような対応をすればよいのでしょうか。退職代行サービスに関する現状や実務対応上のポイントなど、もしものときに正しく対応するための方法を解説します。

1分サマリ

・退職代行サービスの利用数が近年増えています。人事部には実務上のポイントをおさえて適切に対応することが求められます。

・退職代行サービスは違法ではありませんが、民間企業の場合、退職交渉はできません。

・まずは本人からの委任状を確認し、その後必要な手続きを行います。貸与物の返却などは、本人からの返却が望ましいです。

・退職代行サービスの利用を想定したうえで、必要に応じて就業規則の改定を検討しましょう。

目次

退職代行サービスはどの程度使われている?

東京商工リサーチの「2025年 企業の『退職代行』に関するアンケート調査」によれば、退職代行サービスの利用数は、中小企業よりも大手企業の方が多いことがわかっています。

<2025年 企業の『退職代行』に関するアンケート調査結果>

「退職代行」業者から退職手続きの連絡を受けた企業の割合は

・資本金1億円以上の大手企業:15.7%(489社中、77社)

・資本金1億円未満の中小企業:6.5%(6,164社中、404社)

大手企業の方が多い理由として以下が考えられます。

・退職のための事務手続きが整備されている(同調査でも言及)。

・従業員数が多い分、中小企業よりも業務を代替するリソースが多い。

・退職代行サービスを使用してもトラブルになりにくいと考える心理が働いている。

(出典)東京商工リサーチ 「2025年 企業の『退職代行』に関するアンケート調査」

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201481_1527.html

退職代行サービスを従業員が利用した時の対応

退職代行サービスの利用は認められている?

従業員による退職代行サービスの利用は、違法ではありません。

民法第627条によれば、労働者は期間の定めのない労働契約の場合、いつでも解約の申し入れができ、雇用は申し入れの日から2週間を経過することで終了します。

この申し入れについては、必ずしも本人が行うべき、という規定はないため、申し入れを代行することは問題ないです。

また、退職代行サービスには主に3つの形態があり、それぞれ運営主体が異なります。①弁護士事務所、②労働組合(ユニオン)、③民間企業、どこが運営しているかによって交渉可能な範囲や法的根拠も変わります。

ここでポイントとなるのは、民間企業が代行できるのは、あくまで退職届の提出をはじめとする申し入れや単純な手続きであり、退職交渉は代行できないことです。退職交渉は弁護士や団体交渉権のある労働組合にしか認められていません。

表:運営主体別 退職交渉の可否と退職交渉に対する法的根拠

| 退職交渉の可否 | 退職交渉に対する 法的根拠 | |

|---|---|---|

| 弁護士 | 可 | 弁護士法による正式代理権 |

| 労働組合(ユニオン) | 可 | 労働組合法7条による団体交渉権 |

| 民間企業 | 不可 | なし |

従業員が退職代行サービスを利用した際の手続き

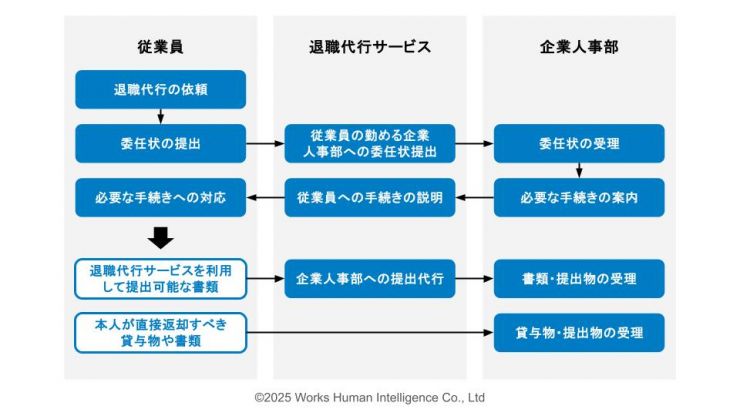

図:従業員が退職代行サービスを利用した際の手続き

上記は、従業員が退職代行サービスを利用した際の、おおまかな流れを表しています。

退職に関する具体的な対応は以下の通りです。

・退職届の回収

・有給休暇の扱いについての確認

・貸与物の返却

・健康保険証の返却

・離職票や源泉徴収票の送付先確認

次章では、上記対応について人事部が注意すべき点を解説します。

退職代行サービスを利用した退職対応における、人事部の注意点

前章で示した退職手続きは、退職の意思表示が従業員からであっても、退職代行サービスからであっても同様です。

しかし、退職代行サービスを従業員が利用した場合は、本人と直接連絡がとれないケースが多く、より確実に手続きを行うためにはいくつか注意すべき点があります。

本人からの委任であるかを確認する

退職代行サービスから連絡があった場合、まずは従業員本人からの委任であることを確認する必要があります。本人の意思とは関係なく連絡が来ている可能性も0ではありません。

自社で規定している退職届とあわせて、従業員本人の署名・捺印のある委任状を退職代行サービスから受領しましょう。

年次有給休暇の取り扱いを確認する

従業員本人の委任を受けた退職代行サービスから、退職日までに年次有給休暇の取得をしたい旨の申出があった場合、基本的には年次有給休暇を取得してもらいます。

労働基準法によれば、事業の正常な運営を妨げる場合には年次有給休暇の取得時期を使用者が変更できます。しかし、代替人員が確保できず、本人がいなければ事業運営が成り立たないというレベルでなければ、実際に時期変更することは難しいです。

退職代行サービスを使用している場合、すでに従業員が出社していないというケースも想定されますので、実務的には申出があった分の年次有給休暇を消化させることが多くなるでしょう。

また年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています。退職者が条件に当てはまる場合は、確実に5日は取得させる必要があります。

離職票や源泉徴収票の送付先を確認する

事業主は労働者が離職により雇用保険の被保険者でなくなった場合、公共職業安定所に資格喪失届と、従業員が希望した場合には離職証明書も添えて提出しなければなりません。

この離職証明書をもとに労働者に対して離職票が発行されますが、離職票の交付は事業主から労働者に行うことが多いです。

離職票の交付希望があった場合は、退職代行サービスを通じて離職票の送付先住所も確認しておくようにしましょう。

なお、従業員が離職時点で59歳以上だった場合には、離職証明書の提出と離職票の交付は必須ですのでご注意ください。

また従業員が他社に転職する場合には、転職先で年末調整を実施するために源泉徴収票が必要な場合もあります。この場合、離職票の交付希望がなかったとしても、源泉徴収票の送付先住所として、退職後の住所を確認する必要があります。

従業員本人による対応が望ましい手続き

退職代行サービスを利用していたとしても、手続きの内容によっては、代行があまり望ましくないものもあります。従業員本人による対応が望ましい手続きとしては以下が考えられます。

貸与物の返却

会社から従業員に貸与しているもの(PC、携帯電話、制服、社員証など)は確実に返却してもらう必要があります。機密情報が含まれるものや社員証は、従業員本人以外が所持することは望ましくありません。退職代行サービスを利用していたとしても従業員本人から貸与物を返却してもらうように強く要請しましょう。

健康保険証の返納

健康保険証については、2024年12月2日から新規の発行は停止されていますが(※)、2025年12月1日までは経過措置として使用可能です。

従業員が健康保険証を所有している場合は、返却してもらう必要があります。健康保険の被保険者資格を喪失してから5日以内に事業主に返納しなければならず、本人以外が所有することは望ましくありませんので、期限内に本人から返納してもらうことを強く要請しましょう。

貸与物を本人が返却しなかった場合、まずは内容証明郵便による督促を行いましょう。それでも返却が行われなければ、入社時の誓約書や就業規則に基づいて、損害賠償という手段をとる方法もあります。

(※)参考:厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

機密情報、営業秘密を含む資料の返却、廃棄

営業用の提案資料や顧客情報など、会社が保有する営業秘密・機密情報を、従業員が自宅に持ち帰っている可能性があります。その場合は、確実に返却・廃棄する必要があるため、必要に応じて廃棄してもらう、あるいは会社まで返却させるといった対応が必要です。

上記のように、従業員が退職代行サービスを使用した場合であっても、本人による対応・返却が望ましいものもあります。

現状の就業規則が退職代行サービスの利用を想定せずに作られている場合、本人の対応が望ましいものについては、これから就業規則で規定することを検討してみてもよいかもしれません。

退職代行サービスの利用を想定し、必要に応じた就業規則の見直しを

従業員が退職代行サービスを利用したとしても、行うべき退職手続きに大きな違いはありません。しかし、退職代行サービスとのやりとりだけで済む手続きもあれば、企業としては本人による対応が望ましいものもあります。

どのような手続きが必要で、本人による対応が必要なものは何か、事前に決めておくとよいでしょう。本記事がきっかけのひとつになれば幸いです。