株式会社Works Human Intelligence(本社:東京都港区、代表取締役社長最高経営責任者:安斎富太郎、以下 ワークスHI)は、統合人事システム「COMPANY」のユーザー119法人を対象にジョブ型雇用に関するアンケート調査を実施いたしました(調査期間:2021年1月27日~2月19日)。日本の大手法人での検討状況や、「ジョブ型雇用」に関連する意見について、結果をお知らせします。

本調査の背景

日本経済団体連合会からのジョブ型シフトへの提言、新型コロナウイルス対応でのテレワークの普及により、昨年から「ジョブ型雇用」に対する注目が高まっています。

一方で、現在の日本では「ジョブ型」という言葉の解釈さえも、法人によって異なるのが実情です。

本調査では、従来日本で採用されてきた人事制度である「職能資格制度」に代わり、「職務や職責を定義して基準を設ける制度」を「ジョブ型」と仮定。

詳細に職務内容や要件を定義する「ジョブディスクリプション(職務記述書)」や、ジョブディスクリプションほど厳密な定義は行わず、役割を言語化して定義する「役割等級制度」の導入状況を伺うことで、大手法人においてどの程度、「職務や職責を言語化・明確化する」という考え方が浸透しているかを含め、調査を行いました。

調査結果概要

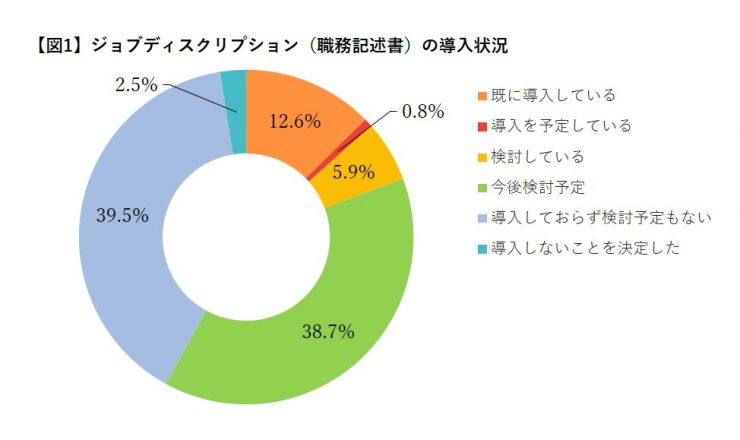

- ジョブディスクリプション(職務記述書)を導入済の法人は12.6%、導入・検討予定は45.4%

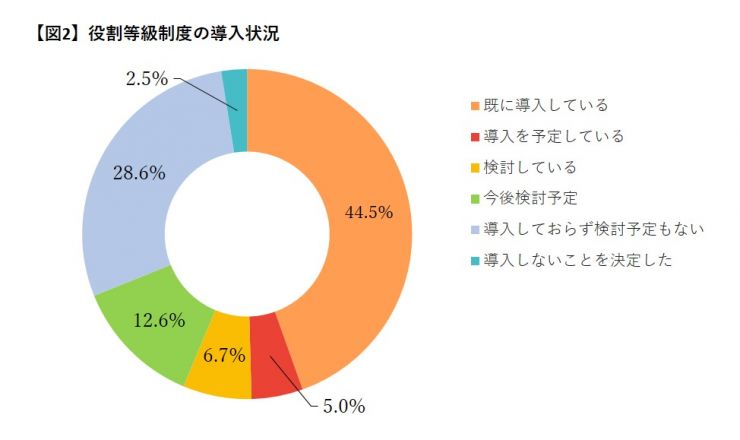

- 役割等級制度を導入済の法人は44.5%、導入・検討予定を含めると68.8%

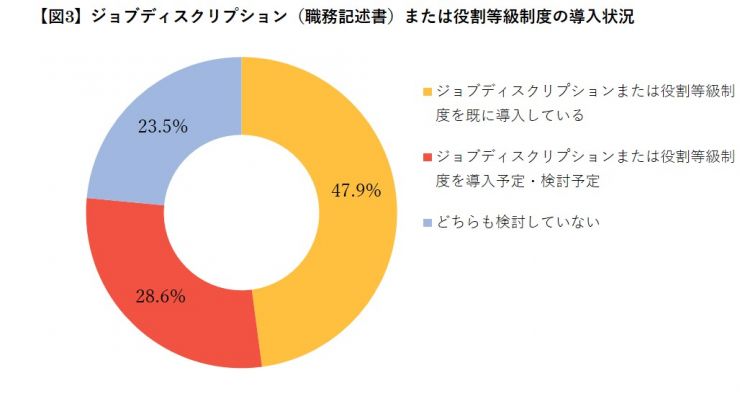

- 1、2の結果を総合すると、76.5%の法人がジョブディスクリプションや役割等級制度を利用し、職務や職責を定義する方向へ進んでいる

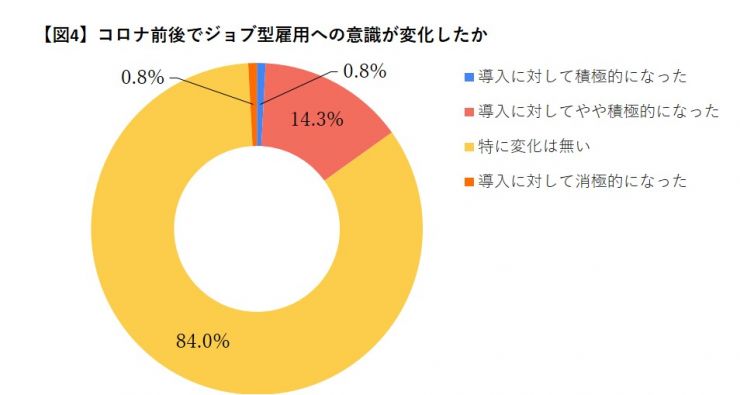

- コロナ禍をきっかけに、以前と比べ「ジョブ型雇用」導入に対して「積極的になった・やや積極的になった」と回答したのは15.1%

- 定性コメントでは、メリットやデメリットの他「欧米版のジョブ型はマッチしないのでは」「まずはメンバーシップ型とのハイブリッド型から」といった声も

調査結果

1. ジョブディスクリプション(職務記述書)を導入済の法人は12.6%、導入・検討予定は45.4%

ジョブディスクリプション(職務記述書)を既に導入している法人は12.6%という結果でした。導入理由には、「同一労働・同一賃金の実現のため有期雇用社員に対して導入した」という回答や、「中途採用に関して、特定の業務の補充のため導入した」という回答がありました。

|

<ジョブディスクリプション(職務記述書)の導入目的>(一部回答抜粋) ・医療・福祉事業であり特定の業務に特化した専門職が必要だったため。 |

2. 役割等級制度を導入済の法人は44.5%、導入・検討予定を含めると68.8%

役割等級制度を既に導入している法人は44.5%という結果でした。導入済の法人において、役割等級制度の適用範囲は「全社員」という回答が約半数で、次に「一定の役職」、「特定の職種」という回答が続きました。

導入理由には、評価に関するもの(専門性の高い能力発揮を評価するため/評価の納得性向上/役割・職務と処遇の一致)や「脱年功序列のために、職能資格制度から変更した」という回答も見られました。

|

<役割等級制度の導入目的>(一部回答抜粋) ・脱年功序列のため。 |

3. 76.5%がジョブディスクリプションや役割等級制度を利用し、職務や職責を定義する方向へ

上記の結果より、ジョブディスクリプション(職務記述書)または役割等級制度を既に導入している法人は47.9%となりました。いずれかを導入・検討予定の法人(28.6%)と合わせると、全体の76.5%が、職務や役割を定義する人事制度を導入済または導入・検討予定であることが分かりました。

日本で多く採用されている職能資格制度に代わって、職務や役割に基づく制度への注目が高まっている実態が浮き彫りになりました。

4. コロナ禍をきっかけに以前と比べ「ジョブ型雇用」導入に対して「積極的になった・やや積極的になった」と回答したのは15.1%

コロナ禍をきっかけに以前と比べ「ジョブ型雇用」導入に対して「積極的になった・やや積極的になった」と回答した法人は15.1%でした。

意識に変化があった法人も見られましたが、大手法人においては新型コロナウイルスの感染拡大前から人事制度変更が検討されており、「ジョブ型」もその延長線上で実施・検討されていることが明らかになりました。

5. 「ジョブ型雇用」に関連する具体的意見

「ジョブ型雇用」に関する意見や疑問を伺ったところ、メリットやデメリットの他、日本の人事制度との融合に関する回答等が見られました。

▼「ジョブ型雇用」導入に前向きな意見

|

・求人者の特筆したスキルが目立つため、企業からすると即戦力で期待できる人材を採用でき、採用者も職務のミスマッチで退職しにくくなるというメリットがあると思う。 |

▼「ジョブ型雇用」導入に慎重な意見・懸念点

|

・会社として、業務をジョブ型として捉えておらず、付随する対応についても検討予定はない。 |

▼その他の意見

|

・「ジョブ型雇用」と「ジョブ型人事制度」が社内でも混同されて使われているため、言葉の定義を明確にすべき。職務基準や役割基準の人財管理(ジョブ型の人事制度・人財管理)を行う目的と範囲を明確にして、導入の検討を行うべき。 ・ジョブ型雇用のイメージが先行しており経営陣では過度に期待感が高まっている中、法令によるバックアップがないため人事部門としては非常に苦しい状況にある。 |

総括(解説:WHI総研※ シニアマネージャー 伊藤 裕之)

経営戦略と連動した人事戦略として、「ジョブ型」の制度運用が適切かの判断が必要

注目の背景

各企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)に代表されるデジタル化やグローバル化、さらには昨年のコロナ禍といった、近年の企業環境の変化に対応する経営戦略が求められています。

人事戦略についても、経営戦略と連動した多くの変化が求められており、「ジョブ型」はその解決策の一つとして注目を集めています。

日本で話題になっている「ジョブ型雇用」とは

ただし、現在日本の多くの企業で検討されトレンドとなっている「ジョブ型」は、本来のジョブ型雇用とは異なるものです。

その特徴は、新卒採用や(特に非管理職の)ジョブローテーション・定期昇給/昇格といった日本型の人事制度(「メンバーシップ型雇用」)の要素はある程度そのままにしたうえで、ジョブ型雇用の「職務定義および評価、報酬の明確化」「職務に対する最適な配置と人材の自律的な育成」を可能とする人事制度、運用設計です。

これを便宜上「日本版ジョブ型」と位置付けます。

各企業・法人の人事戦略と照らし合わせた検討が必要

現在、人事戦略においては、アンケートのコメントにも見られた通り、下記の3点が重視される傾向にあります。

① 処遇や機会の公平性

・同じような職務を行っている社員の処遇や報酬への納得感

・職務やポジションに適したスキルや意欲のある従業員を登用しやすい環境

② 適所適材の要員配置

・必要な職務やポジションに適切な人員が割り当てられている状態

・3年後、5年後等、将来を見据えた次世代の育成

・多様性を持った人材を活用することによる、イノベーションや組織活性化

・社内におけるローテーションや公募、または外部採用の実施判断の最適化

③ 従業員の自律的なキャリア形成

・自らキャリアを意識することによる、学びや経験へのモチベーション向上

・企業環境の変化に対応するための学び直しや専門性の向上

・人事のみにとどまらず、現場の管理職や上司のサポートによる成長の加速

「ジョブ型」がクローズアップされている背景には、実際に移行するかは別として、職務や職責(役割)を定義し採用や配置の基準として運用することが、実施の質を高め、結果的に企業や組織の生産性やパフォーマンス向上、従業員の成長促進につながるという認識があるからだと考えられます。

アンケート結果からは、実態としては、多くの人事部門が上記の背景を踏まえつつ、現実的な解を求めて、慎重に模索を行っている最中であると判断できます。

「ジョブ型」というと、「等級のランク付けをどのように行うのか」、「報酬や評価制度をどれだけ厳密に運用するのか」等といった点に議論が集中しがちですが、まずは「自社が何を目指すのか」、つまり、そもそも経営戦略と連動した人事戦略として、「ジョブ型」の制度運用が適切であるのか判断する必要があります。

その上で、「職務や職責をどこまで規定するのか(どこまで詳細化されていれば、求めるものが実現できるのか)」を明確にする必要があるでしょう。

職務や役割の定義作成のポイントはステップを踏むこと、現場の管理職もカギに

一方で、「ジョブディスクリプション(職務記述書)」や「役割定義」の作成は、最初かつ最大の課題になると考えます。具体的には下記のような点の考慮が必要です。

・基準としてどの粒度まで詳細に記述するか

・企業環境や、業務・組織の変化に合わせて更新できるか

・内容に納得性を持たせられるか

はじめから無理に全社で詳細な定義を行うのではなく、下記のような段階を踏むこともひとつの方法です。

・定義を行いやすい職務や職種から実施して、実現性を測る

・詳細な職務内容を記載するのではなく、まず大まかな責任範囲や期待される役割を記載する

・管理職レベルから実施していく

・いきなり定義を行うのではなく、その職務や職責で代表例となりうる社員から特徴をピックアップする(ペルソナ)

そのためには人事部門だけではなく、全社の協力や理解がなければ継続的な実施は困難です。

まず自社の戦略や人事のありたい姿、従業員に求める人材像や成長プランを明確に打ち出したうえで、社内に発信し、浸透させる時間が必要となるでしょう。

特に、現場の管理職は、職務や役割の定義を行い、従業員の成長サポートの主体となる等、実施におけるキーパーソンです。現場管理職の理解を得ることが、必要不可欠になると考えます。

解説者プロフィール

株式会社Works Human Intelligence WHI総研 シニアマネージャー

プロフィール

2002年にワークスアプリケーションズ入社後、九州エリアのコンサルタントとして人事システム導入および保守を担当。その後、関西エリアのユーザー担当責任者として複数の大手企業でBPRを実施。現在は、17年に渡り大手企業の人事業務設計・運用に携わった経験と、約1,200のユーザーから得られた事例・ノウハウを分析し、人事トピックに関する情報を発信している。

※WHI総研:当社製品「COMPANY」の約1,200法人グループの利用実績を通して、大手法人人事部の人事制度設計や業務改善ノウハウの集約・分析・提言を行う組織。

<調査概要>

調査名 :「ジョブ型雇用」に関する意識調査

期間 :2021年1月27日~2月19日

対象 :当社ユーザーである国内大手法人119法人

調査方法:インターネットを利用したアンケート調査

<引用・転載時のクレジット記載のお願い>

本リリース内容の転載にあたりましては、「Works Human Intelligence調べ」という表記をお使いいただきますようお願い申し上げます。

尚、本調査ではジョブディスクリプション(職務記述書)および役割等級制度について、制度の適用範囲や導入時期、課題等の詳細についても伺っています。詳細レポートをご要望の方は、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

ワークスHIでは引き続き、大手企業・法人のトレンドや業務実態について調査をしてまいります。

ワークスHI調査レポートとは ~HR領域における大手法人の実態を調査~

当社の製品・サービスは、約1,200の日本の大手法人グループにご利用いただいており、ほぼすべてのユーザー法人様にオンライン会員サイトへのご登録をいただいています。

このユーザーネットワークを通じて、当社では適宜、社会・経済情勢に合わせた諸課題について調査を実施。その結果を製品・サービスに反映するとともに、ユーザー法人様・行政機関・学術機関への還元を行っています。

* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

株式会社Works Human Intelligence

広報(担当:羽鳥、若林)

< 関連記事 >

ジョブ型雇用とは?誤解されやすいポイントと日本企業が導入する際に考えるべきこと

ジョブ型雇用とは?そして、日本企業はジョブ型雇用とどのように向き合うべきなのか?各国の状況を踏まえ、間違って認識されやすいポイントから日本企業におけるジョブ型雇用の実現方法、導入にあたってのデメリットまで含めて解説・検討します。

< 関連記事 >

「ジョブ型」トレンド時代に考えるべき人事制度と、人事・現場管理職のあり方

本来のジョブ型雇用とは異なる意味を持つ「日本版ジョブ型」。ジョブ型というワードに惑わされず、企業の目指す姿を実現するために組織や人事制度について考えるべきこととは?各企業のジョブ型実施状況を踏まえつつ、人事や現場管理職のあるべき姿を解説します。