DXビジネスへの転換に伴って発生した人財戦略の変化。

理想の人財育成に向けて人材情報を見える化し、データを用いたタレントマネジメントを実現。

写真左から:人事部長 伊﨑 様、人事部 HR Techチームリーダー 近藤 様、人事部 HR Techチーム 岸本 様

- 法人名

- コニカミノルタジャパン株式会社 (KONICA MINOLTA JAPAN, INC.)

- 本社所在地

- 〒105-0023

東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング 26F(総合受付) - 設立

- 1947年10月

- 資本金

- 3億9,710万円(2022年2月時点)

- 決算期

- 3月31日

- 主な事業内容

- 複合機(MFP)・プリンター、印刷用機器、ヘルスケア用機器、産業用計測機器などの販売、並びにそれらの関連消耗品、ソリューション・サービスなど。 新規注力事業の強化・拡充のための開発、企画、マーケティングなど。

従来の複合機を中心とした事業から、デジタルを活用した顧客DXの実現に向けた事業へとビジネスモデルの転換を進めるコニカミノルタジャパン様。2016年から統合人事システムとしてCOMPANYシリーズをご採用いただき、グループ会社でもCOMPANYをご利用いただいています。

今回、3,000名を超える従業員の情報を見える化し、人事データを用いたタレントマネジメントを加速することを目的に、タレントマネジメントシステムとコンサルティングサービスを採用いただきました。

ビジネスの転換に伴って変化したコニカミノルタジャパン様の人財戦略とその背景、タレントマネジメントシステムの採用理由から今後の展望までをお伺いしました。また、働き方改革の一環として実施されている、コニカミノルタジャパン様流のABW※「つなぐオフィス」についてもご紹介。取り組みの内容やニューノーマル時代の働き方に懸ける想いをお話しいただきました。

※ABW(Activity Based Working)従業員自身が働く場所・時間を自由に選択する働き方のこと

課題

・変革を起こせるDX人財育成に向けて各従業員の個性やキャリア志向の容易な把握が急務

採用理由

・COMPANYをシリーズ利用することによる連携性の高さ

・独自の厳しいセキュリティ要件もクリア

活用方針

・面談管理機能で個人のキャリア志向や考えを収集

・人事のデータ基盤を整備し、一歩進んだ人財戦略を

導入の経緯ビジネスの転換に伴う人財戦略の変化、急務となったDX人財の育成

――はじめに、COMPANYの利用状況を教えてください。

近藤様:

COMPANY人事・給与では個人情報の管理と給与計算を主に利用しており、これらの情報を核として、COMPANY Web Serviceで評価、個人情報の変更・副業等の人事にかかわる各種申請を行えるようにしています。

勤怠に関する申請や承認・管理には、COMPANY 就労・プロジェクト管理を利用中です。基本的に勤怠の申請や承認は当社の社内環境からのアクセスのみとしていますが、打刻については就労モバイルオプションを利用して外出先でも実施できるようにしています。今後は、インターネット経由で外部からの勤怠申請や承認も行えるようにしたいと考えています。また、入社予定者からの情報収集のために、COMPANY 雇用手続管理も利用中です。

――DXビジネスへの転換を進められているとのことですが、人財戦略においてはどのような変化がありましたか?

伊﨑様:

コニカミノルタジャパンでは、過去売り上げの多くを複合機の事業が占めていました。ですが、同時に「いつかペーパーレスの時代は来る」とも考えていました。そこで時代の変化に合わせ、デジタルを活用したオフィスイノベーションの提案をするオフィス事業への転換を進める必要が出てきました。

そうなると、企業の戦略自体が変わるので、当然、人財戦略も変わります。そこで、DXの「X」で表されるような、変革を起こすことができる人財の育成を実現したいと考えました。

――変革を起こすことができる人財育成が必要とのことですが、コニカミノルタジャパン様にとっての人財育成について、考えや取り組みを教えてください。

写真:コーポレート本部人事総務統括部人事部 伊﨑様

伊﨑様:

従業員には「既存のものだけで考えない」「枠を超えて新しいことをする」といったように、収益だけにとらわれず挑戦できる存在であってほしいと考えています。昔は、複合機の技術があればよかったのですが、ペーパーレスの時代では複合機だけで会社を成長させることは難しく、他の事業にも種をまいて育み続けなければいけません。

そのため、この状況下では事業の変革を推進できるDX人財の育成が必要だと思っています。外部から採用する手もありますが、DX人財はコストが高くなってしまうこともあり、内部で育成することが欠かせません。

また、DX人財に限らない話ですが、全員が管理職を目指す単線型の人事制度は見直しを進めています。具体的には、一人ひとりのキャリア志向や特性をしっかりと見極めることで、組織をよくする管理職とイノベーションを起こすプロフェッショナル人財を分けた人財育成です。

たとえば技術職はもちろん、営業で売り上げが高い従業員においても、必ずしも管理職になるべきかというとそうではないと思うんです。もし、その従業員が自身の技術やノウハウを言語化することが苦手だった場合、部下の指導がうまくいかない可能性もありますよね。この場合は、高い売り上げ成績を残せるポジションに置いてあげたほうが、本人にとっても会社にとってもよいと考えています。

――では、そのような人財戦略の中でなぜタレントマネジメントシステムの検討を始められたのでしょうか。きっかけを教えていただけますか?

伊﨑様:

変革を起こすことができる人財の発見、抜擢、育成したい想いはあったのですが、コニカミノルタジャパンは3,000名を超える規模の企業なので、一人ひとりの個性やキャリア志向は容易に把握できません。管理職が管理職の一歩手前の人のことでさえ知らなかったりします。

そこで人財情報を見える化し、データを用いたタレントマネジメントを加速させるためにシステムが必要になりました。

――コニカミノルタジャパン様にとってのタレントマネジメントのゴールはどこにあるのでしょうか?

伊﨑様:

データを見える化することで理想の人財戦略を実現し、これを通して事業の拡大や会社の成長につなげることです。実現に向けては、タレントマネジメントシステムを人事だけでなく、役員や管理職の社員にも活用してほしいと考えています。

たとえば、ある部門については新卒を採用していないため高齢化が進んでいます。ですが、役員層はデータを自発的に見る機会が少なく、この現状に気づきにくい状況です。このような場合に、部下がレポートを作って渡すのではなく、自分からデータを見に行ける状態にできたら理想ですね。社長や役員層が人財戦略について中長期的に考えるきっかけになりますし。ただ、どうしても目の前の業務があるので、人事側からある程度プッシュする姿勢は必要かと思います。

また、エンゲージメントサーベイで実現できているデータ観察と改善サイクルをタレントマネジメントでも実施したいです。エンゲージメントサーベイでは、管理職が自ら組織の情報を取りに行くことで、改善施策につなげることができています。

法的要求のある労務諸問題に関して、従業員の残業時間や有給を5日以上取得していない人のリスト等をダッシュボードでタイムリーに見て、アクションへ活かすことができたらよいですね。

近藤様:

たとえば管理職自身が自組織のエンゲージメントサーベイの結果と部下の残業時間を見て、データを組み合わせて多角的に考察できるとよいですよね。

選定の理由グループ会社で人事データを一括管理できることの強さ

――では、今回COMPANYのタレントマネジメントシステムを採用いただいた理由を教えてください。

伊﨑様:

すでに利用していたCOMPANYとの連携性が高いためです。コニカミノルタグループとしては「人財をグループで一括管理したい」と思っています。コニカミノルタはグローバルな企業ではあるものの、国内の人財についてはCOMPANYを採用することで、お互いの人財に関する情報を聞かずとも見える化でき、グループとして人事データを一括管理できるようになることは強みだと思いますね。

――他社のシステムとの比較もされたのでしょうか?その場合、比較した結果としてCOMPANYに決めていただいた理由はありますか?

伊﨑様:

はい、色々なシステムを見てきました。どのシステムも様々な機能がありましたが、他社と比べてCOMPANYがよかったのは、既に利用している他のCOMPANYシリーズとの連携性が高く、つまりデータ連携の手間が少なく、欲しい人事データを迅速に持ってこられると考えた点ですかね。

近藤様:

セキュリティ面も理由の一つです。コニカミノルタでは、厳しいセキュリティ要件をクリアしたうえでCOMPANYを既に利用しています。そのため、コニカミノルタジャパンでもCOMPANY Talent Managementを採用することで同じ基盤に乗せることができ、グループとして同レベルのセキュリティ担保ができる点も重要な考慮事項でした。

活用の方針理想の人財戦略を実現することで従業員の個を輝かせたい

――タレントマネジメントシステムの具体的な活用イメージはありますか?

伊﨑様:

私たちはCDS(キャリアディベロップメントサポート)というしくみで、個人のキャリアへの考えや志向の情報を収集しています。社員の中には同じ業務を続けていると飽きてしまう人も、逆に異動をしたくない人もいるかもしれないですよね。それぞれの成長の機会を考えると、個人の特性に基づいたマネジメントが必要ですが、現状だと上司が応えられているのかがわからない状況です。

必ずしも全員の希望を叶えることは難しいですが、応えていくには「対話を続けていくこと」が大切だと思っています。なので、きっかけとして面談管理機能を活用して1on1情報を記録として残していきたいです。

上司が変わったとしても、これまでの会話の記録が分かればお互いにコミュニケーションを取りやすくなりますよね。

――では、人財戦略の実現に向けて、タレントマネジメントシステムだけでなく、コンサルティングサービスもあわせてご採用いただいたのはなぜでしょうか?

伊﨑様:

WHIが大手企業とお付き合いされているので、コンサルティングサービスを通して他社の人財戦略事例を参考にできることが大きいですね。これもダイバーシティ&インクルージョンですが、社内の知だけでなく、社外の知を活用したいのです。私たちは「社会課題の解決」をミッションとしています。それを実現するために今、事業ポートフォリオや人財の転換が必要な状況です。「では、どんなスキルセットが必要なのか?」を考えることは非常に難しいです。

そこで、タレントマネジメントシステムだけでなく、コンサルティングサービスからも知恵を得て、人財要件や経験、資格等をどのように組み合わせていくべきかを明確にし、人財戦略に落とし込みたいと考えました。

――コンサルティングサービスの支援において、WHIに期待されていることは何でしょうか。

伊﨑様:

一番は、人財戦略の設計支援です。さきほど述べましたCDS(キャリアディベロップメントサポート)もかかわってきますが、特定の職位に就くための要件は定められているものの、具体的なスキルや経験が客観的に示されていない状況です。たとえば、「○○部長というポジションには何が必要か」といわれたら明確には答えられないのではと考えています。

そのため、コンサルティングサービスを利用して必要なポジションにあるべきスキルや経験は何なのか情報収集し、要件を明確にしたうえで一人ひとりが実現したいキャリアを描けるようにしたいです。「そもそもどんなスキルや経験が足りないのか」と、具体的な会話ができるのが理想ですね。従業員には市場価値がある人になれるよう成長してほしいと思っています。

写真: WHIコンサルタントとの打ち合わせの様子

今後の展望人事のデータ基盤を整備し、一歩進んだ人財戦略を

――今後目指したい人事の展望と、プロジェクトに対しての意気込みや期待をお聞かせください。

伊﨑様:

人事に蓄積された人事データを分析して、その分析結果を活用したアクションを起こせるようにしたいと考えています。たとえば、退職しそうな従業員の予測をしたり、活躍している従業員の傾向を採用活動に活かしたりですね。

また、先の話にはなりますが、これまでは収集・観察していなかったデータも含めて掛け合わせることで、事業の成長に繋げていく取り組みにもチャレンジしたいです。いま、従業員の生産性を測る指標は労働時間しかない状況ですが、睡眠時間や移動時間等のデータまで含めて考えると見えてくるものが変わり、生産性に対する考え方にも変化があるかもしれません。

生産性向上のために残業時間を減らすための取り組みをしている企業は多いと思いますが、自宅での余暇の過ごし方については個人でコントロールすることが必要です。たとえば、夜中にプラモデルを作っていても分からないし、本に夢中になって睡眠時間が減っているかもしれないですしね。何でもデータ化されることを気持ち悪く感じる方もいるかもしれないですが、将来は労働時間以外の部分も含めて生産性を考えることになるかもしれません。

こういったデータ活用ができるようになると、今までとはひと味違った人事戦略「人事DX」が実現できるのではないでしょうか。

このように、人事データによって個を強くすることは、1+1で2ではなく+αを生み出すことができると考えています。まずはこの1年、タレントマネジメントシステムを利用して人事が持っているデータを見える化することが重要です。しっかりと整備することができたら、一歩踏み込んだことに挑戦していきたいですね。

特集ニューノーマル時代の働き方を実現する「つなぐオフィス」

社会・人事・人財のDXを推進されているコニカミノルタジャパン様。働き方改革の一環として、ニューノーマル時代の働き方を実現する「つなぐオフィス」の取り組みをされています。今回、この取り組みを推進されたコーポレート本部 経営企画部 副部長の牧野様にも、お話を伺いました。

――コニカミノルタジャパン様では、2013年から働き方改革の取り組みをされているとお伺いしました。これまでどのような取り組みをされてきたのでしょうか?

牧野様:

コニカミノルタジャパンでは、2013年から本社のオフィス移転やサテライトオフィスの拡充、フレックス勤務制度の導入等、「紙と場所に縛られない」働き方の取り組みを進めてきました。また、現在多くの企業で導入されているテレワークについても、2016年の夏からトライアルでの導入、2017年の2月から本格運用をはじめています。

取り組みを進めて行く中で、2020年に新型コロナウイルスの流行が起こりました。これにより各企業においても、テレワークの導入やペーパーレス化の促進等、労働環境の整備が急務となったかと思います。コニカミノルタジャパンの場合、以前から働き方改革の取り組みについてトライアンドエラーを繰り返していたため、環境の変化があってもスムーズにテレワークに移行することができました。

ですが、コロナ前の「オフィスだけ」、Withコロナにおける「テレワークだけ」の働き方を通し、「ニューノーマル時代の働き方は何を目的としていくのか?」を、改めて考えました。私たちは、働き方を限定するのではなく、従業員が様々な場所で働いて共創できることが必要だと考えました。そこで、2021年5月に「オフィス×テレワークによるハイブリッドワーク」を実現するコニカミノルタ流のABWを支援するオフィスとして作ったのが「つなぐオフィス」です。

写真:コーポレート本部 経営企画部 副部長 牧野様

――先進的な取り組みを多数されてきたのですね。ニューノーマル時代の働き方を実現する「つなぐオフィス」について、実現にいたったきっかけを教えていただけますか?

牧野様:

元々、コニカミノルタジャパンでは「いいじかん設計」という働き方に対する考え方があり、テレワークの推進や紙文書の削減等、この考え方をベースに各社のお困りごとを解決するお手伝いをしています。そうした働き方改革をワークプレイス的に考え、実践したのが「つなぐオフィス」です。

ワークプレイス面を特に重視するようになったのは、オフィス空間の使い方に課題を感じたことがきっかけです。新型コロナウイルスが流行する以前のオフィスは、フリーアドレスで多くの社員が出社を前提とする「仕事をする場所」として利用していました。そこからWithコロナの時代に突入したことでテレワークが主流となり、従業員のオフィスへの出勤率は1日平均30%ほどに。オフィス空間を有効活用できているとはいえない状況でした。

私たちはオフィスイノベーションを提案する企業の立場であり、テレワーク導入・促進の課題解決だけでなく、お客様のABW実現を支援する会社として、私たち自身がABWの空間を作り出すことも必要だと考えました。

――では、「つなぐオフィス」はどのような場所にすることを目指しているのでしょうか?

牧野様:

従業員の「業務効率」「創造性」「エンゲージメント」の3つを叶えられる場所としたいです。

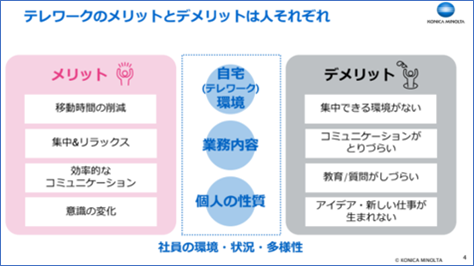

まずは「業務効率」について、テレワークの場合は従業員それぞれの環境によりメリットやデメリットが変化する点に着目しました。たとえば、自宅の労働環境が整っていないと集中できなかったり、管理部門の場合は直接コミュニケーションを取らないと業務効率が低下したりする可能性がありますよね。この状況を改善するために、オフィスを集中できる環境へ、また、従業員同士がコラボレーションしやすい場所となるよう整備しました。

また、「創造性」の面では、従業員同士はもちろん、組織間でのコラボレーションができる環境を提供することで、新しい気づきを生み出すきっかけにしてほしいと考えています。「つなぐオフィス」では、従来のオフィスのように机が並んでいるだけなく、普段かかわることがない従業員と交流できるようなレイアウトを組み、視覚・嗅覚・触覚から脳へ刺激を与えられるアイテムも各所に設置しました。これにより、テレワークでは実現できないコラボレーションを誘発し、創造力を高めることにつなげています。

「エンゲージメント」については、従業員同士のかかわりが重要だと考えています。ですが、リモートワークを続けていると、どうしてもかかわりが少なくなりがちです。そのため、「つなぐオフィス」で従業員同士がコラボレーションすることを通じ、エンゲージメントを高められる場所としても位置付けています。

写真左から:

・業務効率を高める「High focus」エリア

・創造性を高める「High creativity」エリア

・エンゲージメントを高める「High collaboration」エリア

――「つなぐオフィス」を実現したことで、実際に社内外へのよい効果はありましたか?

伊﨑様:

社外の場合は、入社前の学生に働くイメージを持ってもらえる効果を感じています。コニカミノルタジャパンはBtoBビジネスのため事業の内容を伝えにくいのですが、オフィスの雰囲気を視覚的に感じてもらえるので学生からも好評です。

牧野様:

社内では、創造性を高められる環境を整えたスペース「High creativity」を、新卒の従業員のグループワークで利用しました。共通のテーマでアウトプットを出す取り組みをする際に活用していて、結束力を高めるためのよい環境になっているなと感じました。

――最後に、ニューノーマル時代の働き方にかける想いを教えてください。

伊﨑様:

Withコロナの時代を迎えてテレワークが浸透し、オンラインを通じた働き方を続けてきた結果その便利さを感じ、業務の効率化も推し進めることができました。ですが、やはりリアルで会うことによるコミュニケーションも大切だと考えています。

事業を進めていくうえでは、決められた業務をこなしていくだけではなく、自分で考えて行動、推進できることが重要であり、これは働く環境においても同様です。ニューノーマル時代では、「オフィス×テレワークによるハイブリットワーク」のなかで従業員一人ひとりが個をもって働く場所を選択し、心地よく働くことで価値を創造し続けてほしいと考えています。

※コニカミノルタジャパン様の「つなぐオフィス」について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

※本記事は2022年2月時点の内容です。

業種

従業員規模

目的・課題

関連する導入事例

お役立ち資料

カテゴリから導入事例を探す

- 業種

- 従業員規模

- 目的・課題

業種

- 全て

- 陸運

- 輸送用機器

- 鉄鋼

- 製薬

- 小売・流通

- 公共

- 建設

- 教育

- 協同組合

- 化学

- 医療・福祉

- メーカー

- IT

- サービス

- その他業種

従業員規模

- 全て

- ~2,000名

- 2,001~5,000名

- 5,001~10,000名

- 10,001名~

目的・課題

- 全て

- クラウド化

- システム連携・一元化

- システム老朽化・使いにくさの解消

- スマホ・マルチデバイス対応

- ペーパーレス化

- 業務効率化・管理コスト削減

- 人材育成・キャリア支援

- 人事データ分析・可視化

- 多様な勤務形態の管理

- 適材適所の人材配置

- 独自制度への対応

- 変化に対する柔軟な対応

- 従業員エンゲージメント

- 過重労働の防止

- グループ会社のシステム基盤統一