手作業でのID管理を自動化。

人事情報とID管理の連携で業務改善を実現

写真左より:経営統括本部 情報企画部 主管 山中 啓悟 様、主任 上田 美紗季 様

- 法人名

- 三建設備工業株式会社

- 本社所在地

- 東京都中央区新川1-17-21 茅場町ファーストビル

- 設立

- 1947年(昭和22年)5月

- 資本金

- 10億円

- 従業員数

- 1,326人(2024年4月1日現在)

- 主な事業内容

- 管工事業・建築工事業・電気工事業 他

快適な室内環境を実現しながら消費するエネルギーをゼロにすることを目指した建物「ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル) 」を業界に先駆けて達成し、空調・衛生・電気・建築を通じ快適で安全な空間を提供する三建設備工業株式会社様。

同社は2014年「COMPANY ID Management (以下CIM)」を含めたCOMPANYシリーズを導入し、ID管理や人事情報との連携に活用されています。

今回、COMPANYが選ばれた理由、またID管理への取り組みについてお話しいただきました。

課題

・システムごとに手動でアカウントを割り当て

・人事情報とID管理システムへの二重登録で手間やミスが発生

採用理由

・一度のデータ入力で人事情報とID管理が自動連携。人事部と情報企画部の双方にメリットが見込める

効果

・人事情報(新組織案)とのシームレスな連携により、大きな組織改編でも発令前にアカウント権限を事前調整

――御社と情報企画部について、またお二人のご担当業務についてお聞かせいただけますか。

山中様:

三建設備工業は空気と水に関わる「環境創造企業」として、設備の設計・施工・サービスを通じて、お客様に高度な技術を提供しています。

私と上田が所属する情報企画部は、こうした技術提供をバックアップするポジションとして、生産性につながるデータ活用、DX推進、安心・安全な利用環境、ICTの利便性・活用普及の取り組み等、「働きがいのある職場づくり」に注力しています。

そうした中で、私と上田が社内インフラ関連の担当として、運用管理・導入等を実施しています。

COMPANYのご利用状況

――COMPANYのご利用状況を簡単に教えていただけますでしょうか。

山中様:

COMPANYシリーズは2014年から導入しており、現在はCJK、CWS、CSR、CTM、CIMを利用しています。COMPANY全般は総務人事部が管轄しているのですが、CIMについては私たち情報企画部が選定時から携わり、利用しています。

弊社は三建ホールディングスのグループ会社のひとつで、他にもグループ会社や事業拠点があります。実際にCOMPANYシリーズを導入しているのは弊社なのですが、20か所以上の拠点でCIMを通じたID管理を行っているので、まさにグループ横断でのアカウント管理をCIMで行っていると言っていいと思います。

上田様:

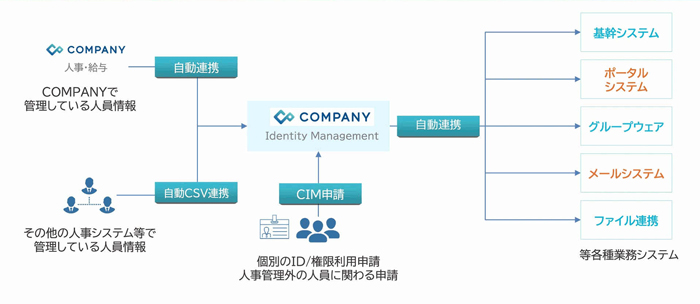

CIMは人事情報データベースであるCJKと連携するので、発令情報に合わせて自動的にアカウント管理をしてくれるのですが、CJKに登録がないグループ会社社員および社外関係者に関してもCIM上でID発番・アカウント管理ができるので、人数規模で言いますと、大体2,000名ほどの従業員がCIMを利用しています。内訳としては、CJKに登録している従業員数が約1,300名、CJKに登録のない従業員が約690名という感じですね。

CIMの連携先システムについては、基幹システムはもちろんですが、グループウェア、シングルサインオン (SSO) のための認証基盤、健康管理システム、データベース管理システム等があります。CIMは様々な連携方式に対応しているので、弊社では、AD (Active Directory)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、JDBC (Java DataBase Connectivity) 連携のシステムも含め、全部で11システム程がCIMによってID管理できています。

導入製品:CJK、CWS、CSR、CTM、CIM

● CJK (COMPANY人事・給与) :COMPANYの基本機能で、人事データ管理や給与計算等を実施

● CWS (COMPANY Web Service) :ポータルサイトを通じて従業員が様々な申請を行うためのしくみ

● CSR (COMPANY就労・プロジェクト管理) :様々な働き方に対応した打刻や休暇等の勤怠・労務管理機能

● CTM (COMPANY Talent Management) :人員検索・配置、ポジション管理、スキル管理、サーベイ、人事KPI、人的資本情報開示といった人的資本マネジメント機能

● CIM (COMPANY Identity Management) :様々なシステムのアカウント情報や権限付与等を一元管理できる機能。

人事情報と連動し、従業員の雇用形態、役職、部署、入退社、異動により複雑に変化するシステム利用に合わせ、自動的にID発行・はく奪を行うほか、パスワード管理や不正IDの自動検出等、ID管理業務の負荷軽減に大きく貢献します。

✖

導入の経緯 システムごとのアカウント登録、データベースの二重管理

手作業による工数と人的ミスが大きな負荷に

――CIMを導入することになった背景にはどのような課題があったのでしょうか。

山中様:

従来は、COMPANYとは別の基幹システムで人事給与等の業務を実施しており、この基幹システムからIDとパスワードを生成し、アカウントを作成していました。当然、このアカウントは他の業務システムにそのまま転用することはできないため、システムごとに一つひとつ、すべて手動でアカウントの割り当てを行っていました。

私たち情報システム部門だけでなく、人事情報を管理している人事部門も、従来のやり方だと手間がかかっていました。

以前は発番したIDを自社開発のID基幹システムで管理していたのですが、従業員の入退社・異動があると、人事部門は人事情報の更新を人事とID、それぞれ2つの基幹システムに対して手作業で実施する必要がありました。いわば、人の流入の度に、二重登録をしないといけなかったわけです。

これには手間もかかるうえ、手作業ですからミスも出ます。組織改編で多数の異動があった際等は、かなりリソースを取られていたと思いますね。

もちろん当時もCIMのようなID管理システムの存在は知っていましたが、ID管理のためだけに予算を使いたいというのは、コストパフォーマンスの面を考慮すると、そう簡単には提案できない情勢でした。

選定の理由 人事情報との連携+多様なシステムとの連携

人事と情報システムの双方にメリットをもたらすCOMPANY

――手間がかかるうえにミスも避けられない、だからといってID管理のためだけに新システム導入はできない、なかなか厳しい状況ですが、その中でどのように課題解決の道を見出されたのですか。

山中様:

何か打つ手はないかと探っていた矢先に、総務人事部が人事給与システムとしてCOMPANYを採用しようとしていることを知り、この機を逃す手はないと考えました。「人事の基幹システムと社内利用している様々なシステムと連携できる環境を作るために、CIMもあわせて導入したい」と思い切って進言したのです。

せっかく人事システムを更新する、しかも同シリーズに優秀なID管理システムも揃っているというのに、新しい人事システムと連携できない旧来のID管理システムを残しておくのは賢明な判断なのか。二重入力、二度手間の状態を続けるということは、手間やミスに今後も悩み続けるということです。

CIMの導入で、総務人事部は人事情報の入力をCOMPANYに統一できる、情報企画部も複数システムのID管理を手作業でやらなくて済む、双方にとってメリットがあるでしょうということで、CIMについても採用を決めることができました。

経営統括本部 情報企画部 主管 山中 啓悟 様

導入の効果 人事情報と各システムのID管理が自動的に連携

CIM連携が新たなシステム導入の判断基準の一つに

――CIMを実際に利用してみて、どのように感じられていますでしょうか。

上田様:

組織変更の際は、特に便利だなと感じますね。部門長、部署長といった役職グループ、正社員、派遣社員といった職種グループや、社内特有のプロジェクトグループ等、予めグループを用意しておけば、一人ひとり対応する必要はありません。 各グループに対して、どのような条件で権限付与等を行うのか、事前にCIM上にルール設定しておくだけで、CJKの発令タイミングで自動的にアカウントや権限付与等をしてくれるんです。

また、関連会社や部署といった組織単位での権限管理については「マスタ連動リソース機能」を使うことで、事前のグループ作成やルール設定すら必要ありません。CJKの組織発令情報をベースに自動的に権限付与等を実施してくれるので、発令日当日に時差なく各種システムへの権限設定ができ、ミスややり直しのリスクが減ります。対応が1つで済むところがいいですね。

昨年度も組織改編がありましたが、CIMのおかげで最小限の対応で済みました。

組織改編はそうそう簡単に決まるものではありません。何度も試行錯誤をして、最終的に決定した時には発令まであまり時間がないということも多々あります。

また、新組織が決定したと連絡が来たとしても、組織図だけを見て適切なアカウント権限の付与はできません。たとえば、支店を束ねる支社を後付けで作成することになったり、新支社の役員は名目上のものなのか、実業務が発生するのか等、新組織を試行錯誤している段階から並走してアカウント権限の事前調整、つまりCIM上でシミュレーションをしておく必要があるのです。COMPANYの場合、人事側がCJKに新組織案を入れるとCIMへも自動的に取り込まれるので、タイムリーに状況を共有でき、事前準備もスムーズにできました。

この事前に準備できるというところが、CIMの利点ですね。発令当日に作業をしなければならなかったとしたら、かなり大変だったと思います。

経営統括本部 情報企画部 主任 上田 美紗季 様

山中様:

上田の言う通り、CIMとCJKの連動は業務改善につながっていると思います。 何はともあれ、やはり無駄な作業をする必要がなくなったという点は、何よりも大きな効果だと思います。

約2,000名ほどのアカウント登録・更新を、一つひとつ手作業で実施するとなれば、単純な作業工数もさることながら、精神的な負荷もかなり大きくなるでしょう。1人、2人の異動ならまだしも、大きな組織改編の際は、それこそ一度に大量の人員が異動となるわけです。

しかも発令と同タイミングで、すべてのアカウント情報を整備しておかねば仕事にならないわけですからね。漏れやミスが発生するリスクも高まります。それだけの負荷にもかかわらず、こうした作業は誰がやっても同じ結果になる単調かつ無駄な作業です。モチベーションも下がりますよね。

こうした業務を自動化することで、冒頭に述べました「働きがいのある職場づくり」につながるものと考えています。もはや、CIMと連携できないシステムの導入は考えられませんね。

今後の展望 人的資本マネジメントを支えるため、先手を打ったインフラ環境の整備を

――今後、情報企画部として、どのようなことを目指していきたいですか。

山中様:

まだいくつかCIMを通じたID管理ができていないシステムが社内にあるので、少しでも早くCIMへ集約していきたいですね。

情報企画部はタレントマネジメント等の人事領域を支えるうえでも重要な役割を担っていると考えています。たとえば「テレワーク可能なインフラ環境を整える」といった形で、働き方改革にも携わっています。

よく「コロナ禍のために急遽テレワーク環境を整えた」という話を聞きますが、私たちはコロナ禍以前からテレワークに関するテストを重ねており、インフラ整備も済ませていました。新型コロナウイルス感染症拡大という前代未聞の事態になっても、慌てず対応できたことは良かったと感じています。

こうして先手先手で環境を整えていくことが情報企画部の役割だと考えていますので、今後もセキュリティ対策等、積極的に取り組んでいきたいですね。

※本記事は2024年4月時点の内容です。

業種

従業員規模

関連する導入事例

カテゴリから導入事例を探す

- 業種

- 従業員規模

- 目的・課題

業種

- 全て

- 陸運

- 輸送用機器

- 鉄鋼

- 製薬

- 小売・流通

- 公共

- 建設

- 教育

- 協同組合

- 化学

- 医療・福祉

- メーカー

- IT

- サービス

- その他業種

従業員規模

- 全て

- ~2,000名

- 2,001~5,000名

- 5,001~10,000名

- 10,001名~

目的・課題

- 全て

- クラウド化

- システム連携・一元化

- システム老朽化・使いにくさの解消

- スマホ・マルチデバイス対応

- ペーパーレス化

- 業務効率化・管理コスト削減

- 人材育成・キャリア支援

- 人事データ分析・可視化

- 多様な勤務形態の管理

- 適材適所の人材配置

- 独自制度への対応

- 変化に対する柔軟な対応

- 従業員エンゲージメント

- 過重労働の防止

- グループ会社のシステム基盤統一